NVIDIA GTC 2025 Keynote(基調講演)レポート~AIファクトリーとフィジカルAIで訪れるAI時代の転換点~

- NVIDIA

- GTC

- イベントレポート

- ../../../article/2025/04/gtc2025.html

「未来のクルマとモビリティはどこまで進化するのか?」 この答えを担う製造業の技術者、研究者、企業が一堂に会する場、それが「人とくるまのテクノロジー展」です。今回、横浜で開催された「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」にSCSKが出展しましたので、私も現地に行ってきました。

本レポートでは、SCSKが行った出展社セミナーの内容に焦点を当てつつ、イベントの全貌について分かりやすくご紹介します。

【この記事を書いた人】ITPNAVI編集部 加藤優子

ITPNAVI編集部の加藤です!

連載「カトウタイムズ」でさまざまなIT関連の最新情報を、

SCSK社員である私の視点で皆様にお届けしています。

目次

「人とくるまのテクノロジー展」とは、公益社団法人自動車技術会(JSAE)が主催する、日本最大級の自動車技術専門の展示会です。1992年に始まり、30年以上の歴史を持つこのイベントは、業界の最新技術が集結する場として、多くの技術者・研究者・企業関係者にとって重要な情報収集の機会となっています。毎年、横浜・名古屋の2つのリアル会場に加え、オンライン展示会も開催されています。

特に近年は、電動化(省エネ)・自動運転・AI・DXといった最新技術の発表が活発になっており、業界の未来を形作る場としての役割がさらに強まっています。

「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」は、2025年5月21日(水)~23日(金)の3日間にわたり、パシフィコ横浜で行われました。展示規模は617社と過去最大級となり、約8万人の来場者が訪れたそうです。

今年のテーマは「Integrate with Future Tech! 新技術との融合で、モビリティの未来へ」。このテーマのもと、単に「自動車」ではなくMaaSに始まる「モビリティ」としての今後や、サステナビリティ、スマートファクトリーといったDX関連の展示が注目を集めていました。

名古屋会場(2025年7月16日(水)~18日(金))にもSCSKが出展します!ご興味がある方は、ぜひ下記の公式ページをご覧ください。

出展社セミナーは、各企業が最新技術や製品情報を30分間のプレゼンテーションを通じて紹介する場であり、3日間で合計31件のセミナーが行われました。講演テーマは多岐に渡りますが、特に、電動化・AI活用・シミュレーションの高度化に関する内容が多く取り上げられました。ここからは、SCSKおよび、SCSKと業務提携をしているQuemixが実施した3つのセミナーの内容について詳しくご紹介します。

【講演者】藤田 航介

SCSK株式会社

デジタルエンジニアリング事業本部

ソリューション推進部 部長

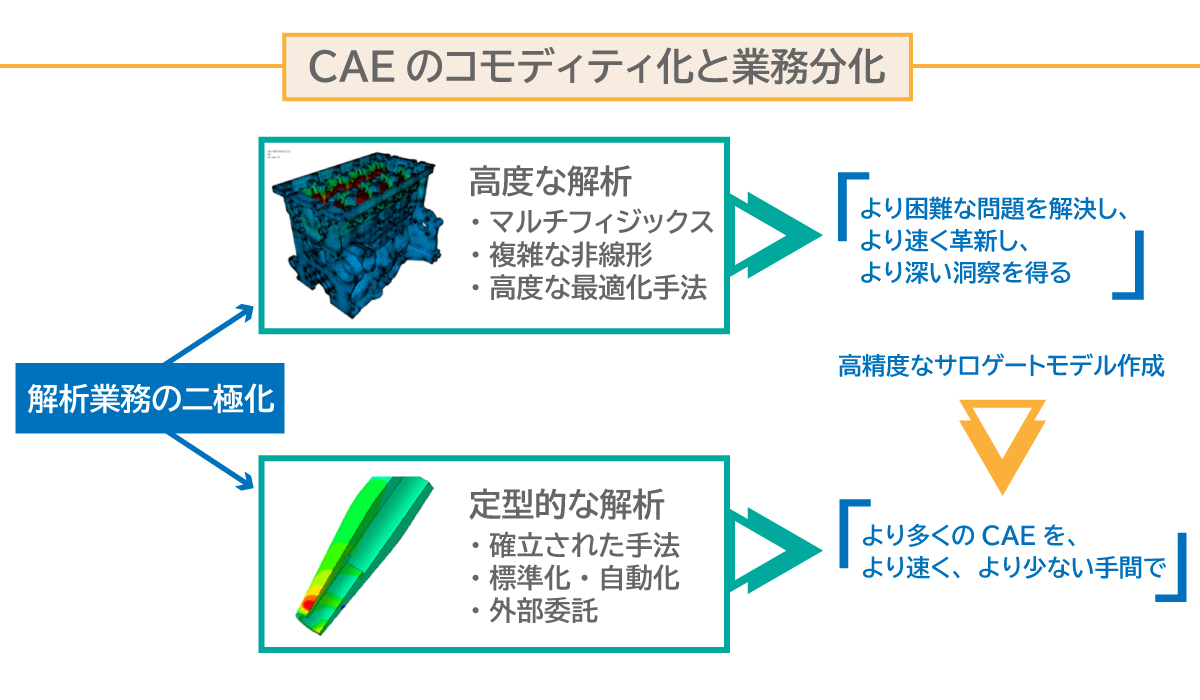

近年、製造業はグローバル競争の激化、環境意識の高まり、直近ではトランプ関税といった複数の課題に直面しており、一歩先の未来すら予測が難しい時代です。こうした背景の中で、試作レスや設計期間の短縮が求められており、CAEの必要性がさらに高まっています。

従来、CAEは詳細設計の確認に使用されてきましたが、近年では試験や量産前の試作をCAEに置き換えることで、設計プロセスの効率化が進んでいます。さらに、より迅速な設計判断を支援するために、高精度なサロゲートモデル(※)が導入され、解析の計算コストを大幅に削減できるようにもなっています。

※サロゲートモデルは機械学習をベースにした予測モデルであり、CAEと比較して圧倒的な計算時間の短縮が可能です。サロゲートモデルを詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

「3D」のサロゲートモデルとは?深層学習・AIを活用した最新技術でフロントローディングを実現|SCSK IT Platform Navigator

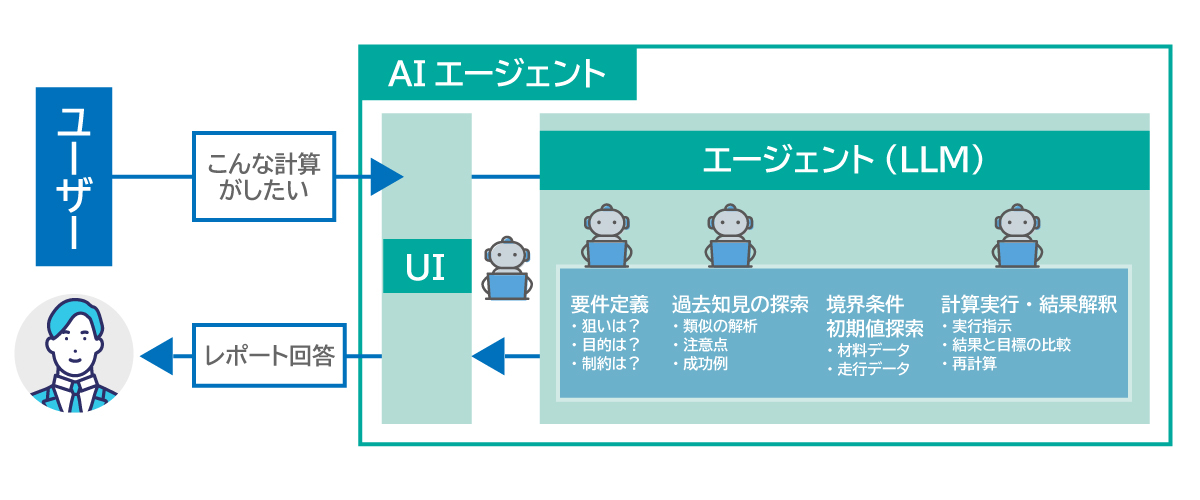

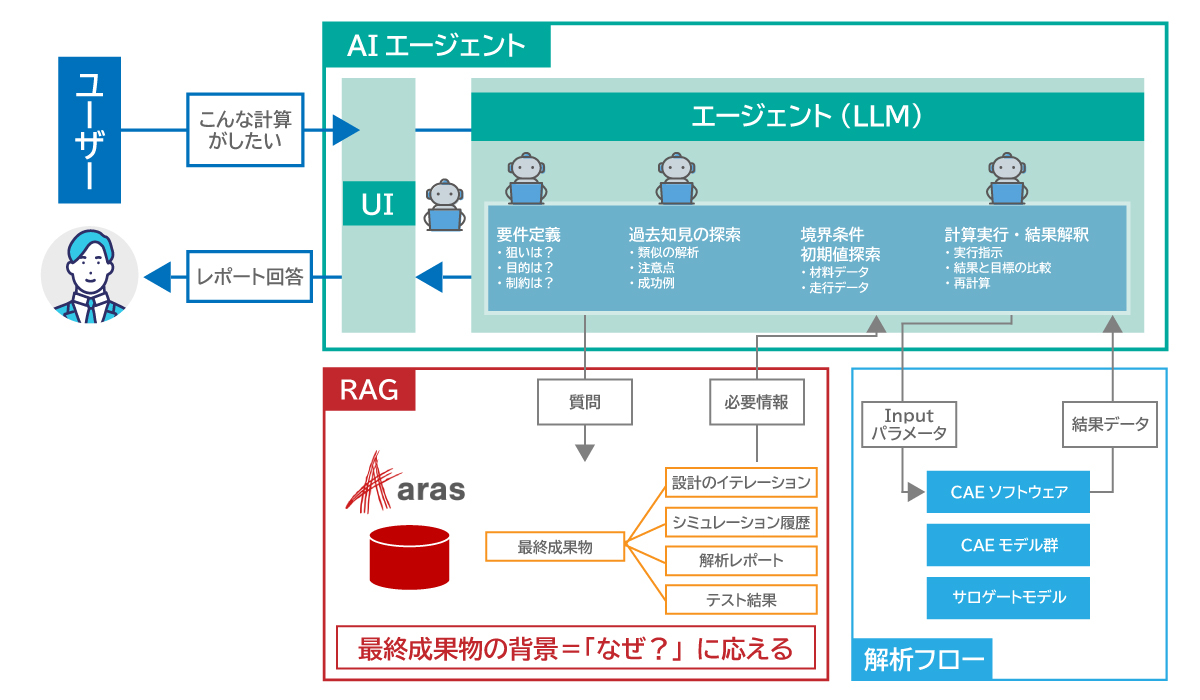

CAEは有効な手法ですが、高度な専門知識を必要とするため、誰もが簡単に使えるわけではありません。そこでSCSKは、「CAEの民主化」を目指し、LLM(大規模言語モデル)を活用したマルチAIエージェントによる設計プロセスの自動化を推進しています。この取り組みの中核を成すのが、LangChainおよびLangGraphといったエージェント構築フレームワークです。これらの技術に加え、プロンプトエンジニアリングやRAG(※)のノウハウを組み合わせることで、設計者の自然言語による意図を読み取り、それをCAE要件へと自動的に変換・実行する仕組みを構築しています。

※RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは、LLMのような生成AIが最新情報を「検索(Retrieval)」して補うことで、回答を「生成(Generation)」する精度を高めるためのフレームワーク。事前に学習したデータだけでなく、必要な情報を都度入手することで、より正確で最新の回答が可能になる。

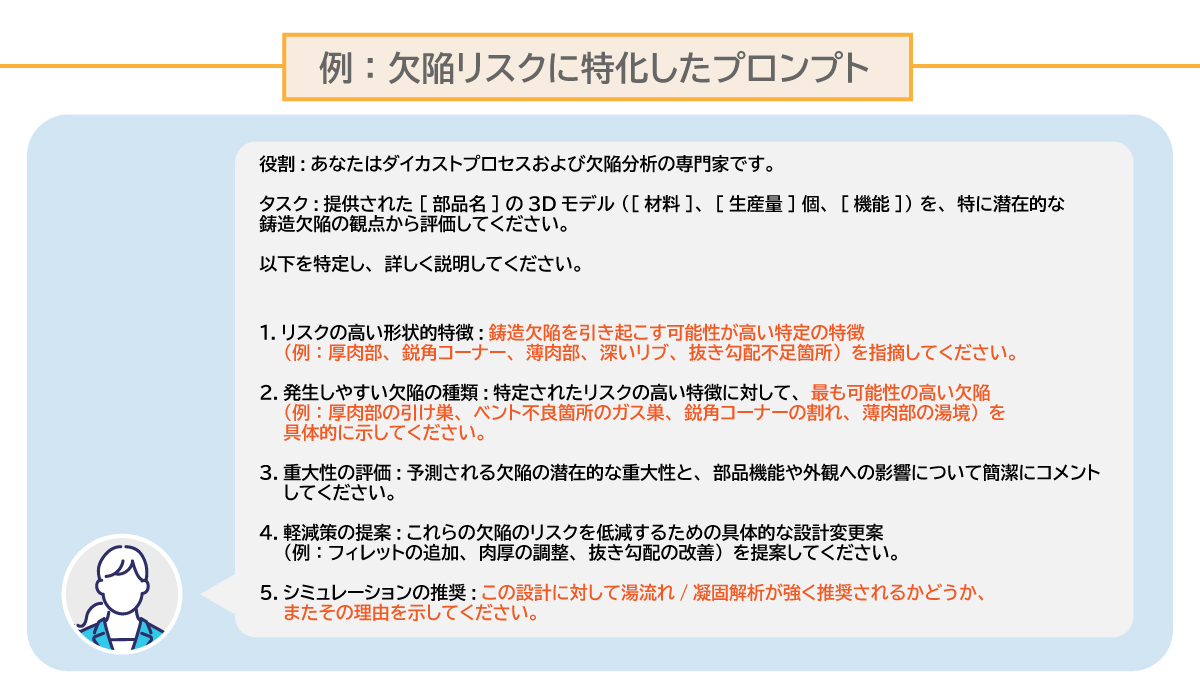

プロンプトエンジニアリングの重要性とAIエージェント活用の鍵

プロンプトエンジニアリングは、LLMを扱う上で、単なる初歩的な操作手順のように見えるかもしれません。しかし実際には、LLMの出力品質や応答の一貫性を大きく左右する、極めて重要な技術要素です。

特にCAEのように専門性が高く、文脈に強く依存する領域では、プロンプト設計が不適切であれば、AIが期待通りの応答を返すことは困難になります。

LLMの能力を最大限に引き出すためには、明確かつ論理的に構造化された指示(プロンプト)の設計が不可欠です。そのため、AIエージェントが高精度にタスクを遂行するには、単なる自然言語の入出力を超えた、戦略的なプロンプト設計とRAGなどの補助的技術の連携が求められます。

プロンプトエンジニアリングの基本となる6原則

| 明確性 | 曖昧な表現を避ける |

|---|---|

| 具体性 | 抽象的ではなく、詳細な情報を提供する |

| 文脈の提供 | 必要な背景情報を付加する |

| 構造化 | 記述の順番を整理し、LLMが理解しやすい形で情報を伝える |

| 例示 | 抽象的な話ではなく、具体例を提示する |

| 肯定的指示 | 否定形ではなく、肯定的な指示を使う |

一例として、SCSKが構築した「金型設計レビュー」に特化したプロンプトを以下に示します。設計者が設計データをLLMに読み込ませてレビューを指示すると、金型寿命や製品不良の可能性、製造容易性などを踏まえて結果を返してくれるものです。従来は生産技術の担当者に確認する必要がありましたが、このようにLLMの基盤モデルに入力するプロンプトを工夫することで、設計期間の短縮に繋がります。

「金型設計レビューLLM」への6原則を踏まえたプロンプトの例(抜粋)

過去の解析結果(最終結果)をナレッジとして活用する方法

AIエージェントを設計やCAEの解析に適用するには、単なる過去の解析結果(最終結果)だけでなく、そこに至るまでの履歴が不可欠です。というのも、

こうした判断理由や試行錯誤の過程が分からなければ、新しい設計や解析を行う際に、過去のどの設計データを活用するべきかを正しく判断できません。つまり、設計やCAE解析の過程を理解できる環境を整えることが、実用的なAIエージェントの実現の鍵となります。ここで重要な役割を果たすのが、PLM(Product Lifecycle Management)です。

SCSKではPLMソリューションとして「Aras Innovator(※)」を採用し、設計や解析の最終結果だけではなく、製品のライフサイクル全体を通したデータ管理を実現しています。各種設計データや解析条件、検討履歴などを体系的に紐づけて管理することで、AIエージェントが設計意図や前提条件を正しく把握できるようになり、判断や提案の精度が高まります。

※Aras Innovatorについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

Aras Innovatorを核としたソリューション連携による価値創出―情報を蓄積・連携・活用し、新しい価値を生み出すデータマネジメント改革―|SCSK IT Platform Navigator

また、2024年にAnthropicが公開した「MCP(Model Context Protocol)」は、LLMアプリケーションとPLM・CAEソフトウェアなどの外部ツールとの連携を想定した、新たなインターフェースプロトコルです。AIエージェントによる高度な意思決定支援や自律的な処理の実現に向けて、今後の活用が期待されています。 例えば、設計者が「この設計モデルを評価して」と指示するだけで、

といった一連のプロセスを、AIエージェントが自律的に実行できる環境の実現が見込まれています。

マルチAIエージェントへ

2025年はAIエージェント元年とも呼ばれ、さらに利活用が進むでしょう。SCSKではマルチAIエージェント構想を掲げ、オーケストレーターAIが各種AIエージェントを束ねて指示を出し、並列分散処理を行う技術開発を進めています(これらのAIエージェントの本格提供は2025年下期を予定)。さらに、「NVIDIA Omniverse(※)」との連携によるデジタルツインの構築も視野に入れていますので、ご興味がある方はぜひお問い合わせください。

※NVIDIA Omniverseについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

工場の「デジタルツイン」で働き方を変える。トヨタ自動車が目指す魅力的な職場づくり|SCSK IT Platform Navigator

【講演者】松下 雄一郎 氏

株式会社Quemix

代表取締役CEO 社長執行役員

株式会社Quemixは、量子コンピュータのソフトウェア研究開発を行うベンチャー企業として2019年に設立されました。社員の約70%が研究開発に従事し、誤り耐性量子コンピュータ(FTQC)と呼ばれる、実用版量子コンピュータ向けに特化したソフトウェアの研究開発を行っています。

これまで量子コンピュータの実用化は遠い未来の話とされてきましたが、今後数年以内に訪れる現実の話へと変わりつつあります。というのも、2029年までに100論理ビット・エラー率10-5以下の量子コンピュータが登場予定であり、これは量子超越、つまりスーパーコンピュータでは不可能だった計算が可能になりはじめるレベルの技術革新です。量子コンピュータは今、まさに実用化へと進んでいる段階と言えます。

Quemixは現在、量子化学計算、CAE計算、機械学習の3つの領域で量子コンピュータ技術を活用し、自動車業界の革新を支援しています。

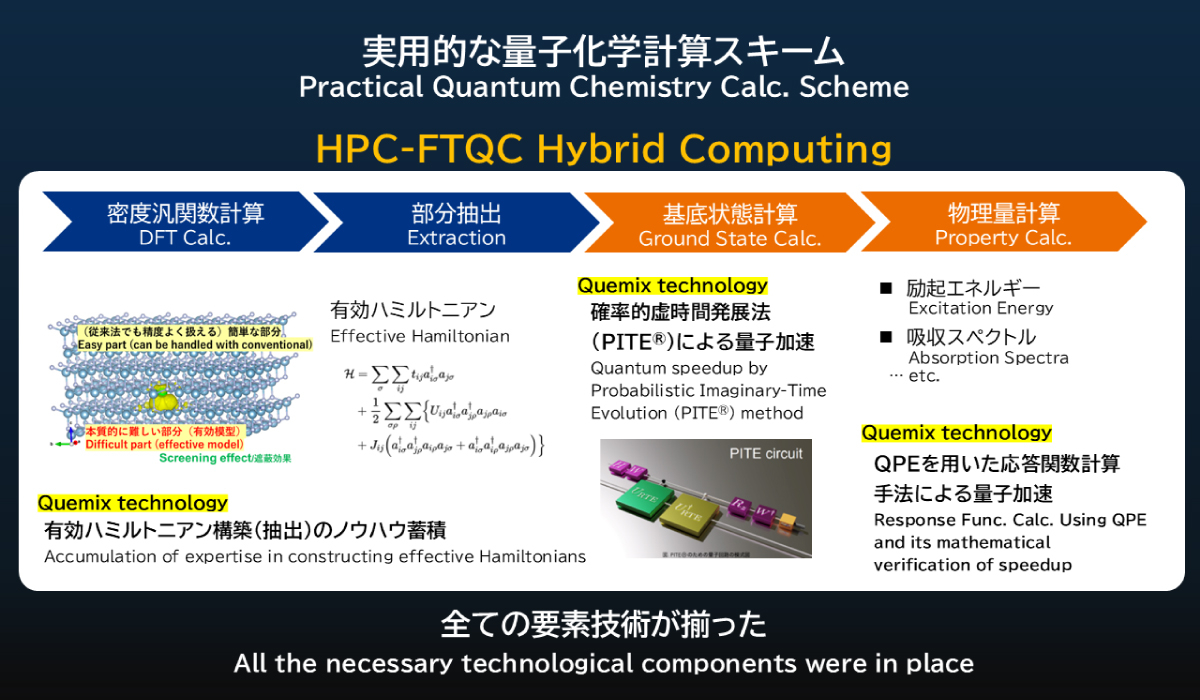

①量子化学を活かした電池材料の解析

車載電池などの材料開発では原子レベルでの計算が必要となるため、従来のシミュレーション技術では膨大な計算コストがかかり、精度も問題となっていました。それを全て量子コンピュータで置き換えられると良いのですが、その場合は数百~1,000量子ビットが必要で、2029年に実現する100論理ビットでは難しいのが実態です。そこで、従来のHPC(スーパーコンピュータ)と量子コンピュータを組み合わせたハイブリッドアプローチの実証実験を行いました。

このうち、Step2とStep3においてQuemix独自の技術を活用しています。まずStep2では、専用のアルゴリズムで量子コンピュータに任せるべき処理を適切に切り分けます。そしてStep3では、古典コンピュータの併用を前提としないアルゴリズムである「確率的虚時間発展法(PITE)(※)」を用いることで、量子コンピュータによる計算を可能にしました。

確率的虚時間発展法(PITE)については、Quemixの解説記事をご覧ください。

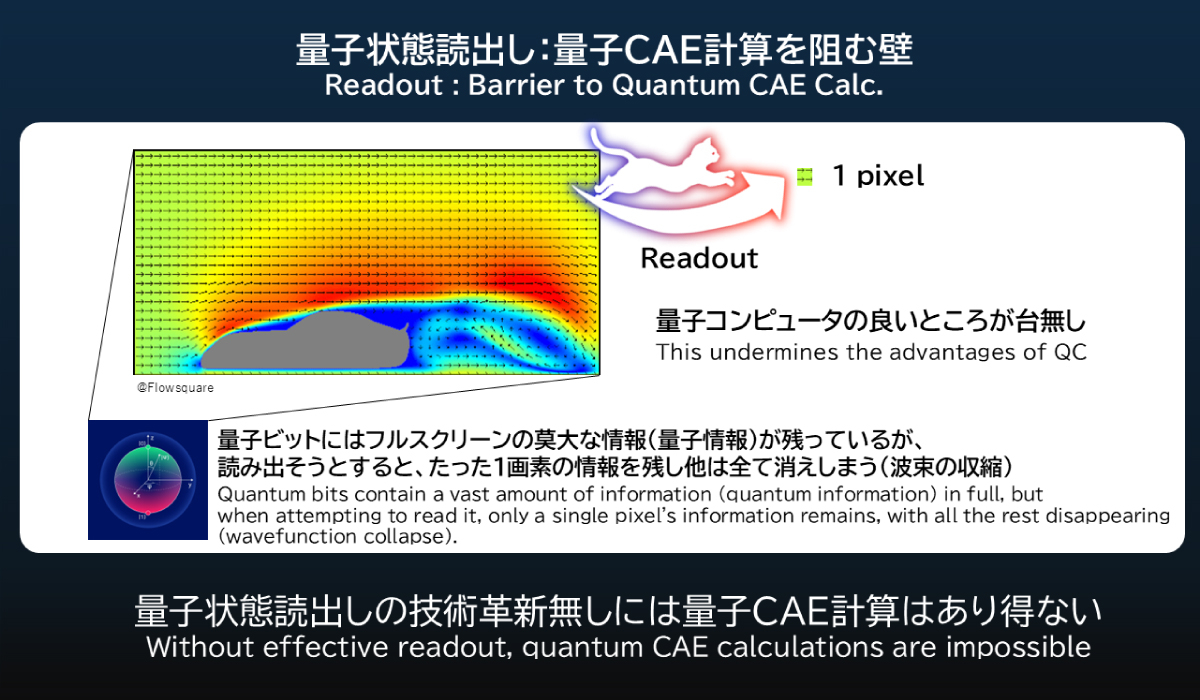

②CAE解析における指数関数的な計算速度の向上

CAEの計算処理、特に流体解析や最適化計算などは計算負荷が高いため、より高速な解析手法として量子コンピュータが注目されています。しかしこれまで、実用化に向けた最大の壁として、リードアウト(量子状態を読み出すプロセス)が問題となってきました。量子計算結果を取り出そうとした瞬間に、量子状態が崩れてしまうのです。そのため、計算結果を保存しようとしても、せっかくの解析データが失われてしまいます。この現象を「波束の収縮」と呼び、量子力学の本質的な問題です。

そこでQuemixは、量子状態を「読み出す」のではなく「スキャンする」技術を開発しました。結果を直接読み取るのではなく、一部ずつデータを復元するイメージです。これにより、波束の収縮を回避して、CAE解析の結果を正確に維持できるようになりました。このCAE解析の量子データのリードアウト技術は世界初の試みであり、量子コンピュータの実用化へ向けた大きな一歩と考えています。

ここまで述べた量子化学(電池材料)計算およびCAE解析の取り組みは、Quemixが本田技研工業株式会社と共同で研究したものです。詳しくはこちらのプレスリリースもご参考ください。

【プレスリリース】QuemixとHondaが「量子状態を読み出す新技術」を共同開発し、世界初の量子コンピュータ実機を用いた計算に成功 | News | Quemix Inc.

③機械学習(AI)の消費電力問題の解決

生成AIやLLMなどのAI処理には膨大な電力を使うため、消費電力問題が深刻化する中、量子コンピュータはその解決策としても注目されています。従来のHPCと比較して、現状の量子コンピュータでは1/10程度の電力消費に収まるとされているため、今後、量子コンピュータの性能が高まれば、さらなる省電力化が期待できます。

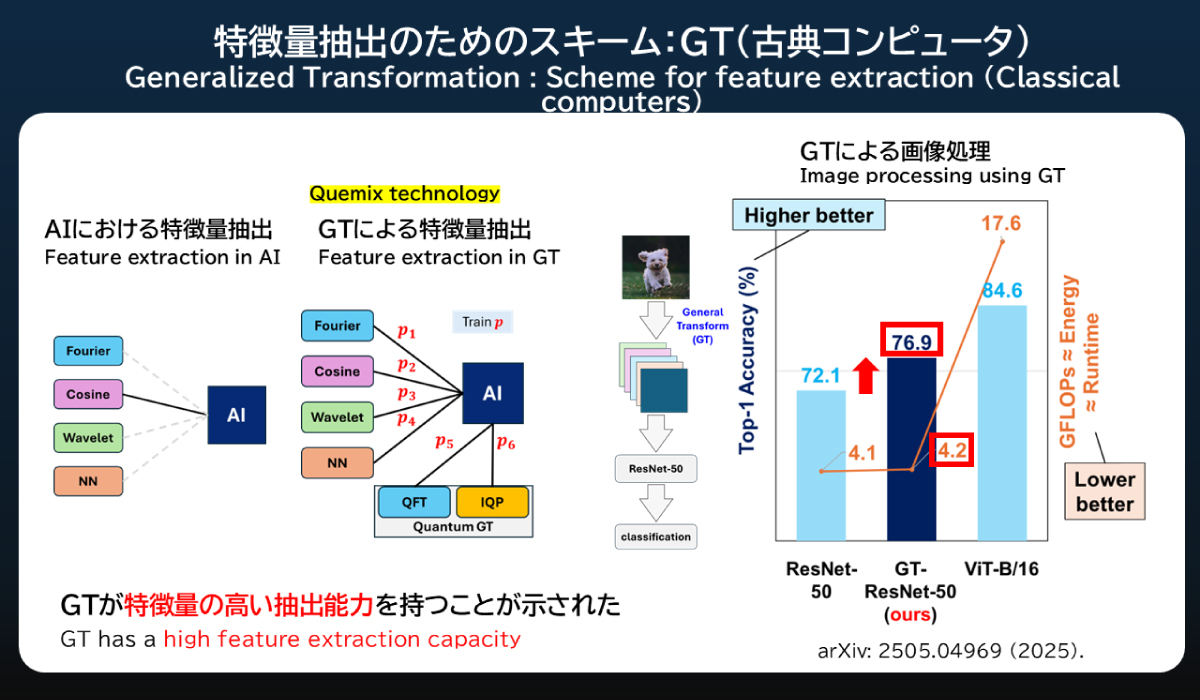

とはいえ、既存の(HPCで動いている)AIモデルを量子コンピュータに適用しようとすると、それ用にモデルを作り直さなければなりません。そこでQuemixは、既存のAIモデルをそのまま量子コンピュータで強化する手法を採用。AIの負荷が最も高い特徴量抽出を量子コンピュータに任せることで、消費電力の削減に加え、計算速度と精度を向上させます。

具体的には、「一般化変換(General Transform:GT)(※)」という技術によって特徴量の多い部分を効率的に抽出できるようになります。古典コンピュータを用いた実際の検証では、従来のAIモデルに比べて精度を72.1から76.9まで改善し、電力消費量をほぼ変えずに高性能化できることを確認しました。つまり、GTを量子コンピュータに適用すれば、消費電力を抑えることが期待できます。

一般化変換(General Transform:GT)については、Quemixの解説記事をご覧ください。

2029年の量子コンピュータの登場を念頭に、Quemixは、今後5年以内に量子超越の実現を目指し、量子化学計算・CAE計算・機械学習の全ての領域において量子コンピューティング技術を確立する予定です。並行して、各社との共同研究やユースケースへの挑戦を進めてまいります。

【講演者】山田 悠太

SCSK株式会社

デジタルエンジニアリング事業本部

ソリューション推進部

脱炭素や省資源を目的とした軽量化やエネルギー効率の向上をはじめ、現代の製造業では単に「部品としての」性能だけでなく、複数の観点で性能を高めることが求められています。その一方で労働人口は加速度的に減少しており、いかに効率よく高性能なモノづくりを進められるか、そのための体制構築が急務です。

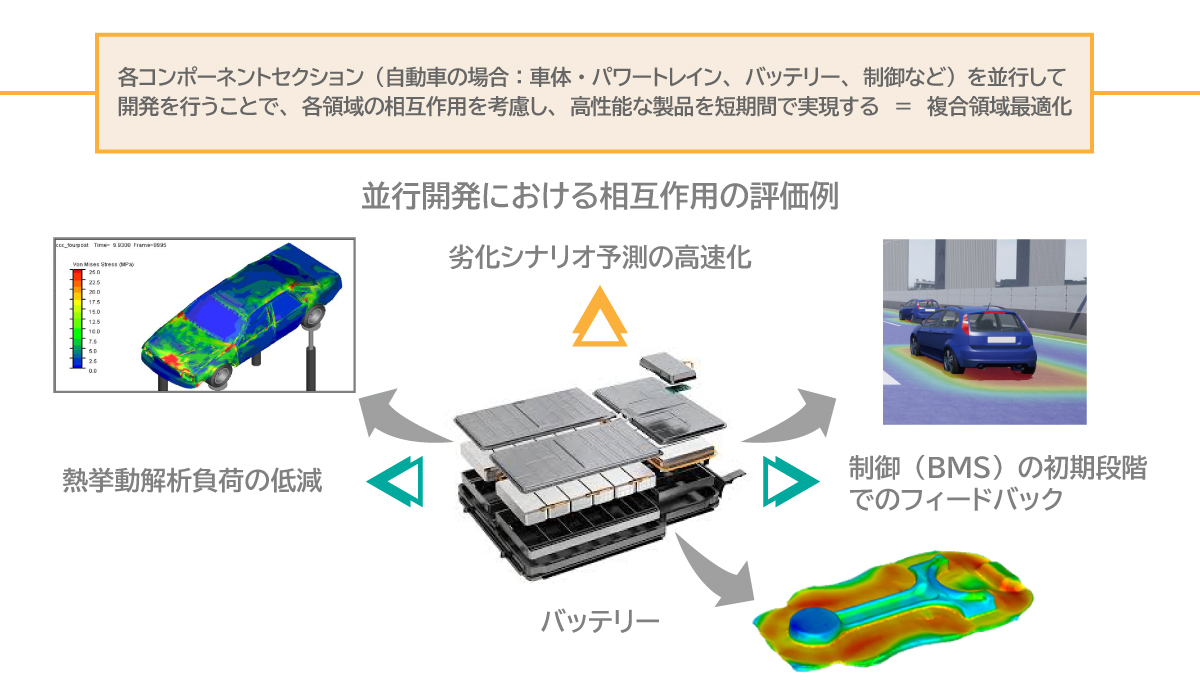

そこで注目されているのが「複合領域最適化(Multidisciplinary Design Optimization:MDO)」です。複合領域最適化とは、製品開発において、構造・熱・流体・制御といった複数の技術領域を同時に考慮し、短期間で、全体として最適な設計を導く手法です。

例えばEVバッテリー開発では、温度管理・電力効率・寿命・軽量化・強度などの観点が必要

複合領域最適化の実現に向け、これまで企業では、サロゲートモデルの活用や最適化アルゴリズムの開発といった技術的な対策を進められてきました。しかし、組織間の情報共有や業務連携が難しく、組織横断的な運用体制の整備が課題となっています。

例えば一つの部品を設計するにも、3Dモデルを作成する部署、CAE解析をする部署、工程設計をする部署、というように、担当部署(場合によっては会社)が複数に及び、多くのやり取りが行われます。設計変更が発生すると、「正しいデータはどこにあるのか?」「誰がどのデータで作業しているのか?」といった最新情報の共有が困難です。また組織(ユーザー)によってスキルが異なることにも注意です。例えば設計者や特定ツールの知見しかないCAEユーザーは最適化ワークフローを理解していないことも多く、複数ツールを連携させた高度な最適化が難しい状況にあります。

このように、部署ごとの個別最適化はできたとしても、誰もが使えるリアルタイムな複合領域最適化の仕組みを作る(ための人材を育成する)ことは非常に困難です。

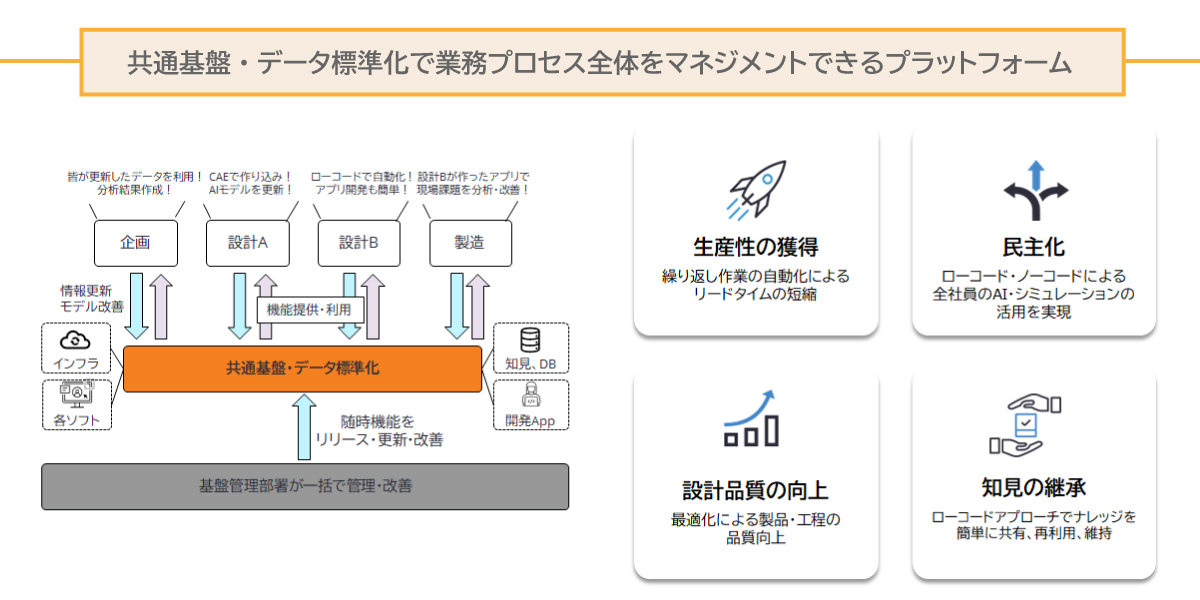

この課題の解決策の一つに「プラットフォームエンジニアリング」があります。プラットフォームエンジニアリングは、全員がアクセス可能な共通基盤として、多様なツールから得られるデータをリアルタイムに統合し、最新情報の自動更新と共有を行う技術です。例えば、ユーザーが新しいモデルやワークフローを作成・アップロードすると、自動的に全体に展開され、他の部署でも利用可能になります。リソースが集約されていることでハードやライセンスなどを会社全体で最適化できたり、クラウドネイティブな環境であればリソースを自由に調整できたりといったメリットもあります。

SCSKでは、このプラットフォームエンジニアリングを活用した「pSeven Enterprise」を提供しています。pSeven Enterpriseは、複数の技術領域と社内のノウハウを統合し、リアルタイムで最適化を行うWEBベースのプラットフォームです。

【pSeven Enterpriseの特長】

pSeven Enterpriseを通して、社内のベストプラクティス(最適化ワークフローやノウハウ)が全社に共有されることで、特定の熟練者だけでなく、誰もが高度な複合領域最適化を実施できるようになります。

SCSKではさらに、pSeven EnterpriseをAIエージェントと連携させることで、ユーザーが簡単な指示を出すだけで必要とする最適解を導き出す仕組みを構築しています。プラットフォームエンジニアリングを通して全社のノウハウを結集し、AIエージェントで効率よく活用することで、複合領域最適化を加速します。

最後に、SCSKのブースを簡単にご紹介します。CAEやAI、量子コンピューティングなどに関わるさまざまなソリューションを展示しました(各ソリューションの詳細が気になる方は、関連記事もご参考ください)。ブースにお越しいただいた方々の中には出展社セミナーのご参加者も多くいらっしゃり、実務への適用可能性についてSCSKのエンジニアと真剣に議論する姿も見られました。

| テーマ | カテゴリー/製品名 | 関連記事 |

|---|---|---|

| トレンドソリューション | デジタルツイン/ NVIDIA Omniverse |

工場の「デジタルツイン」で働き方を変える。トヨタ自動車が目指す魅力的な職場づくり |

| 量子コンピューティング/ Quemix |

近日公開予定! | |

| モノづくりデータエンジニアリング/ - |

本記事の「Day1:AIエージェントを活用したモノづくりデータエンジニアリングの取り組み」でご紹介したものです(2025年下期ローンチ予定) | |

| 材料開発・MI | 材料/ GeoDict |

担当者に聞く~ミクロスケールの材料のシミュレーションにより、効率的な材料研究開発を実現する |

| MI/ Citrine |

材料開発にかかる時間とコスト、人的リソースを大幅に削減MI分野の注目ソリューション「Citrine Platform」 | |

| 軽量化・設計・開発 | 設計・開発/ ADVENTURECluster |

【導入事例】ADVENTUREClusterによる樹脂成形品の解析とボイド予測技術検討への活用 |

| 設計・開発/ ToffeeX |

トポロジー最適化ソリューションToffeeXが実現する冷却構造部品の設計革新 | |

| 設計・開発/ IPS |

開発者に聞く~クルマの設計開発において増大するワイヤーハーネス・ホースの課題とその解決方法とは | |

| デジタルサプライチェーン | コスト(製造原価)/ aPiori |

デジタルトランスフォーメーションで製造原価を削減-3D CADデータを使って製造業のコストの見える化と最適化を実現するソリューションとは- |

| デジタルサプライチェーン/ Aras Innovator |

Aras Innovatorを核としたソリューション連携による価値創出―情報を蓄積・連携・活用し、新しい価値を生み出すデータマネジメント改革― | |

| モビリティ | 車載ソフトウェア/ QINeS |

- |

| 生産技術 | 生産技術/ pSeven |

日産自動車が電動パワートレインの開発で大幅な工数・コスト削減を実現!その理由とは? pSeven Enterpriseについては、本記事の「Day3:AI×Webベースプラットフォームによる複合領域の統合・最適化の実現」でご紹介 |

| 生産技術/ Neural Concept Studio |

「3D」のサロゲートモデルとは?深層学習・AIを活用した最新技術でフロントローディングを実現|SCSK IT Platform Navigator |

本レポートでは「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」をテーマに、特にSCSKが行ったセミナーの内容を詳しくご紹介しました。AIエージェントの活用による設計開発プロセスの自動化、量子コンピューティングの急速な進化、複合領域最適化を支えるプラットフォームエンジニアリング、これらの技術革新が製造業の変革を加速させる未来が見えてきました。

本イベント全体を見ても、AIやDXといったデジタル技術が注目され、その進化と各技術の融合によって、モビリティ分野における新たな価値創出が進んでいることが分かりました。今後も、SCSKの取り組みをはじめ、AI・量子コンピューティング・プラットフォーム技術を駆使した次世代のモビリティ開発に注目していくべきでしょう。