工場の「デジタルツイン」で働き方を変える。トヨタ自動車が目指す魅力的な職場づくり

- 導入事例

- メタバース

- デジタルツイン

- ../../../article/2024/02/tmc_omniverse.html

近年、注目を集めているデジタルツインとは、現実世界で集めたデータを基に、仮想空間に現実世界とそっくりな世界をリアルタイムで再現する技術です。この技術を活用することで、現実では実現が困難なシミュレーションもコンピュータを使用して実現することができます。

デジタルツインを導入すると、企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか?デジタルツインの全貌について、ITに関する知識がない方にもわかりやすく解説します。

目次

はじめに、デジタルツインの概念についてわかりやすく解説します。

デジタルツイン(Digital Twin)とは、現実世界から収集したデータを基に、現実世界と双子のようにそっくりな世界を仮想空間上に再現するテクノロジーです。

具体的には、現実世界(フィジカル空間)にある豊富な情報をIoTで収集し、そのデータに対しAIが分析・処理を行い、それを基に、コンピュータ内の仮想空間(デジタル空間・バーチャル空間)に現実世界を再現します。

デジタルツインを利用することで、現実世界では実現困難なシミュレーションを繰り返し行うことができます。これにより、新製品の開発にかかるコストを削減し、品質を向上させることが可能です。また、大地震などの自然災害に対する予防策を講じることができるため、リスクを軽減するメリットもあります。

もともとデジタルツインの概念は、1960年代から、工学分野におけるシミュレーションの技術のひとつとして知られていました。

近年、デジタルツインが注目されるようになった理由は、急速な技術の進化と精度の向上があります。これまでの仮想空間とは違い、解像度が高いよりリアルな空間をリアルタイムで再現できるようになったからです。また、さまざまな要因から厳しいコスト削減が企業に求められる中、現実世界を手軽にバーチャルで代替できるデジタルツインのニーズが高まっています。

そのため、デジタルツインは企業の競争力を維持するために重要なツールとして注目されています。このテクノロジーは、特に製造業の発展に重要な役割を担っており、大きく期待されています。

デジタルツインとよく似た技術・概念として、シミュレーションやメタバースが挙げられます。同列に語られることもある一方、明確な違いがあります。ここではそれらの違いについて整理します。

シミュレーションもデジタル技術を利用して現実世界を再現する手法のため、よくデジタルツインと混同されがちです。しかし、以下の3つのはっきりとした違いがあります。

| デジタルツイン | シミュレーション | |

|---|---|---|

| 再現環境の違い | 現実世界をコンピュータ上の仮想空間に再現する | コンピュータ以外でも実行されることがある |

| リアルタイム性の違い | 現実世界の状況に合わせて、その都度変化するためリアルタイム性が高い | 「ある時点でのモデル」を活用する |

| 精度の違い | 実在する現実世界を再現する | いくつかの仮説をベースに実行する |

デジタルツインは現実世界をコンピュータ上で再現するのに対し、シミュレーションは模型などコンピュータ以外のものを使用して再現する場合もあります。

デジタルツインはIoTを活用して現実世界からリアルタイムで情報収集を行い、仮想空間に反映します。現実世界の状況に合わせて、その都度仮想空間が変化するため、高いリアルタイム性があります。一方、シミュレーションは「ある時点でのモデル」が活用されるため、必ずしもリアルタイム性があるわけではありません。

デジタルツインは現実世界から収集したデータを基に構成されるため、まるで双子(ツイン)のようにそっくりな、高い精度と実現性で現実世界を再現します。一方、シミュレーションは、モデルの仮説をもとに実行されるため、必ずしも現実世界そっくりに再現される訳ではありません。

デジタルツインとメタバースはどちらもデジタル上の仮想空間であるため、よく混同されがちです。しかし、以下の3つのはっきりとした違いがあります。

| デジタルツイン | メタバース | |

|---|---|---|

| アバターの有無の違い | 必ずアバターを活用するものではない | 通常はアバターを活用して活動する |

| 仮想空間の違い | 現実世界を仮想空間にリアルに再現する | 現実世界をリアルに再現するものではない |

| 目的の違い | 現実世界では難しい高度なシミュレーションの実行が主目的 | ゲームやミーティングなど、一種のコミュニケーションツールとしての活用が現時点での主流 |

デジタルツインは必ずしもアバターを活用するものではありませんが、メタバースはアバターを活用してコミュニケーションなどの活動を行います。

デジタルツインは、現実世界をそのままそっくりな双子のように再現します。一方、メタバースは現実世界をリアルに再現することにこだわりません。メタバースは現実とは全く異なる、もう一つの世界を前提として構成されます。現実にはない要素やキャラクターを加えて、現実世界にはありえないような新しい世界観で仮想空間を構成することもあります。

デジタルツインは現実世界をコンピュータ上で正確かつリアルに再現することで、ビジネスにおいて具体的な課題解決やパフォーマンス向上を図るためのツールとして活用されています。一方、メタバースは主にゲームやエンタメなど、より広い意味での社会的、文化的な活動やコミュニケーションに活用される傾向があります。

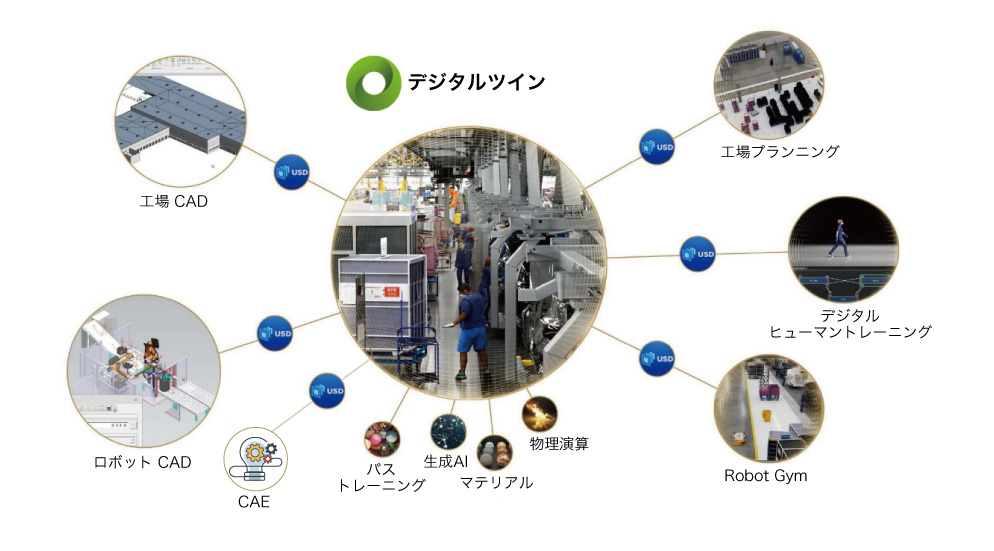

(出典・参考)NVIDIA Omniverse | NVIDIA GPU Solution | SCSK株式会社

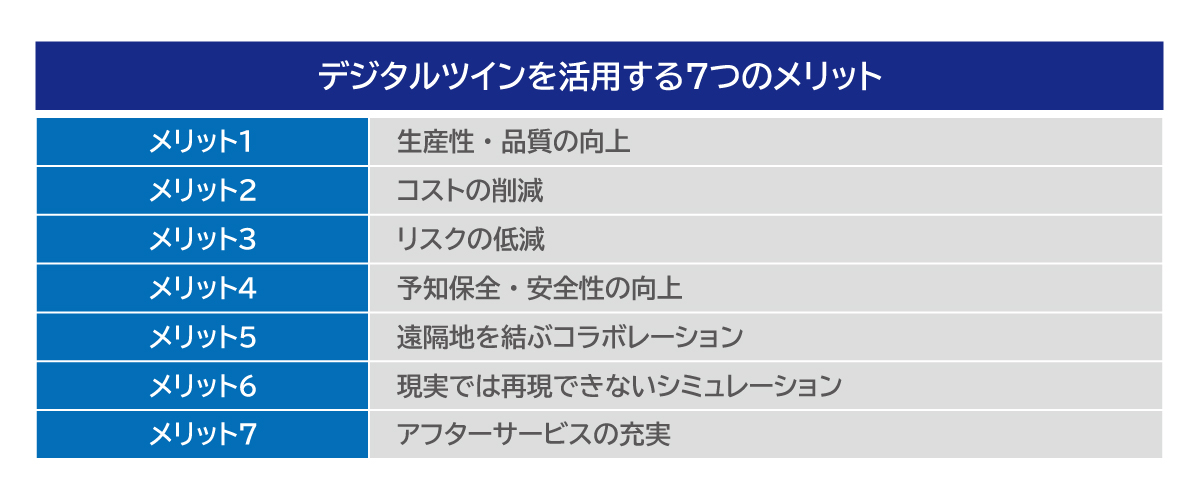

デジタルツインを導入することで得られるメリットは、主に以下の7つがあげられます。

製造プロセスの最適化や品質向上が図れるメリットがあります。現実では困難だった製品開発や改良の試作・試験のシミュレーションを、仮想空間で何度でもシミュレーションが可能で、生産性と品質の向上が図れます。

さらに、ビックデータの解析や可視化による複合的要因の分析なども行えるため、製品の不具合を特定しやすくなり、顧客満足度の向上にもつながります。

コンピュータ上で製品開発や改良の試作・試験のシミュレーションができるため、コストが削減できるメリットがあります。開発・設計を始める前に、必要なコストの試算もできます。

現実世界での試作は実物で行うため、製品によっては多額のコストを費やさなければなりません。しかし、デジタルツインでは実物を用意する必要がない上に、試作品のデータを次の試作品に活かせるため、機器、人員にかかるコスト削減もできます。

製品開発におけるリスクを低減できるメリットがあります。特に製造業の製品開発では、莫大なコストを費やしても製品として販売できなかったり、製造して初めて重大な欠陥が見つかったりといったリスクが伴います。

デジタルツインによって製品の試作を繰り返すことで品質を担保できるほか、実際に製造ラインを立ち上げる前にデジタルツインを活用してシミュレーションを行うことで、プロセスの挙動を事前に把握できるため、製品化されるまでの懸念されるトラブルを未然に防ぐことができます。

予知保全の高度化や安全性の向上が図れるメリットがあります。例えば、製造業ではデジタルツインを活用して、製造機器に取り付けたセンサーから取得したデータを分析して、機器の故障や劣化を検知し、故障が発生する前の適切なタイミングでメンテナンスを行うといった予知保全の高度化が実現できます。

工場などの作業現場では、作業者が危険を避け、快適に作業を行える導線やレイアウトをデジタルツイン上でシミュレーションすることも可能です。さらに、事故防止に関するトレーニングを実施することで、安全性の向上が図れます。

遠隔地間での協働作業が容易にできるメリットがあります。デジタルツインはどこからでもアクセスできるため、遠く離れた拠点であっても、関係者が同時に共同作業を行うことができます。

例えば、ARやVRを活用した場合、同時に共同作業でバーチャルデザインレビューを行い、改良について検討したり、作業監督・トレーニング指導をしたりできます。

現実世界では再現不可能なシミュレーションができるメリットがあります。例えば、災害のシミュレーションや、危険区域における作業のシミュレーションなども、デジタルツインではコンピュータ上で何度も再現することができます。

顧客に対するきめ細やかなサービスを提供できるメリットがあります。デジタルツイン上の製品にバーチャルセンサーを取り付けてデータを収集し、製品が顧客に届いた後の時間経過や使用状況をシミュレーションすることによって、中長期的な製品の状態を把握することが可能となります。

例えば、製品のバッテリーの消耗状況や部品の使用状況に応じて、適切なタイミングで自動的にサポート情報を送信するといった、細やかなアフターサービスが提供できます。

大きなメリットを期待できる反面、導入に伴う課題やデメリットも気になる点ではないでしょうか。デジタルツインの導入を阻む最大の課題は、やはり費用面です。まず、デジタルツインを構築するためには膨大なデータが必要です。データ取得にはIoT機器が必要であり、データの分析・処理を担うAIシステムの構築にもコストがかかります。

デジタルツインはさまざまな技術要素が組み合わさっていることから、それらを扱える技術者の確保も容易ではありません。また、不正アクセスや情報漏えいなどのセキュリティリスクへの対策も厳重に行う必要があります。

導入には課題やリスクもありますが、それを上回る大きなメリットがあります。もし、企業単独でのデジタルツインの導入の課題解決が難しい場合は、身近なベンダーに相談することをおすすめします。

デジタルツインは、主に以下の5つの技術で支えられています。

IoT(Internet of Thing)とは、日本語では「モノのインターネット」と呼ばれます。家電や車、工場設備などのさまざまなモノがインターネットによって接続される仕組みやテクノロジーのことを指します。

IoTによってあらゆるモノを遠隔で制御・監視したり、自律動作させたりすることができ、例えばスマートホームや自動運転などで活用されています。特に近年、モノの情報を収集するためのセンサーや、膨大なデータをやりとりするのに必要なネットワーク技術の進歩によって、IoTの実用化が加速しています。

AIの一種として、コンピュータが膨大なデータを学習し、そのデータから相関関係や規則を抽出する技術であるディープラーニング(深層学習)がデジタルツインでは活用されます。収集された大量のデータを処理し、シミュレーションする過程においてディープラーニングが利用されており、高度な分析を実現しています。

AR・VRとは、現実世界から収集したデータを分析して、仮想空間をリアルに再現する技術で、視覚的に極めて重要な役割を果たしています。現実世界に情報を加えて拡張する技術のARや、仮想空間を現実世界のように見せることができるVRは、画面上では気づかなかった新たな発見や、より現実に即した検証ができるという点で、現実世界を仮想世界でそっくりに再現するデジタルツインには欠かせない技術です。

5G(5th Generation)とは、大容量のデータを従来よりも高速かつ低遅延に通信し、多数の同時接続を可能にする通信技術です。5Gの特性により、現実世界から収集された大量のデータを仮想空間にリアルタイムで反映させることができます。

CAE(Computer Aided Engineering)とは、製品の設計・開発のシミュレーションを行う技術です。デジタルツインでは、仮想空間に構成するモデルのシミュレーションにCAEを活用しています。

物理的にセンサーを設置できない状況でも、収集したデータを基にCAEを活用してシミュレーションを行うことで、現実世界では得られない情報をリアルタイムで算出し、フィードバックを行うことにより、現実世界と仮想空間をつなげます。

以上、デジタルツインでは上記の5つの技術が主に活用されています。

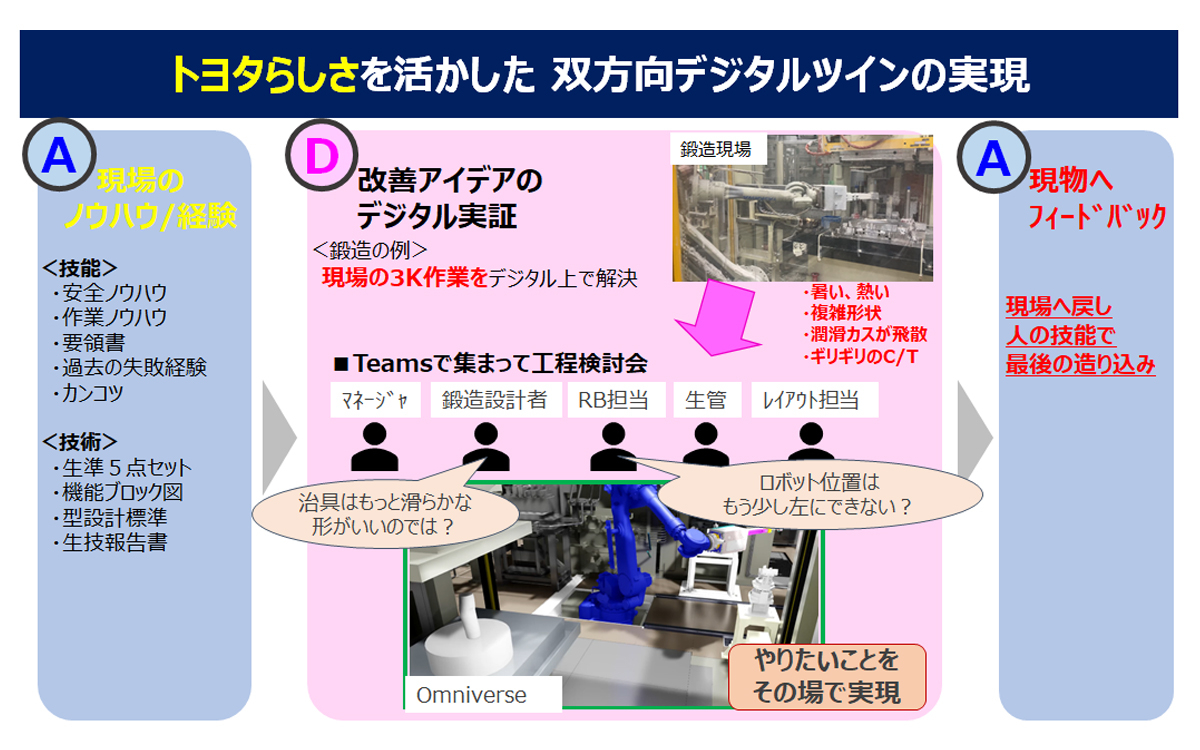

実際に企業がデジタルツインを導入する際には、上記の技術を繋げ、デジタルツインの開発を支援するプラットフォームである「NVIDIA Omniverse」を活用することもできます。トヨタ自動車では「NVIDIA Omniverse」を導入してデジタルツインによるDXを実現しました。

関連記事:工場の「デジタルツイン」で働き方を変える。トヨタ自動車が目指す魅力的な職場づくり|SCSK IT Platform Navigator

デジタルツインは多岐に渡って活用されています。最近では2024年に開催されたパリオリンピックでも採用されました。ここでは、各業界での活用事例を紹介します。

デジタルツインは特に製造業で幅広く貢献しています。

製造プロセスの各段階でのシミュレーションを仮想空間で実施できるため、製造・オペレーションの効率化だけでなく、製品の品質向上、試作を制作する際のリードタイムの短縮、材料費や人件費のコスト削減なども実現できます。

また、故障などのトラブルの事前検知など、現場が抱える課題解決や生産性の向上も図れます。さらに、生産量や在庫に関する生産計画などをあらかじめ検証することもできます。

トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ自動車)では、SCSKによる全面的なサポートを受け、デジタルツインのプラットフォーム「NVIDIA Omniverse」を導入しました。

貞宝工場の金型・設備部品加工設備では、これまで人手で行われていた材料投入などの仕事を、3D上で改善・自動化し、それを実際の設備に反映させることで、生産性を3倍まで向上させ、リードタイムを3分の1まで削減できました。

トヨタ自動車の事例について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:工場の「デジタルツイン」で働き方を変える。トヨタ自動車が目指す魅力的な職場づくり|SCSK IT Platform Navigator

建設業界では、デジタルツインの仮想空間で建物やインフラの3Dモデルを作成し、建設前にシミュレーションを行うことで、設計の最適化や問題の早期発見を行っています。また、建設現場の進捗とデジタルモデルを比較し、効率的な工程管理や安全性の向上とリードタイムの短縮、コスト削減にも貢献しています。

鹿島建設では、オービック御堂筋ビルの新築工事において、プロジェクトの全フェーズにおいてBIMによるデジタルツインを活用することで、プロジェクトの各フェーズにおける建物データの連携・共有を可能にしました。作業の可視化を促進することで、建設の効率化とビルの品質向上を図っています。

物流業界でも広く活用されており、運用の効率化やコスト削減、リスク管理などに大きく貢献しています。

具体的には、デジタルツインで倉庫内の在庫状況を把握し、在庫過多や不足が生じないように管理しています。これにより、在庫コストの削減とサプライチェーンの効率化を実現しています。

また、輸送ルートの最適化にも効果的です。デジタルツインで輸送ルートをシミュレーションし、状況や配送先の変更に応じて最適なルートを早急に再計画できます。さらに、車両につけたセンサーからデータを収集・分析し、渋滞の予測や輸送ルートを検証する物流管理も行えます。

例えばAmazonでは、「NVIDIA Omniverse」によって倉庫をデジタルツインで再現し、運用をシミュレーションすることで、商品の受け入れから保管、ピッキング、出荷に至るまでのプロセスを最適化、エラーの削減とスループットの向上を図っています。これにより、物流の巨大なストリームネットワークの効率性を高め、顧客への配送時間の短縮とコスト削減を実現し、物流業界における競争力を強化しています。

発電設備のオペレーションの運用効率化にも貢献しています。電力業界では環境への影響を軽減するために、発電設備におけるオペレーションの効率化や稼働率の向上が重要な課題となっていました。

例えば、ある風力発電所では、デジタルツイン上で各風車の状態を24時間監視し、部品の摩耗や、損傷が予測された場合には事前メンテナンスを行うことで停止時間の削減に成功しました。

都市計画においても活用が進められており、国土交通省はデジタルツインを活用して都市の持続可能な発展を支援しています。

具体的には、デジタルツインで都市整備や交通量のシミュレーションを実施。 これにより、建設前に様々なシナリオを試し、最適な都市設計を行うことが可能です。

東京都では、都市機能の持続可能な発展と最適化を目的とした「デジタルツイン実現プロジェクト」を進めています。

このプロジェクトは、デジタルツインで都市のインフラ、交通、環境など複数の分野にわたる膨大なデータを統合し、都市の仮想モデルを構成することにより、より詳細な都市計画の策定や効率的な都市管理の実現を目的としています。将来のリスクに対応しながら、都市機能を維持し、都民の生活の質の向上を推進しています。

災害対策のシミュレーションにも活用されています。デジタルツインで豪雨や地震などの自然災害に対するシミュレーションを行い、事前に危機管理計画を立てることで、被害を最小限に抑えるためのより効果的な対策を実現し、市民への情報提供も行うことができます。

国土交通省が関与するプロジェクトでは、デジタルツインを活用して津波の影響を予測し、避難路の最適化や防災計画の策定を行い、国民の安全確保に努めています。

2024年に開催されたパリオリンピックでは、デジタルツインによって工事関係者が事前に競技会場の細部をレビューできたことで、短期間でもスムーズに競技会場を完成させることができました。工期が短くなったことで、温室効果ガス(GHG)の排出量の削減にも繋がったと評価されています。

また3D化した競技会場では、球技の様々なシミュレーションを実施することであらゆる不測の事態を予測し、事前に危機管理計画を立てることで安全を配慮した競技開催ができました。

デジタルツインはAIや機械学習の進化と密接に連携しながら、さらに多様な分野で進化・拡大していくと予想されています。

デジタルツインはすでに多様な分野で活用されていますが、特にDX化に伴い、今後も需要拡大が続く見込みです。総務省が令和6年に発表した世界のデジタルツインの市場動向予測では、2024年に262億5,000万米ドルと推定され、2029年には1,307億7,000万米ドルに達し、予測期間中(2024年~2029年)にCAGR37.87%で成長すると予測されています。

世界のデジタルツインの市場規模の推移

デジタルツインは、様々な課題を解決すると期待されています。

デジタルツインは将来起こりうる世界規模の社会課題を予測し、問題発生前にあらかじめその対策を行えると期待されています。

例えば、気象災害の避難訓練と行動改善、持続可能な資源管理、高齢化に伴う労働力不足の解消など、これらの社会問題をデジタルツインでいち早く予想し、問題発生前に分析したデータを提供することで、より迅速で効果的に問題解決が可能となります。また、デジタルツインによってSDGs達成に向けた取り組みが加速されることも期待されています。

医療分野の課題解決においても、大きく期待されています。

具体的には、 医療用のバイオデジタルツインという技術を活用して、慢性病患者の日々の健康をモニタリングし、症状の変化を継続して追跡すると病状の変化を早期に捉えられるため、悪化する前に適切な治療を行うことができます。特定の疾患の進行をシミュレーションしたり、体にどのような変化が起こるかを予測できたりもします。

これにより、医師は治療の効果を事前に予測し、患者に最適な治療計画を提案できるようになります。手術や治療のシミュレーション、病気の早期発見と予防に活用され、医療の質の向上を期待されています。

さらに、新薬の人体への影響をシミュレーションすることもでき、 実際の臨床試験に先立ち、潜在的な問題を発見し、開発プロセスを加速できます。

バイオデジタルツインの技術が進化すると、より多くの人々が病気から回復し、医療従事者にとっては治療の精度を高める手段を得られることになるでしょう。

人権問題を解決に導くと期待されています。

例えば、労働者の作業環境をリアルタイムで監視し、過酷な労働条件や危険な状況を検出することで、安全性を向上させることができます。

具体的には、デジタルツインを活用して作業環境の温度、湿度、有害物質の濃度などのデータを継続的に収集・分析し、リアルタイムで労働者の作業環境を監視します。

これにより、労働基準の安全を向上し、労働者の権利が守られることに繋がるため、デジタルツインは社会的責任と企業倫理の観点から、重要な役割を担う技術ともいえます。

最後に、デジタルツインを導入する際のリスクや注意点について解説します。デジタルツインにはいくつかの重要な点がありますが、特に盲点になりがちな、技術的な課題や法的な問題について解説します。

デジタルツインを導入する目的を明確に定義し、どのプロセスやアセットをデジタルツインでモデル化するかを決定することが重要です。目的が明確でなければ、必要ない範囲にわたってデータ収集・分析を行ってしまい、コストと時間が無駄になる恐れがあります。

デジタルツインの技術者が不足しているため、チームをしっかり統括できる、経験のある技術者の確保が課題となります。プロジェクトの規模が大きいほど、経験不足の技術者に任せるのはリスクが大きいでしょう。

デジタルツインのデータ収集には、個人情報保護法の遵守が必要です。セキュリティ対策も重要で、知的財産権の侵害を避けるためにもライセンス管理が必要です。国際展開する場合は、各国の法律(GDPRなど)を遵守し、データ転送の規制にも注意しなければなりません。

これらの注意点に気を付けるためには、幅広く、かつ深い専門的知識が必要になります。大きなリスクを背負わずに、デジタルツインを安心・安全に導入するためには、一度専門知識を持つエキスパートに相談することをおすすめします。デジタルツインの導入支援実績のあるIT企業でしたら、知識や経験もあり安心です。IT企業の無料相談サービスを活用してはいかがでしょうか。

デジタルツインの可能性は大きく、技術はさらに進化していき、IoTやAIの普及とともに、活用範囲は爆発的に拡大されることが予想されます。

デジタルツインは、ビジネスプロセスの最適化とイノベーションを加速させる重要な役割を果たします。いち早く取り入れることで、ビジネスを加速させ、競争優位性を確保でき、新しい次のステップへと進めます。ビジネスの発展を望むなら、デジタルツインの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

SCSKでは、デジタルツインアプリケーションの作成および運用するためのプラットフォーム「NVIDIA Omniverse」をご用意しています。

「NVIDIA Omniverse」は、NVIDIA社の高度なGPUによる画像処理技術およびAI技術をベースとしたソフトウェアラットフォームです。