担当者に聞く~ 専用の解析シミュレーションツールで電気めっきにまつわる課題を一度に解決!

- 解析シミュレーション

- モノづくり

- CAE

- ../../../article/2020/01/elsyca.html

自動車や家電、繊維、日用品、製薬など、さまざまな分野のモノづくりにおいて、新たな材料の開発や高品質化が課題となっています。加えて、製品のライフサイクルの短縮化に対応したスピード開発を実現するため、材料の研究開発の効率化が強く求められるようになっています。

従来は実験や実測による研究開発が主流でしたが、解析シミュレーションを行うことで実現できることが多くあるといいます。

今回は、SCSKにて材料研究開発に特化した解析シミュレーションツールを担当するメンバーに話を聞きました。

福重 モノづくりをとりまく環境の変化が挙げられます。例えば自動車業界では排ガス規制が求められ、電気自動車(EV)化の流れが急速に進み、自動車の核であるエンジンが内燃機関からモーター駆動へ変わるという変革が起きています。

EVにおいて新たな核といわれているのがバッテリー(電池)であり、特に大容量・高出力が可能なリチウムイオン電池に注目が集まっています。ある意味、電池を制する者がEV市場を制するといっても過言ではありません。それゆえ、各企業がやっきになって新材料の研究開発に取り組んでいるのです。

染谷 また、EV化と並行して燃費向上施策も求められ、軽量化が進んでいます。単純に素材を薄くしてしまうと脆くなってしまうため、強度を上げる必要があります。適した複合材等の材料を開発することが非常に重要なのです。

福重 こうした技術革新に伴う新規参入や開発競争は自動車に限ったものではなく、家電、繊維、日用品、製薬など他の業界でも同様です。

福重 繊維等の素材の種類、割合、構造などによって特性が変わるため、材料開発では何パターンも材料を作成し、実物を使った実験が行われてきました。しかし、従来の方法には課題もあります。

ミクロスケールの材料の実測は容易ではありません。また、レアメタルのように希少性が高く、高価な素材も存在するほか、素材等の組み合わせは何百通りにもなります。実験の内容によっては、億単位のコストがかかってしまうケースもあります。

矢部 また、時間経過による耐久性や状況変化を確認する場合、非常に時間がかかる場合があります。例えば、排ガスフィルターの材料開発です。テスト用のダストを長時間流し、フィルターが目詰まりするまでの経過を確認するには、実験1回だけでも何時間も要することがあります。

福重 かねてよりSCSKの親会社である住友商事と共同で、日本の製造業に有用な尖ったCAE製品を探していました。材料開発用の解析シミュレーション「GeoDict(ジオディクト)」もその一つです。

「GeoDict」は、欧州最大の応用研究機関フラウンホーファー研究機構からスピンアウトしたメンバーが設立したMath2Market GmbH(マス トゥー マーケット)社が開発元で、SCSKは2013年に日本国内の代理店契約を締結しています。

3次元CADでは困難だったミクロな世界のモデリングや解析を実現

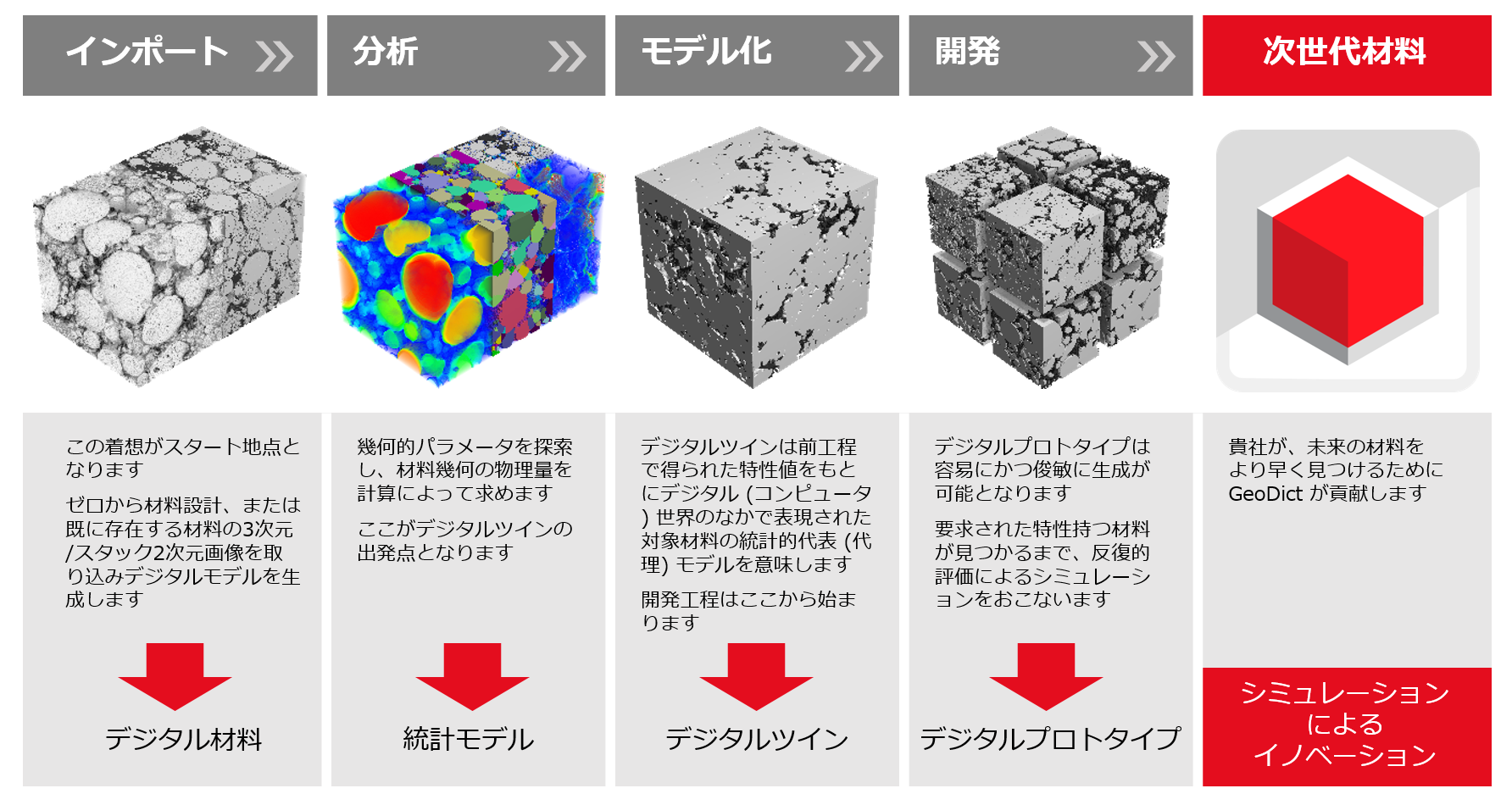

矢部 「GeoDict」は多孔質材料構造の生成を容易にする革新的な材料開発向け総合パッケージソフトウェアで、一番の特長は、これまで3次元CADシステムでは生成することが困難であった数ミリ角など、ミクロな範囲における材料幾何構造のモデリング機能、構造物分析機能、特性解析機能を備えていることです。これにより、さまざまな実験を繰り返さずともコンピュータ上で検証を完結することが可能になります。

具体的には、リチウムイオン二次電池や燃料電池、フィルター、繊維複合材、織物、紙などさまざまな多孔質材料構造を容易に生成し、その構造を用いた材料特性や機能評価を最適化することができます。また、パラメータの入力によりさまざまな仮想材料の構造を生成したり、実際の試料のCT画像から3次元構造を再構築したりすることもできます。さらに、シミュレーションで得られた構造は、独自のソルバー(複数の条件から最適値を求める機能)や他社の汎用ソルバーで計算することができます。

矢部 約半数がリチウムイオンなどの電池分野で、自動車向けの電池が中心です。触媒の解析にも利用されています。他の業界では石油や天然ガスなどの分野が目立ち、主にフィルターの製品開発などに活用されています。

矢部 日本では、電池を中心にEV関連の製品開発用途が多くを占めており、導入目的は自動車が3割、素材が3割、フィルターが3割といったところでしょうか。他には吸音材など、自動車の内装に使われる素材の解析などに活用されています。吸音材については、自動車のエンジン音がEVで静かになったため、他の音が気になるようになったことも影響しているようです。このように、新しいニーズに対応する製品開発にも多く活用されています。

芝 リチウム電池を例に紹介します。リチウム電池では、正極・負極の両極、セパレータ、電解液など、素材や材料の組み合わせは分量まで含めるとそれこそ無限大になります。さらに、電気自動車の進化に必須とされる「全固体電池」化に向けた開発も進んでおり、開発者はさらなる対応を求められています。

従来なら実際に材料を用いて何度もテストを繰り返す必要がありましたが、「GeoDict」は実物不要でシミュレーションできるため、開発期間とコストを大幅に削減することができます。

「GeoDict」のユーザーは企業の研究部門が中心です。電池に限らず、前例のないゼロの状態から開発をスタートするとなると、実物を作りつつ実験を行っていては途方もない時間がかかってしまいます。そういう意味でも、シミュレーションによる構造分析やモデリングで見える化(視覚化)できるメリットは相当に大きいでしょう。

また、シミュレーションの場合は再現性があるので、それぞれを組み合わせた理由を合理的に説明することもできますし、実験の方向性をあらかじめ決めることができるようになります。これにより研究開発は大幅に効率化されるのではないでしょうか。

福重 あるお客様はフィルターを開発する際、実際にダストを流して、数時間~一日など、時間をかけて目詰まりの具合を検証していました。これを「GeoDict」によるシミュレーションに切り替えることで、数分で検証できるようになったと聞いています。

染谷 「GeoDict」はさまざまな多孔質材料構造を容易に生成できるため、クッキーなどお菓子の開発に活用しようとしている企業もあります。

医療関連のメーカーでは、人の鼻の形に合ったフィルターの開発に「GeoDict」の活用を検討している会社もあります。発想次第で、色々な分野で利用できます。

矢部 ある部門が導入した「GeoDict」を、他部門が別の使い方をするケースも見受けられます。中には私たちも思いつかないような活用方法を考えつく企業もいらっしゃいますね。

福重 お客様が自ら使いこなせる分かりやすいインターフェースなので、自社で活用範囲をどんどん広げている導入企業も多数いらっしゃいます。

芝 「GeoDict」のグローバルにおける日本の導入数が約半数を占めています。しかも、日本は先進的な使用をしているユーザーが多いのが特徴です。Math2Market社には世界地図が掲げられており、世界中にいるユーザーの位置をピン止めしているのですが、その多くが日本に刺してあり、これとは別に日本地図もあるほどです。

同社は日本市場をとても重視しており、市場開拓にも注力しています。我々もユーザーからの要望を逐次フィードバックしていますが、レスポンスも早いですね。

今後、AIを活用した分析、DBやワークフローを組み合わせたソリューションを検討中

福重 今後は、AIを活用した分析機能のプロモーションを拡大できればと考えています。素材や構造のスキャンから、空孔や経路などの分析、構造最適化、材料設計といった一連の流れを人の目を介さずに自動で行えるような仕組みを実現したいですね。

SCSKは材料情報管理に関するデータベースやワークフローなどの製品も扱っているので、それらのツールとの連携した自動化ソリューションなどを提供していきます。それが当社の強みであり、付加価値と考えています。