ネットワーク品質を担保するには?(その2)

ネットワーク品質を測定できる2つの方法

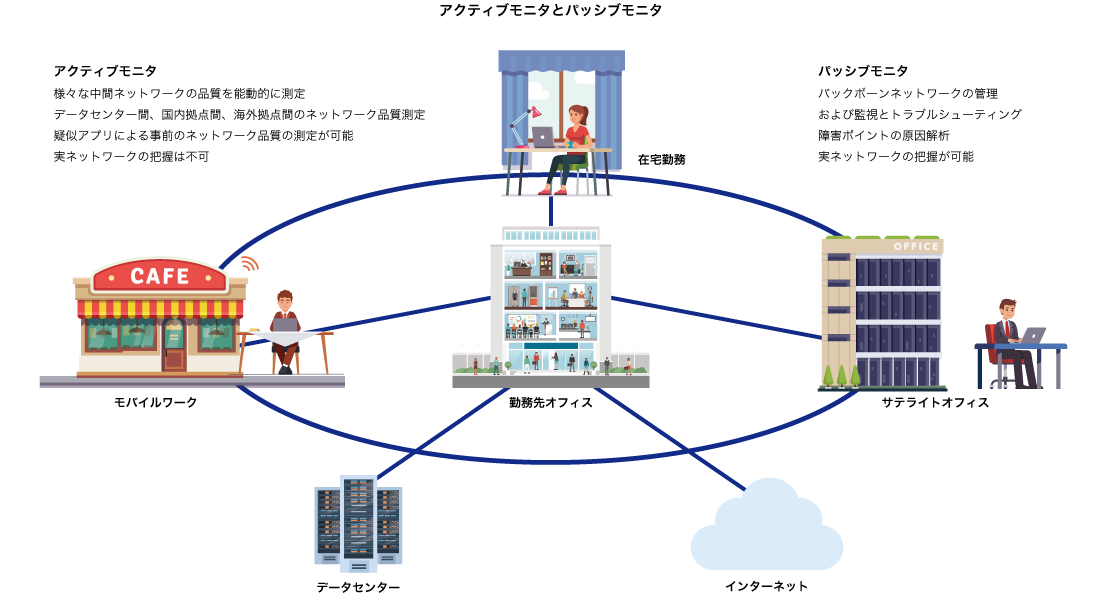

ネットワークの品質を担保するには、状況を把握するために測定する必要があります。ネットワークは1カ所でも「目詰まり」が生じる部分があれば、ユーザーにとって快適な操作性とはなりません。ネットワーク品質を測定するには、パッシブモニタとアクティブモニタがあります。

パッシブモニタとアクティブモニタ

ネットワークの測定方法のうち、パッシブモニタとアクティブモニタはどちらもネットワークの品質を測定できます。

パッシブモニタは範囲が狭いものの、実パケットを測定するので実際を把握するには適しています。バックボーンネットワークの管理・監視とトラブルシューティング、障害ポイントの原因分析などで利用されています。

アクティブモニタは、試験パケットを送信して測定します。エージェントのインストールは面倒ですが、広範囲の測定が可能です。ただし、パッシブモニタとは異なり、実ネットワークの把握はできません。さまざまな中間ネットワークの品質を能動的に測定でき、データセンター間、国内拠点間、海外拠点間のネットワーク品質の測定に有効です。そして、パッシブモニタとは異なり、疑似アプリケーションによるネットワーク品質の測定が可能です。つまり、アプリケーションの利用前に、動作の事前検証が可能なのです。

クラウドとネットワーク

現在のコンピュータシステムには、従来からのオンプレミスのサーバ環境もあれば、プライベートクラウドやパブリッククラウドもあります。ですが、急速にクラウドへ移行しています。

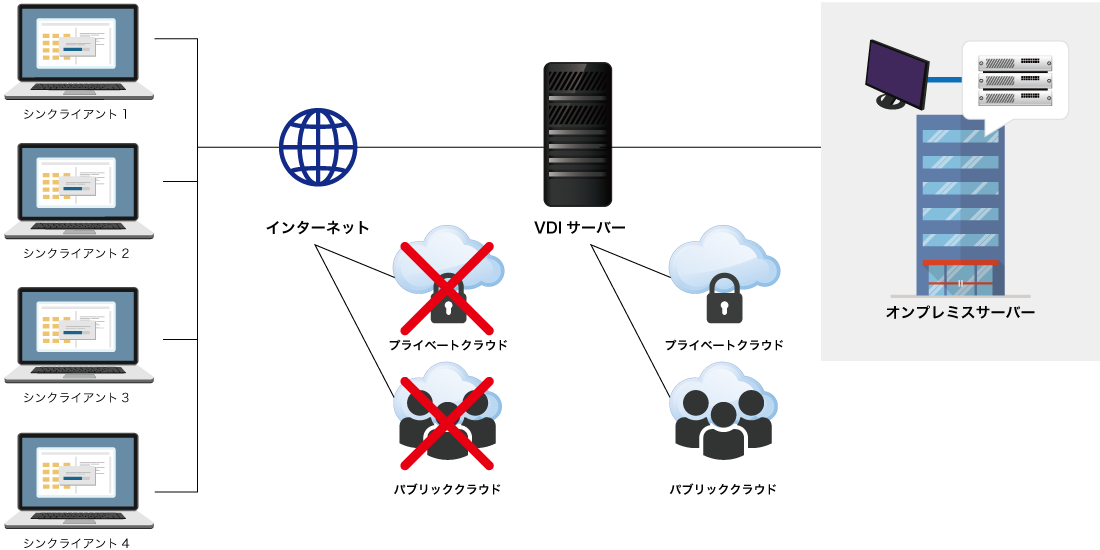

新型コロナウイルス禍によるテレワークの普及にかかわらず、企業ではVDI(Virtual Desktop Infrastructure、デスクトップ仮想化)の導入が進んでいました。端末のユーザーからシステムを追うと、シンクライアント(専用機やノートPC)→クライアント(デスクトップPCやVDIを定義したサーバ)→ファイルサーバなどが一般的です。

オンプレミスのサーバをプライベートクラウドに置き換えた場合でも、自社設備には変わりなく、ネットワーク品質はすべて自社責任となります。

パブリッククラウドの場合は、クラウドサービスを提供する会社がクラウド内の全設備の品質を保証するので、ネットワーク品質を気にする必要はないと感じてしまいます。しかし、実際は、Microsoft 365やTeamsを利用する場合、あるいはその他のサブスクリプションサービスでも、自社内のプロキシサーバを介するライセンス方式が一般的です。

つまり、パブリッククラウドを導入したとしても、ネットワーク品質を担保するには、自社の範疇にあるネットワークの管理・監視をしなければなりません。具体的には、社員・スタッフが実際に操作するシンクライアントから会社までのネットワーク、社内のネットワーク、会社からパブリッククラウドまでのネットワークは、ユーザー側で管理・監視しなければならないのです。拠点間にVPN(Virtual Private Network)使用していれば、その管理・監視も必要です。

どこで障害が起きているのかわからなければ、対策の立てようがありません。シンクライアントから会社までのネットワークに問題があるのか、VDIを定義したサーバ内のネットワークに問題があるのか、会社からパブリッククラウドまでの回線に問題があるのか、あるいはネットワークとは無関係でVDI用仮想サーバのサイジングに問題があるのかもしれません。

システムが複雑になれば、障害の原因を探索することも複雑になります。

その解決策が、アクティブモニタです。広範囲にエージェントを配せば、広範囲を計測することができるし、特定の経路にだけエージェントをインストールしてモニタすることも可能です。

事前にアプリケーションの動作をチェック

VDIは、サーバに複数のゲストOSを配置し、複数のユーザーが同時にアクセスします。ひとつの物理リソースを仮想的に分割し、複数人で共有するわけです。実際に操作する端末は、シンクライアント専用機でも、ノートPCでも、実際にはモニタとキーボード+マウスがあるだけの装置です。

VDIはセキュリティパッチの状況などシステム環境が一元管理できるので、システム管理者にとってはメンテナンスがしやすく、社内の端末を常に均質な状態に保てます。

もし、ここでネットワーク品質に関わる障害が起これば、それはすべてのユーザーに波及します。ユーザーが表現できることは、「なぜか遅い」とか「動いたり、動かなかったり」とか「なかなか終わらない」とか「保存に時間がかかる」などでしょう。「Web会議がコマ落ちする」「音声が途切れる」は、よくある障害です。

このような現象は、例えばWeb会議アプリケーションを変更しただけで、起こるかもしれないのです。VDI導入に際して、全社員テレワークを前提にしていなかった企業は少なくないでしょう。パブリッククラウドへの移行を、急遽前倒しした企業も多いと思います。

このため、サービスの事前検証が必要になります。アクティブモニタは疑似アプリケーションのトラフィックを生成し、まるでアプリケーションが動作しているかのように振る舞うことができます。アクティブモニタを利用することで、トラブル発生後に対策を練るのではなく、事前にトラブルが発生するか否かを検証し、もしトラブルが発生するならその原因は何かを突き止めることができます。

サービスを開始する前の検証によって、ネットワーク品質をアクティブに担保することが可能になります。

ぜひ、アクティブモニタの利用を検討してください。