京都府 様

京都府 様

無線LANによる場所を問わない多様な働き方を進める

京都府が「認証」基盤に求めた3つのポイント

行政・防災・教育などのネットワークの基盤となる「京都デジタル疏水ネットワーク」を運用する京都府。庁内における柔軟で場所を問わない働き方の整備も進めており、無線LAN環境の整備に着手した。しかし、安全な無線LANの利用には、機密性確保や不正接続対策などの認証、セキュリティ対策が必須だった。

そこで認証アプライアンスとして「RADIUS GUARD S」を選定、導入。2023年3月より本格的に運用開始され、異動に伴う有線LANの配線工事等のコストが不要になり、人的負荷も軽減されるなどの成果を挙げている。

導入、日々の運用支援、仮想版への移行をNECネッツエスアイが実施した。

場所を問わない柔軟な働き方の実現と、ネットワーク配線工事等の負荷軽減が課題

京都府庁

総合政策環境部

情報政策課

高田裕生 様

京都府庁

総合政策環境部

情報政策課

大原一晃 様

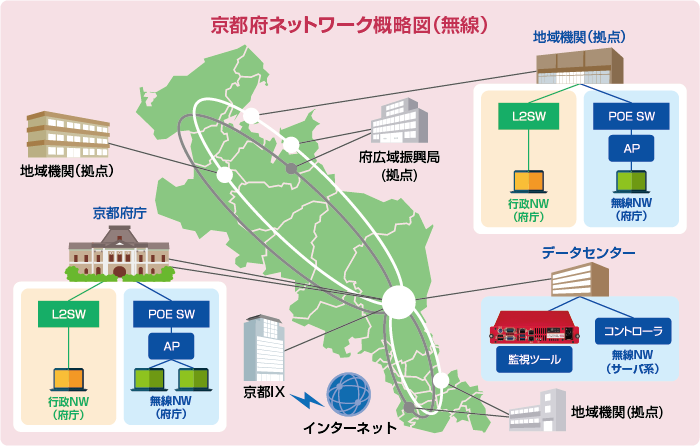

京都府は、情報化の急速な進展に伴い2003年(平成15)年度に「京都デジタル疏水ネットワーク」を整備し、数回の更新を経て2021(令和3)年度から第4期の運用をしている。これは、行政・防災・教育などのネットワークの基盤となる高速ネットワークで、病院、研究機関をはじめ、多くの組織に利用されており、行政系のネットワークも同ネットワークを利用している。

テレワーク推進や京都デジタル疏水ネットワークの展開、企画、運用等を行う京都府 情報政策課の高田氏によれば、庁内はテレワーク環境の整備も進んでおり、コロナ禍を機に、持ち運び可能なモバイル端末の利用置き換えが進み、在宅業務をはじめ場所を問わない働き方を進めていたところだという。

一方、これまでの庁内のネットワーク環境は有線LANが中心で、執務スペースの机なども固定化されていた。このため、組織の改編や人事異動などの際はLANケーブルの配線工事などの負担が大きく、また、物理的な制約があるがゆえに機動的な運用が難しいという課題があった。

コロナ禍を経て、京都府でもコロナ関連の部門が新設されるなど、スピーディな対応を要するプロジェクトがいくつか立ち上がった。しかし、従来のネットワーク環境では「ダイナミックな組織変更に対する対応が困難だった」と高田氏は話す。折しも、文化庁の移転や、それに伴う職員や庁舎の移転等が進んでおり、新たなネットワーク構築を整備する必要性が高まっていたのだ。

庁内ネットワークは、有線LANによる固定IP環境で利用が進んでおり、VLAN(Virtual Local Area Network)によるセグメントの固定化の取り組みがなされていた。「様々なフロアで仕事ができるように、場所やエリアに縛られない執務環境を実現していくために無線LANによるネットワーク構築が検討された」と高田氏は述べた。

安全に無線LANを利用するために必須な「認証機能の統合」「拡張性の高さ」が決め手

しかし、無線LANの導入に際しては、パートナー事業者や一般の府民など外部の人の出入りのあるスペースにも導入されることから、機密性確保や不正接続対策などの認証、セキュリティ対策が必須だった。テレワーク推進やネットワークの展開、企画、運用等を行う同課の大原氏は、無線LANの導入において求められた要件として、①無線接続する端末に対してIPアドレスを自動付与するDHCPの機能、②無線LAN利用にあたり適切な不正接続対策の実現、③保守・運用面を考慮して、機器の数を少なくしたいという3点を挙げた。

IPアドレスを付与するDHCPサーバーと認証を行う認証サーバーは本来、別々の機器であることが多い。しかし、大原氏は「運用面を考慮して、できるだけコンパクトに導入できる製品が求められたため、拡張性も確保できるような製品を期待していた」と話した。

こうした要件に対し、構築パートナーのNECネッツエスアイ株式会社は、認証・CA(証明書発行管理)・DHCPアプライアンス「RADIUS GUARD S」を提案した。これは、庁内ネットワークに利用される無線LANセキュリティに不可欠な無線・有線ネットワークの認証やリモートアクセス(VPN)接続の認証など環境を実現する機能が統合されたアプライアンス製品だ。

提案を行った同社 松本 氏によれば、「無線LANのセキュリティ対策として証明書を使った認証機能は必須と判断し、同時にDHCP環境の実現という要件に対して、1台のシステムで導入可能なRADIUS GUARD Sにメリットがあると考え、提案を行った」と説明する。

提案時期は、2021年(令和3年)度から2022年(令和4年)度にかけて、最終的に導入が決定したのは同年秋頃だ。「RADIUS GUARD S」選定の決め手となったポイントについて、高田氏は「認証から証明書発行、DHCPによるIP払出しまでがオールインワンでパッケージされていることに加え、取り回しがコンパクトで拡張性が高い」という点を挙げた。

続けて「RADIUS GUARD Sは、認証基盤として許可された端末だけを接続することが可能であり、さらにIPアドレスを安全に振り出すことができ、我々の求める要件を実現できる製品だと判断した」と語った。

異動時に発生していた配線工事、IPアドレス付与作業は不要に

NEC ネッツエスアイ株式会社

京滋支店

北川智規 様

NEC ネッツエスアイ株式会社

社会・環境ソリューション事業本部

西日本システム事業部関西第三システム部

松本賢人 様

京都府庁における無線LAN利用は2023年3月より本格的に開始され、「RADIUS GUARD S」の運用が開始されてまもなく、2023年4月(令和5年度)の人事異動を迎えた。高田氏は、「異動に伴い、これまで発生していた端末の移動やLANの配線工事にかかるコストと、IPアドレスの振り出し作業などの対応が大幅に削減された」と話す。

つまり無線LAN化された中、RADIUS GUARD Sによって、どこにいてもDHCPによるIPアドレス割り当てと安全な認証が可能となり、これまで要していたコストが大幅に削減され経済的効果が高いということが言える。

また、2023年度は部局の統合など大きな組織改編もあったため、大がかりなネットワーク変更が見込まれた。この点についても、「無線LAN整備により迅速な対応が可能となり、これまで要していたネットワーク工事費用、期間、人的リソースの負担軽減につながり、年度末の繁忙期の負担が大幅に削減された」と高田氏は説明した。

そして文化庁移転にともなう庁舎変更についても、「1棟レベルの人や組織の異動があった場合、ネットワーク工事にかかわる職員は、これまでであれば前後1か月は非常にタイトなスケジュールで動かなければならなかったところ、機動的な対応が可能となったことでスムーズ且つ低コストで対応が完了し、この点でも無線LAN化の効果を実感している」と語った。

日常的なIPアドレス振り出しなどの運用作業についても、高田氏は「DHCPによるIPアドレスの振り出しもスピーディに行える上に認証系の処理も早く、機能面では安定的に利用できている」と話す。職員から「特にネットワークが遅いという声もなく利用してもらっている」とのことで、ネットワークの安定稼働にも問題なく貢献しているとのことだ。

一方、大原氏は「場所を問わない多様な働き方が実現できた」と語る。これまでのPC環境では上司に業務上の相談をする際に端末を持ち運べないため、資料を紙で印刷して行っていたそうだ。モバイル端末と無線LANの組み合わせにより、上司の席で直接端末の画面を示しながら業務の打ち合わせが可能となり、ペーパーレス化と業務効率化の両方が実現された。

働き方改革や、機動的な業務環境の整備により職員の利便性の向上に寄与

今後の展開について、高田氏は「まずは無線LAN環境の安定的な運用を継続し、その上で職員の利用促進を進めていきたい」と話す。これにより、働き方改革や、機動的な業務環境の整備を進め、さらなる職員の利便性の向上に寄与したい考えだ。

また、他の行政ネットワークについても「機動的な職務環境の整備という観点で、無線化できるところは無線化を進めていきたい」と高田氏は述べる。その際には「行政にかかわる公務員は人事異動が避けられないため、システム環境は保守性を高め、属人化は避けたシンプルでわかりやすい設計/導入を行うことで、サステナブルな環境を作っていきたい」ということだ。

大原氏は、「無線LANの利用が広がると障害に対する可用性も必要になってくる」とし、「予防と障害時の対応についても準備を進めていく必要がある」と話した。その上で、「職員にスマートな働き方を浸透させ、より効率的な働き方ができるように、無線LAN利用者増加の課題をクリアしていきたい」と抱負を述べた。

今後、製品としての「RADIUS GUARD S」に期待するポイントとして、NECネッツエスアイの北川氏は、「京都府をはじめ、多くのお客様に導入実績がある信頼性という長所や、GUIで視覚的に操作可能である点、そして構築のしやすさといった製品の特徴を生かし、今後も多くのお客様に提案、導入していただきたいと考えている。引き続き多くのお客様のニーズに応えるよう、複数の認証方式への対応をはじめ、さらなる製品の機能改善に期待したい」と話した。

最後に、高田氏は「RADIUS GUARD Sの導入に際して、NECネッツエスアイにはスピーディに、きめ細かくサポートしてもらった。今後も安心、コンパクトな運用に向けて継続的な協力をいただきたい」と締めくくった。

- 社名

- 京都府

- 府庁所在地

- 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

- URL

- https://www.pref.kyoto.jp/

通信インフラの設置工事を行う会社として設立され、コミュニケーションズ・システムインテグレーターとして幅広い情報通信システムをSIから施工・サービスまで一貫して提供。

- 社名

- NEC ネッツエスアイ株式会社

- 本社所在地

- 東京都港区芝浦三丁目9番14号

- URL

- https://www.nesic.co.jp/