組織で取り組む複合領域の最適化のためのクラウドネイティブデジタルプラットフォームの活用

「複合領域の最適化を実現するためのAI・最適化技術とデジタルプラットフォームの活用」と題し、pSeven Enterpriseの概要と活用事例を紹介します。複合領域最適化の課題を運用的な視点で紹介します

【複合領域の考慮・最適化】pSeven Enterpriseから考える「運用の観点」

複合領域最適化の運用の課題

運用の観点で、ソフトウェアや部署がまたがる連携を進めるためには、複数の要素を整理し、段階的にアプローチを取ることが重要です。

運用の課題① ー デジタル化を阻害する組織の壁

運用の課題として、情報共有が引き継ぎ(アナログ)的なやり取りになっているケースが多いのではないでしょうか。例えば、領域用語や最適化の議論を行う際に、ファイルの授受や依頼書、会議で集まる時に、デジタル情報をネイティブに連携しているケースは多くないと思います。その結果、最新情報がどこに保存されているのか、誰が管理しているのか、何が正しいのかが不明確になり、現場では「デジタルはちょっと面倒くさい」という考え方が浸透してしまいます。このため、本当に協力してほしい人がなかなか協力してくれず、情報を使ってほしい人に使ってもらえないという問題が生じることがあるのではないでしょうか。

運用の課題② ー データの相互運用ルール

複合領域の最適化に限らず、データを総合的に活用する運用は非常に重要な観点となっています。情報処理推進機構(IPA)でも、データ総合運用性の重要性について指摘しており、「データ資産が安全かつタイムリーに、より多くの人がシステムやデバイスから活用できる状態、すなわち検索可能で所在が明確であり、容易にアクセスできる状態を実現するためには、データの総合運用性向上が不可欠である」と述べています。

データをタイムリーに活用するためには、データの所在やフォーマットを明確にし、無数に存在するフォーマットへの対応方法を考える必要があります。また、組織文化やテクノロジーに対する価値認識、さらにはIT技術力を含めた総合的なデータ活用力が求められます。

データ総合運用の考え方は、モデルシステムで広く活用されており、インターフェースを介して連携できるという方針はすでに示されています。理想的な状態としては、システム間の結合度が低く、データがスムーズにやり取りされることが望ましいと指摘され、定義されています。

この考え方は、AmazonやSNS(XやLINE)などのシステムでは一般的ですが、CAEやCADの分野においても適用が求められています。しかし、CAEやCADでは各ソフトウェアが独自のAPIを持ち、古い形態のままであることが多いため、連携の適用が難しいケースが少なくありません。そのため、各ソフトウェアを汎用的なインターフェースに再定義し、より広く認知された形で標準化していくことが、データの相互運用性を向上させる上で重要な取り組みとなります。

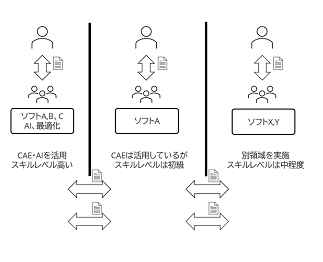

運用の課題③ ー 人材育成とコスト

ここまでデジタル活用について述べてきましたが、これらのスキルを習得・活用するためには、育成に関する時間やコストが長期にわたってかかることが課題となります。一般的にCAEシミュレーションを最適化に活用するまでの学習フェーズの例を示しています。初期段階では、オペレーションの習得から始まり、その後、最適化フローを設計者に展開し、実際に最適化を実行するまでのプロセスが必要となります。これらの習熟には長い時間がかかり、さらに普段の業務との兼ね合いもあるため、育成には一定の期間と労力が必要になります。

「システムを構築しよう」となった際に、次に課題となるのがプラットフォームの構築方法です。これを自社で一から用意しようとするとスキルセットを持つエンジニアや役職者、データサイエンティストを確保する必要があります。また、外部からの採用だけでなく、社内での育成も必要となり、そのためのコストは莫大になります。ゼロから本格的なシステムを開発・運用しようとすると、時間も資金も相応にかかるため、慎重な検討が求められます。

【pSeven Enterprise】組織で取り組むデジタルプラットフォーム

運用の観点で、ソフトウェアや部署がまたがる連携を進めるためには、複数の要素を整理し、段階的にアプローチを取ることが重要です。

組織で取り組むデジタルプラットフォーム

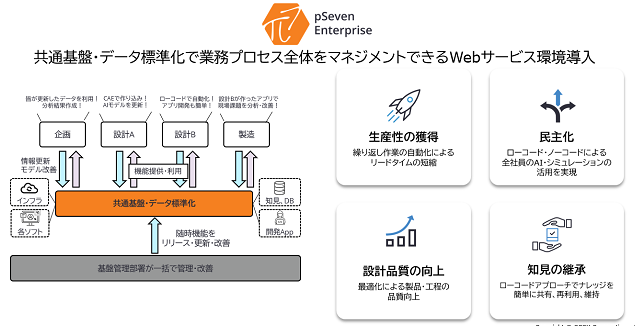

組織全体でデジタルプラットフォームを活用するための取り組みとして、pSeven Enterpriseというプラットフォームを紹介します。これは、pSeven Desktop の機能をさらに拡張し、組織横断的に活用できるようにしたものです。pSeven Enterprise は、共通基盤やデータ標準化を通じて業務プロセスを管理できるWebサービス環境を提供します。1つの基盤の中で、CAEやCAD、サロゲートモデル、AIなどをローコードのワークフローとして集約し、ユーザーが使いやすい形で展開できます。特に、ノーコードのアプリを活用することで、エンジニア以外のユーザーでも直感的に最適化やシミュレーションを実行できるようになります。また、データガバナンスを一括管理する機能を備えており、組織全体でのデータ共有・活用をスムーズに進められるのが特長です。これにより、以下のメリットが期待できます。

生産性の向上:

繰り返し作業の自動化によるリードタイムの短縮

意思決定の高度化:

デジタル工学的な知見に基づく最適な判断を支援

ナレッジの継承・活用:

ローコードアプローチにより、理論やプロセスの可視化・再利用を容易に

従来のスクリプトベースの手法では「どこに何があるか」「どのような機能がどのように連携しているか」が不明瞭になりがちでした。しかし、ローコードアプローチにより、知見の共有・継承を簡単に実現し、製品や工程の品質向上にも貢献できるプラットフォームとなっています。

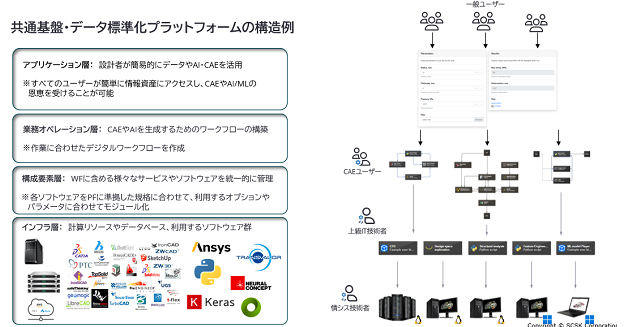

共通基盤・データ標準化プラットフォームの構造例

一般的に、ハードウェアだけではなく、ソフトウェアを含めたデータベースやソフトウェア群をインフラ層とし、統一的な管理やモジュール化が求められます。近年では、Pythonなどを活用してスクラッチ開発し、自動最適化のワークフローをローカル環境で構築し、それを無理に展開するケースも見られます。pSeven Enterprise では、こうした課題を解決するために、製品ごとの連携を「ブロック」単位で標準化しています。各ブロックは、ユーザーインターフェースや内部処理をカスタマイズ可能で、以下のような柔軟な展開が可能です。

視覚的なUIカスタマイズ:ブロックにアイコンや説明を追加し、直感的な操作を実現

機能制限の設定:展開先のニーズに応じて、同じソフトウェアでも使用できる機能を調整

裏側の連携をネイティブ化:シームレスなデータのやり取りを実現し、設計者同士の手作業によるファイル受け渡しを削減

このように、pSeven Enterpriseでは、ブロック単位での標準化とスムーズなデータ連携を実現することで、業務の効率化や最適化の展開を加速できます。作成したブロックを活用し、ユーザーが最適化・データ収集・分析を容易に実施できる環境を提供します。具体的には、ローコードを活用してブロックを連携し、最適化や計算処理を実行できるようになります。これにより、ローコードによるロジック処理の定義が可能になります。

また、作成したロジックを一般の設計者やユーザーに展開する際には、ウェブアプリとしてノーコードで提供することができます。例えば、数回のクリックだけで、入力・出力のパラメーターを設定・確認できるウェブアプリとして提供可能です。このアプリはカスタマイズも可能で、グラフ表示やビジュアル要素を追加することで、より直感的な操作を実現できます。

さらに、各ワークフローにはREST APIが標準搭載されています。これにより、CADやCAEなど独自規格を持つソフトウェアをブロック単位でラッピングし、ユーザーにはREST API経由で汎用的なインターフェースを提供することができます。これにより、すべてのユーザーが標準化されたインターフェースでシステムを利用できる環境を構築できます。

このように、ユーザーのニーズやスキルレベルに応じた柔軟な利用形態を提供します。例えば、一般のユーザーにはノーコードのアプリを提供し、直感的に操作できる環境を整えます。一方で、CAEの知識を持ち、自動化やデータ収集・最適化を行うエンジニアには、ローコード環境でロジックを組み、計算を実行できる仕組みを用意しています。

さらに、高度なIT技術やPythonスクリプトを活用できるユーザーには、ブロックのカスタマイズを行う機能を提供し、より高度な処理を実現可能にします。また、基盤となるインフラはローカル・クラウドのどちらにも対応し、既存の環境に合わせた最適な運用が可能です。例えば、特定のワークステーションでソフトウェアを実行する設定や、モデルの規模に応じたリソース配分の調整も柔軟に行えます。

このように、本プラットフォームはそれぞれのユーザー層に最適な環境を提供し、多様なニーズに対応する構成となっています。

運用を円滑に進めるためのアプリ管理については、カタログ機能をネイティブで搭載しており、ユーザーはカタログから必要なアプリを選択するだけで簡単に利用できます。選択したアプリは、視覚的に認識しやすい形で表示され、スムーズに活用できます。さらに、アプリの利用状況を記録するログ機能も標準搭載されているため、実際にどれだけ活用されているのか、ユーザーが使いこなせているのかを分析できます。「アプリは作ったものの、十分に活用されていない」「導入したものの効果が見えにくい」といった課題に対して、利用状況を可視化し、運用の改善に役立てることができます。こうした仕組みにより、日々の業務をより高度に、効率的に進めることが可能になります。

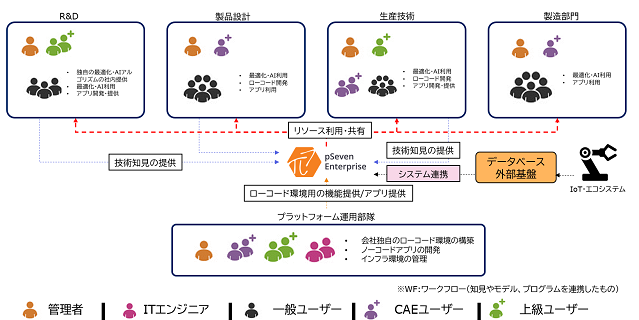

pSeven Enterpriseが提供する価値

pSeven Enterpriseが提供する価値として、基盤に必要な各種機能が挙げられます。具体的には、アカウント管理、アプリ管理機能、SAP機能、リソースマネジメント機能などが標準搭載されており、企業内の異なるユーザー層間のギャップを解消するアプローチを実現します。また、他のシステムとの協調も可能であり、REST APIを通じた連携により、外部システムとのシームレスなデータ共有が可能です。さらに、クラウドネイティブな設計のため、クラウド環境とオンプレミス環境の両方に対応できる柔軟な構成となっています。

コスト面においても優位性があります。スクラッチ開発と比較すると、ライセンス費用やインフラコストは発生しますが、必要な機能があらかじめネイティブで提供されているため、開発や運用にかかる時間やコストを大幅に削減できます。その結果、トータルで見た場合のコストパフォーマンスが非常に高い製品となっています。

まとめ

技術の観点では、pSeven Desktopがワンパッケージで、自動化やサロゲートモデル最適化の課題を解決します。これにより、複雑な最適化問題に対する効率的な解決策を提供し、専門的なスキルがなくても簡単に扱えるツールとなっています。一方で、運用の観点では、pSeven Enterpriseという基盤ソリューションが提供されており、組織横断での取り組みを支援します。これにより、日々の業務がより効率的に進められ、データの活用や情報の共有、管理が一元化されることで、業務全体の生産性向上が期待できます。

設計最適化と自動化を実現する革新的なエンタープライズ基盤 pSeven Enterprise

設計プロセスの自動化・最適化、モデル・ワークフローの統合と展開を目的としたエンタープライズ向けのデータ活用プラットフォームです。設計者やエンジニアが組織を横断し、複合領域の複雑な課題を解決するために、最適化技術、機械学習モデル・シミュレーションモデルの統合、ノーコードアプリの活用を支援します。