クラウドネイティブ導入事例|企業のアフタークラウドを支援するNebulaShift【イベントレポート後編】

- クラウドネイティブ

- DX

- NebulaShift

- ../../../article/2024/07/nebulashift2.html

2024年3月19日、SCSKでは企業のクラウドネイティブ化をテーマとして、セミナー『NebulaShiftでアフタークラウドを拓く。Cloud Experience Anywhere』を開催しました。当日はSCSKが考えるクラウドネイティブとは何か、企業が今後クラウドネイティブ化を進めていくうえで必要な課題や3つの柱、実際にSCSKが支援した企業様の事例などを紹介。またクラウドネイティブという新しいアーキテクチャをより加速させる、SCSKの次世代サービス“NebulaShift(ネビュラシフト)”について詳しく紹介しました。

セミナーの内容を前編(本記事)と後編にまとめ、ご参加いただけなかった方にもわかりやすく解説します。

【講演者・記事監修者】奥 浩史(おく ひろふみ)

SCSK株式会社 ITインフラ・ソフトウェア事業本部

技術第三課 課長

【経歴】

SCSKにおけるRedHatビジネス立上げやSysdigビジネス立上げを担当。現在クラウドネイティブ領域で活動中

※本記事は「企業のクラウドネイティブ化」をテーマに、SCSKが開催したセミナーをもとに執筆したものです。

目次

まずは改めて、クラウドネイティブの概要と、SCSKの考えるクラウドネイティブの価値について紹介します。

「クラウドネイティブ」とは、クラウド環境を最大限に活用するために、「最初からクラウド上で動作することを前提に」設計・開発されたシステムやアプリケーションを指すものです。

従来のシステムはオンプレミス環境で動作するように設計されていたため、クラウド環境に移行するとパフォーマンスや拡張性の面で問題が発生する可能性がありました。一方、クラウドネイティブなシステムは最初からクラウド環境で動作することを前提に設計・開発されているため、これらの問題が生じた場合も回避が可能になります。

またクラウドネイティブ(技術)について、2015 年に設立されたクラウドネイティブ推進のための非営利団体、CNCF(Cloud Native Computing Foundation)は、「クラウドネイティブ技術は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドなどの近代的でダイナミックな環境において、スケーラブルなアプリケーションを構築および実行するための能力を組織にもたらします。」と定義しています*。つまり、パブリッククラウド・プライベートクラウド・ハイブリッドクラウドといった、近代的でダイナミックな環境において増え続けるコンピューティングリソースを、適切に管理していく技術がクラウドネイティブ技術であるということになります。

クラウドネイティブには以下のようなさまざまなメリットがあり、アプリケーションの迅速な更新、高い可用性、コストの最適化などが期待できます。

一方でデメリットとしては、クラウドネイティブなシステムの開発・運用には、専門知識が必要(高度なスキルをもつエンジニアの確保が必須)という点が挙げられます。そしてこの点が、企業のクラウドネイティブ化における最大の難関といえるかもしれません。

ここからは、SCSKが考えるクラウドネイティブについて具体例をまじえて説明します。

SCSKでは、お客様のDX(デジタルトランスフォーメーション)をめぐる理想と現実のギャップを埋め、課題を解決する技術の一つがクラウドネイティブだと考えています。

DXとは、急速に発展するコンピュータの力を使って企業だけでなく官公庁、教育現場などさまざまな組織の在り方、活動を変えていこうという取り組みです。すでに国の先導のもと、「2025年の崖」への対策として多くの企業や組織で導入が進められていることはご存じの方も多いのではないでしょうか。

その一方、現場ではDXにおける以下のような「理想と現実のギャップ」が顕著な課題となっています。

【DXの理想と現実のギャップ(現場の悩み)】

コンピュータの能力がどんどん向上していく中、できること、やりたいこともどんどん増えていきます。今後、管理しなければいけないコンピューティングリソースはさらに増え続け、数年後には今の数倍の環境を運用管理する必要があるかもしれません。すると、それらを活用するための人間の能力が限界を迎えるおそれがあります。実際に現場では上記のように、すでに限界の直前まで来ていると言えるかもしれません。

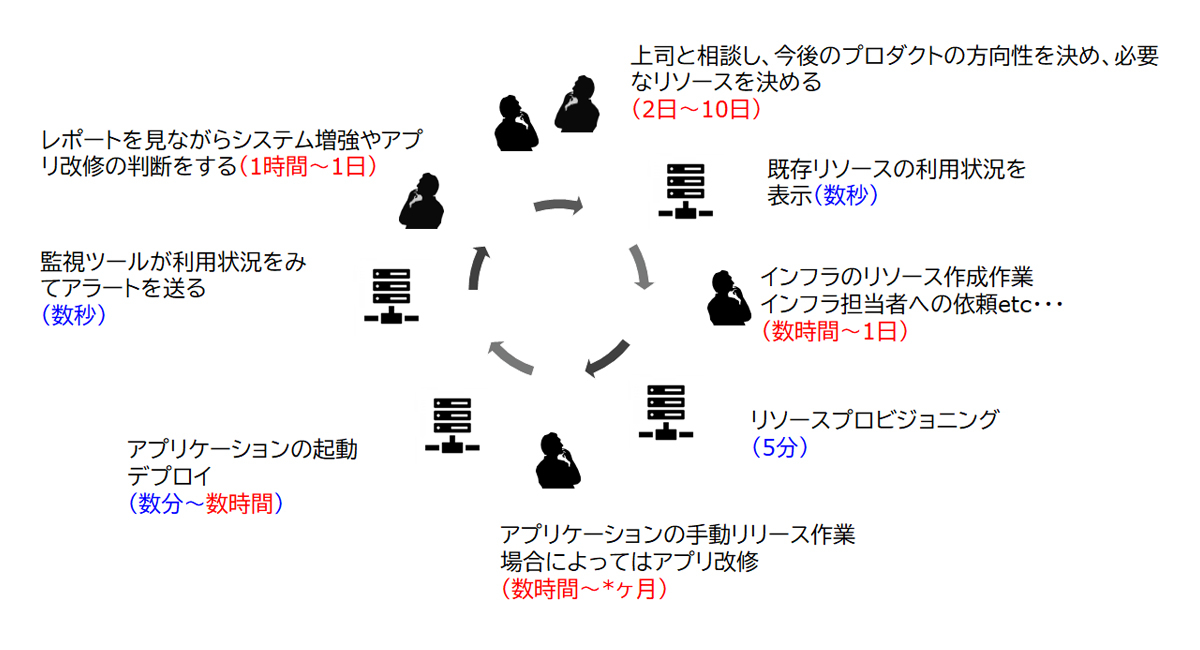

以下の画像は、企業において「利用状況を見たうえで、必要に応じてリソースを増強していく」やり方の例を示したものです。

【図1】利用状況を見たうえで、必要に応じてリソースを増強していくのにかかる時間(イメージ)

これを見ると、仕組みができているところ(青字)は数秒~長くても数分で完了するものがほとんどです。一方、人が介在するところ(赤字)では、数日~場合によっては数カ月かかっています。

業務の流れにおいて最も難しいのは、「人の判断を必要とする」部分です。しかし、ここは工夫次第で時間を短縮できる部分でもあります。例えば、判断スピードを上げるためにデータを活用していく(データをAPIで可視化する仕組みを取り入れ、判断のスピードを上げていくなどの)方法などが考えられます。

セミナー当日の会場と熱心に耳を傾ける来場者様。クラウドネイティブへの期待がうかがえる

他にも、図の流れにITを取り入れる改善案としては、例えば「インフラの担当者に相談する」箇所に、CI/CD=Continuous Integration(継続的インテグレーション)/ Continuous Delivery(継続的デリバリー)をとり入れてパイプラインを構築し、開発と運用をつなぐ(DevOps:デブオプス)手法があります。アプリケーションの仕組みとしても、マイクロサービスアーキテクチャ化して、そのサービスを活用するためにAPIで連携、再利用することでアプリケーションの改修スピードを上げていく流れにすることも可能です。

また画像下方にある「アプリケーションの起動デプロイ」は、クラウドネイティブの中核の技術といえるものです。アプリケーションデプロイにかかる時間を、コンテナアーキテクチャを採用することで俊敏性を上げたり、ダウンした時の復旧速度を高めたりするのです。このような仕組みを作り、全体的な速度を速めていく技術こそがクラウドネイティブであると考えています。

クラウドネイティブの価値について、もう少し詳しく解説します。

クラウドの仕組みの中には、オンデマンド・セルフサービスを実現するための仕組みがすでにあります。すなわち、APIが用意されていて、それを使っていく。APIがあるということは、コンピュータがAPIで取得して、それをまた何かに連携するという、コンピュータでコンピュータを動かすのに適した仕組みが存在する、ということになります。

すべてのクラウドネイティブ技術は、先ほどの図における「業務の流れが途中で止まってしまう課題」を解決するための存在であると考えられます。必要な条件はコンピュータがコンピュータを、つまりAPIを操作可能であるかどうかということであって、これを満たすのであればクラウドの種類は問いません。自社で所有する形態(プライベートクラウド)であってもかまいません。

この考え方で、クラウドネイティブ技術の価値が理解しやすくなるのではないでしょうか。

SCSKでは、これらの課題を解決する技術の一つがクラウドネイティブだと考え、企業のクラウドネイティブ化を進めるサービスとして「NebulaShift(ネビュラシフト)」の提供を開始しました。

ここからは「NebulaShift(ネビュラシフト)」について具体的な紹介をしていきます。

「NebulaShift(ネビュラシフト)」は、アジャイル開発の定着やアプリケーションのモダナイズなど、お客様のクラウドネイティブ化を実現するサービスの総称になります。

ネーミングの意図としては、クラウドという雲のさらに上にあることをイメージし、ネビュラ、すなわち「星雲」を採用しました。また星雲に属する星々を、マイクロサービス化されたクラウドネイティブアプリケーション群に見立てています。そして、クラウドからネビュラへ「シフト」するサービスとして、「NebulaShift」と名付けました。

NebulaShiftブランドで提供する主なサービスは3点あります。

1つ目は、お客様のアジャイル開発への取り組みを成功に導くための教育や、伴走型技術支援サービス。

2つ目は、既存のアプリケーションをモダンな環境へシフトする、モダナイズの支援サービス。

3つ目は、コンテナ基盤からミドルウェア領域までをカバーする、インフラ環境のフルマネージドサービス、となります。

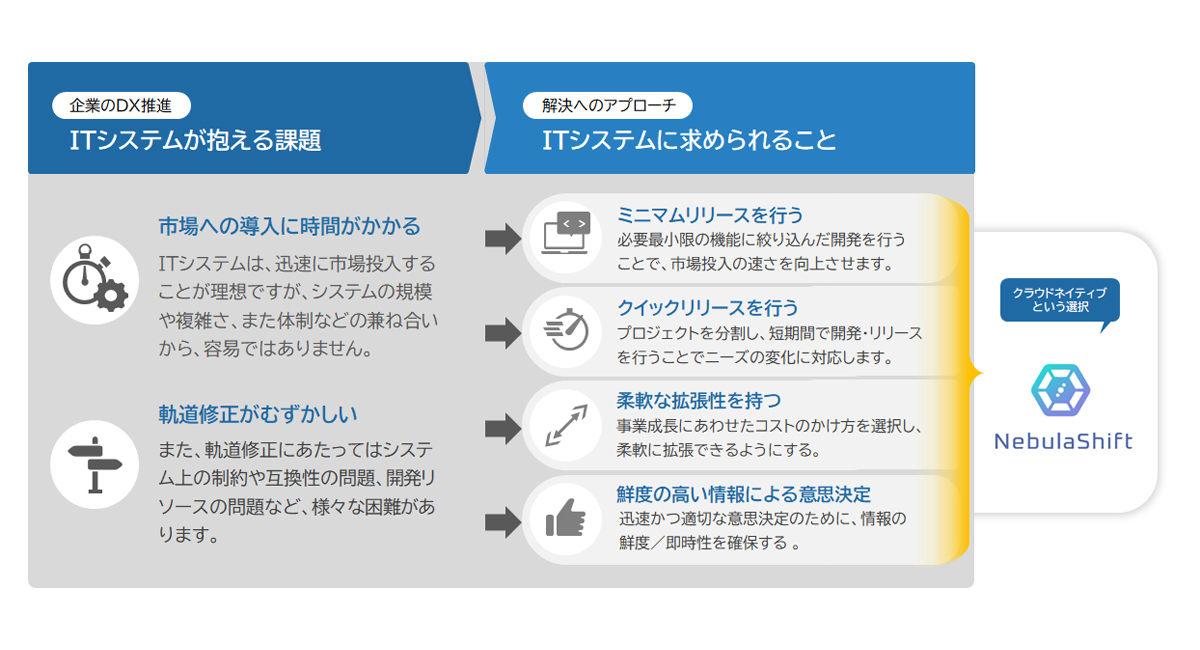

ご存じのとおり、DX推進は企業にとってビジネス成功のための重要な要素の一つです。しかし、DX推進には「素早く市場にサービスを投入し、フィードバックを得て、事業やサービスの内容を迅速に軌道修正していく」必要があり、日本企業における課題となっています。その課題を解決するために、ITシステムには次の点が求められていると考えます。

【図2】企業のDX推進でITシステムが抱える課題と求められていること

まず、迅速に市場へ投入するために、「できるだけ作りこまない開発をする」こと。これは、変化に迅速に対応するために「小さく作り(ミニマムリリース)、素早く提供できるようにする(クイックリリース)」ことを指します。

そして、「事業成長にあわせたコストのかけ方を選択し、柔軟に拡張できるようにする」こと。

最後に、「鮮度の高い(即時性のある)情報による意思決定ができる」こと。

講演者近影。説明に熱意がこもる

これらを実現する手段として、「クラウドネイティブな考え方を元にしたITシステム」という選択肢を体現するNebulaShiftというブランドを立ち上げました。

以下は、ネビュラシフトが提供するサービスの全体像を示しています。

左側が提案領域、右側がツールです。お客様と推進するビジネス共創、伴走支援をSCSKが実施するほか、Red Hat社との協業により、「Red Hat Open Innovation Labs」を活用したアジャイルコーチの強化と拡充を図っています。

ここで、「アジャイル」と「クラウドネイティブ」との関連について少し解説します。

実は、クラウドネイティブ≒アジャイルというわけではありません。事実、クラウドネイティブを取り入れていなくても、お客様の中にはアジャイルのサイクルをうまく回されている方もいらっしゃいます。一方で両方を揃えていても、DX推進がなかなかうまくいかないという方もいます。決してクラウドネイティブとアジャイルはイコールではありません。

しかし、先ほどの図のサイクルをうまく回して軌道修正していくこと、顧客からのフィードバックを得てさらに的確にタスクを回していくことを考えた際、ウォーターフォールではなくアジャイルという開発の手法、思想はより効果的であり、そのためのアプリケーション基盤としてクラウドネイティブは非常に相性が良いと考えられます。そのため、ネビュラシフトのひとつの柱としてアジャイルを掲げています。

SCSKの最大の強みであるアプリケーション開発領域では、SCSKの開発標準プラットフォームである「SCred+(エスクレドプラス)」を用いることで、標準化された開発プロセスによる品質向上と効率化を実現します。

ただ、必ずしもSCred+というSCSK固有の開発標準に縛られることなく、柔軟に考えた中のひとつの選択肢、パーツとお考えください。

また、アプリケーション実行基盤となるミドルウェア領域では、SCSKは国内初の「Red Hat Jboss プレミア・ビジネス・パートナー」として、お客様のシステムマイグレーションや、アプリケーションのモダナイズなどを支援するサービスを提供しています。

クラウド、さらにコンテナ基盤およびハードウェアプラットフォームの領域では、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(以下、HPE)様との強いパートナーシップをもとに、GreenLakeをベースにハードウェアからミドルウェアまでを月額料金で提供するようなスキームをもって、フルマネージドサービスまで対応していくというものになっています。

またコンテナ基盤特有のセキュリティリスクに備え、SCSKが国内でいち早く取り組んできた「Sysdig」などのツールを利用できる点も、SCSKの強みです。これらが「NebulaShift」で提供するサービススタックになります。

本記事では、SCSKが考えるクラウドネイティブの定義と、企業のクラウドネイティブ化がDX推進にどう役立つのか、実現に向けた課題とそれに対してNebulaShiftが提供するサービスの概要を紹介しました。

後編では、クラウドネイティブを進める上で重要な3つの要素に沿って、具体的なお客様の課題とNebulaShiftの活用事例を詳しくお伝えします。クラウド運用やアジャイル開発に関して気になることやお悩みのある方はぜひ合わせてご覧ください。