ランサムウェアは何が危ないの?特徴から手口、被害、対策までをまとめて解説

- ランサムウェア

- マルウェア対策

- エンドポイント

- ../../../article/2023/02/ransomware.html

ランサムウェア(Ransomware)とは、「身代金」を意味する「Ransom(ランサム)」と「Software(ソフトウェア)」を組み合わせた造語。マルウェアの一種で、被害者のコンピュータシステムやデータを暗号化し利用できなくしたうえで、その解除の見返りに「身代金」を要求する。世界規模で感染による被害を引き起こした例がたびたびあり、巨大企業や組織が活動を停止せざるを得なくなったケースもある。もともとは無差別攻撃が主だったが、近年ではより効率的に身代金を得るため、組織をターゲットとした標的型攻撃にシフトしているものもある。

なおランサムウェアに暗号化されたファイルの復号は極めて困難であり、仮に身代金を支払っても復号される保証はない。さらに、窃取された情報は攻撃者の手元に残るため継続的に恐喝される懸念がある。そのため日常的なセキュリティ対策を適切に行うほか、感染時の行動手順策定、感染後の情報共有と再感染防止策の導入などが求められる。

ランサムウェアとは(Ransomware)とは、「身代金“Ransom”」と「ソフトウェア“Software”」を組み合わせた造語で、マルウェアの一種を指します。ランサムウェアに感染すると、データやファイルを暗号化、またはコンピュータシステムをロックされます。攻撃者は感染者に対し、暗号化や画面ロックされた状態を解除する見返りとして身代金を請求することからこの名称がつけられています。

もともとランサムウェアは無差別攻撃が主でしたが、近年ではより効率的に身代金を得るため、組織をターゲットとした標的型攻撃にシフトしている傾向があります。

ランサムウェアに暗号化されたデータやファイルの復号は極めて困難であり、仮に身代金を支払っても復号される保証はありません。さらに、窃取された情報は攻撃者の手元に残るため、継続的に恐喝される懸念があります。

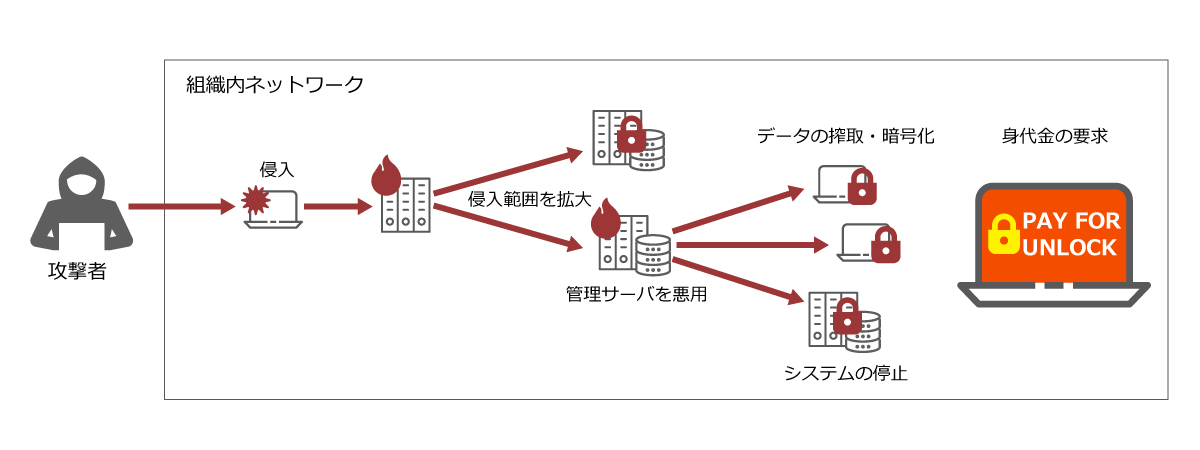

【図1】ランサムウェアの攻撃プロセスの一例

ランサムウェアの被害から企業や組織を守るには、以下のように日常的なセキュリティ対策を適切に行うことが大切です。

セキュリティ製品を導入し、被害を防ぎます。ゼロトラストの視点に立ち、単一の対策だけではなく、複数の方法を併用することが重要です。

(例)

マルウェア全般に共通する対策と同じく、ランサムウェア対策においても従業員に対する情報セキュリティへ教育の継続が挙げられます。

(例)

ランサムウェアをはじめマルウェアはWindowsやVPN機器の脆弱性を狙い侵入します。OSやセキュリティソフト、アプリケーション、セキュリティ機器などは定期的にアップデートを行い、常に最新の状態にしておく必要があります。

従来のランサムウェア対策として代表的な方法です。バックアップデータがあることで、データが窃取されても復旧がある程度可能になり、事業が完全にストップすることは避けられる可能性があります。同一ネットワークやサーバー内に保管していると意味がないため、情報資産管理を統括的に検討する必要があります。

なお現在、ランサムウェア攻撃による身代金請求の手口は「データの暗号化と窃取」だけではなく、「そのデータを公開・暴露する(二重脅迫)」「事業やサービスを妨害する(三重脅迫)」「窃取したデータを使って顧客等に連絡し被害を与える(四重脅迫)」と多重脅迫が主となっており、悪質性が増しています。そのため、仮にデータのバックアップがあったとしても被害の全てを防ぐことは難しくなっています。

このほか、感染時の行動手順策定、感染後の情報共有と再感染防止策の導入などが求められます。

(参考資料)

警察庁:ランサムウェア被害防止対策

政府広報オンライン:ランサムウェア、あなたの会社も標的に?被害を防ぐためにやるべきこと