PSIRTとは

PSIRTとは“Product Security Incident Response Team”の略語。主に自社が提供する情報システムやIoT機器等の製品、サービスのセキュリティレベル向上やインシデント対処を目的とする専門の組織・体制を指す。

PSIRTとは|概要

PSIRT(Product Security Incident Response Team)は、自社が製造または販売している製品・サービスを対象に、セキュリティレベル向上やセキュリティインシデントに対応するための専門組織、体制を指します。主にソフトウェア、ハードウェア、サービスなどを開発・提供する企業が設置し、製品のセキュリティ問題を取り扱います。

PSIRTは製品のセキュリティを維持し、顧客からの信頼を保つために重要な役割を果たしています。具体的には製品特性に合わせたセキュリティ(脆弱性)情報の収集と問題点の分析、インシデント対応方針の検討・立案、実際に起こった問題点の分析結果をふまえた製品やサービスの改修、改修した製品・サービスの公開と関連する各方面への対応などを行います。

またPSIRTは、これらの製品やサービスと関わる多くのステークホルダーとの連携を行い、製品やサービスの特性に合わせて対応することが求められます。製品やサービスの開発には他のメーカーやソフトウェア開発企業、時には公的な研究機関などさまざまな組織と協力していることが多く、問題があった場合は速やかに関連する各方面との連携が必要になります。

PSIRTが必要とされる理由

PSIRTが近年、注目され必要とされるようになった理由として、製品そのものがインターネットに接続するIoT機器などの発展と普及があります。製造業やサービス業だけでなく多種多様な分野・業界でIoT機器は導入されており社会基盤の安定を支えていますが、これらIoT機器の脆弱性を狙うサイバー攻撃の問題も拡大傾向にあります。

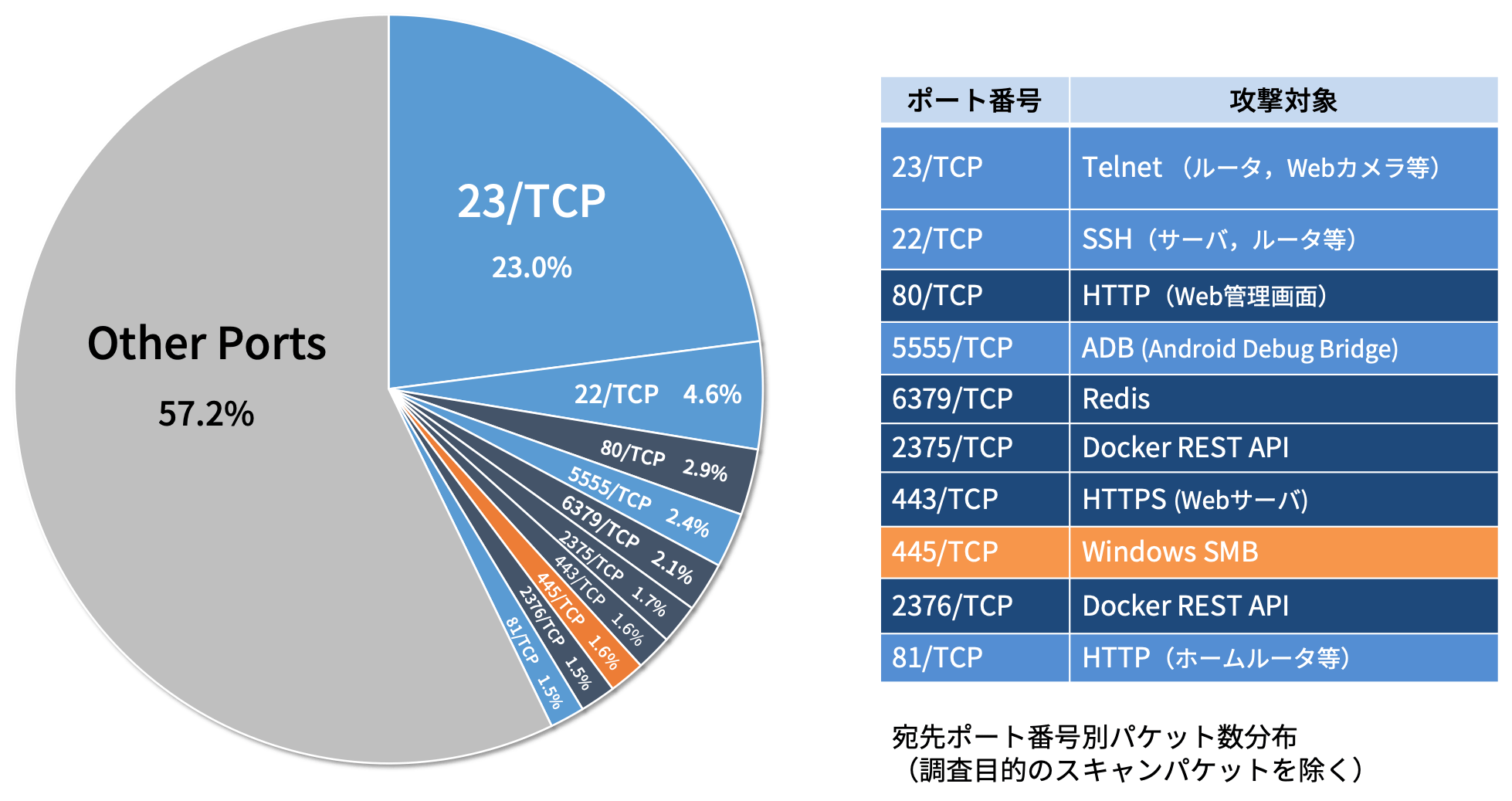

NICTの2022年調査結果によると、全サイバー攻撃関連通信のうち、IoT機器に関連したものが約30%以上あることがわかります(下図の水色部分に加え、グレー(Other Ports)の中にもIoT機器を狙ったパケットが多数含まれる)。このような状況からも、製品やサービスに起こりえるセキュリティインシデントを未然に防ぐため、PSIRTの活動は非常に重要です。

なお、近年では製品やサービスにおけるセキュリティ向上のため、企画・設計・開発段階からセキュリティ対策を行うセキュリティ・バイ・デザインの考えのもと、脆弱性を残さず安全性の高い開発プロセスの概念も広まっています。

(参考)デジタル庁:「政府情報システムにおけるセキュリティ・バイ・デザインガイドライン」

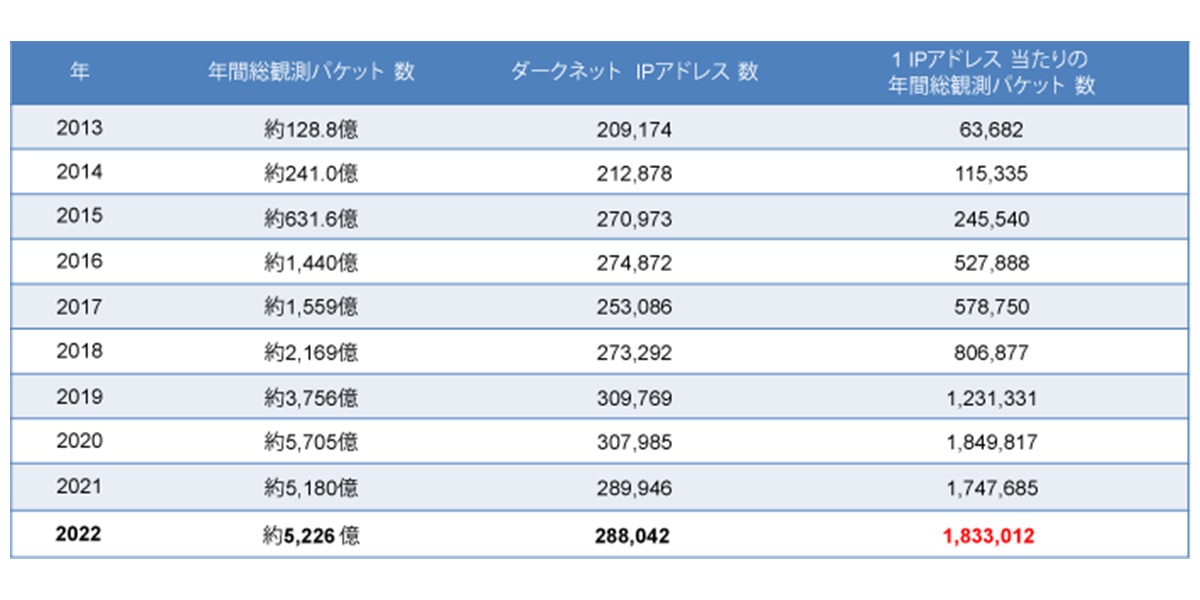

具体的なセキュリティへの脅威については以下の資料(NICTERのダークネット観測網が2022年に観測したサイバー攻撃関連通信のパケット数を示したもの)で、その数の多さがうかがえます。

【表1】NICTERダークネット観測統計(過去10年間)

表の数値の内訳を円グラフで図示したものが以下になります。

【図・表1】1IPアドレス当たりの年間総観測パケット数(過去10年間)

/ 宛先ポート番号別パケット数分布(調査目的のスキャンパケットを除く)

※円グラフの水色の部分がIoT機器に関連したサイバー攻撃関連通信

※2位の22/TCPには一般的なサーバ(認証サーバなど)へのスキャンパケットも含まれる

※その他のポート番号(Other Ports)の中にはIoT機器を狙ったパケットが多数含まれる

(出典)NICT情報通信機構:NICTER観測レポート2022の公開

PSIRTとCSIRTの役割の違い

CSIRTとは、企業・組織へのサイバー攻撃による不正アクセスや機密情報の流出などセキュリティインシデントの対応を目的として構築・導入される組織です。

一方、PSIRTは企業・組織が外部に提供している製品やサービスにおいて、セキュリティ対策や外部攻撃からの保護を目的にしている点が大きな違いです。PSIRTの主な役割は、新たに発見された製品のセキュリティ脆弱性の調査、それに対する修正策の開発、そして対策の適用を製品に関わる各方面に向けたサポートとなります。また、顧客やビジネスパートナーをはじめとする製品のステークホルダー(研究者や公的機関なども含む)からの脆弱性報告の受け入れや、これらの関係者への情報提供も行います。実際に連携し情報共有を行う外部の組織や関係者は、その性質上、PSIRTのほうがCSIRTよりも広範囲にわたります。

全ての記事

全ての記事 トレンド

トレンド セキュリティ

セキュリティ 業務効率化

業務効率化 生産性向上

生産性向上 コスト削減

コスト削減