人とくるまのテクノロジー展 2025レポート~AIエージェントと量子コンピューティングによるモビリティの未来~

- イベントレポート

- モノづくり

- AIエージェント

- ../../../article/2025/06/aee2025.html

量子の未来はすぐそこにある。

「量子コンピュータはまだ研究段階で、ビジネスには関係ない」。そう思っている方にこそ、ぜひ知っていただきたいのが「Q2B 2025 Tokyo」です。2025年5月、東京にて開催されたこのイベントには、世界中から600名以上の来場者と75名を超える登壇者が集結。量子コンピューティングの最新技術、ユースケース、政策、教育、人材育成まで、さまざまな視点からから議論が交わされました。

本レポートでは、Q2B 2025 Tokyoの全体像とともに、主催者であるQuemixの取り組み、世界と日本の戦略、そして実際のユースケースを通じて、量子コンピューティングの現在地と未来を解説し、「自分たちのビジネスにどう関わるのか」を考えるヒントをお届けします。

【この記事を書いた人】ITPNAVI編集部 加藤優子

ITPNAVI編集部の加藤です!

連載「カトウタイムズ」でさまざまなIT関連の最新情報を、

SCSK社員である私の視点で皆様にお届けしています。

目次

「Q2B(Quantum to Business)」とは、量子コンピューティングのビジネス応用に特化した国際カンファレンスです。アメリカのシリコンバレーが発祥であるこのイベントは、現在では東京とパリを加えた3都市で開催され、量子技術の社会実装を加速するグローバルなハブとして注目を集めています。

今年の東京会場は、「Q2B 2025 Tokyo」として、5月15日(木)〜16日(金)の2日間にわたって開催されました。量子コンピュータ、量子通信、量子センシング、量子AI、量子セキュリティといった6つのテーマで構成され、基調講演、パネルディスカッション、ケーススタディ、展示ブースなどを通じて、研究者・企業・政府関係者・投資家が活発に交流しました。

中でも注目すべきは、SCSKと業務提携をしているQuemix(※)がQ2B 2025 Tokyoの共同主催者およびプラチナスポンサーとしてイベント全体の企画・運営に深く関与していた点です。本イベントを通して、Quemixは日本における量子ビジネスのエコシステム形成を牽引する立場として、国内外の量子ベンダーやユーザー企業をつなぐ役割を果たしました。

ここからは、本イベントの発表内容をもとに、注目すべきトピックスをまとめてご紹介します。

※Quemixおよび、Quemixの量子コンピューティングにおける取り組みについては、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

人とくるまのテクノロジー展 2025レポート~AIエージェントと量子コンピューティングによるモビリティの未来~|SCSK IT Platform Navigator

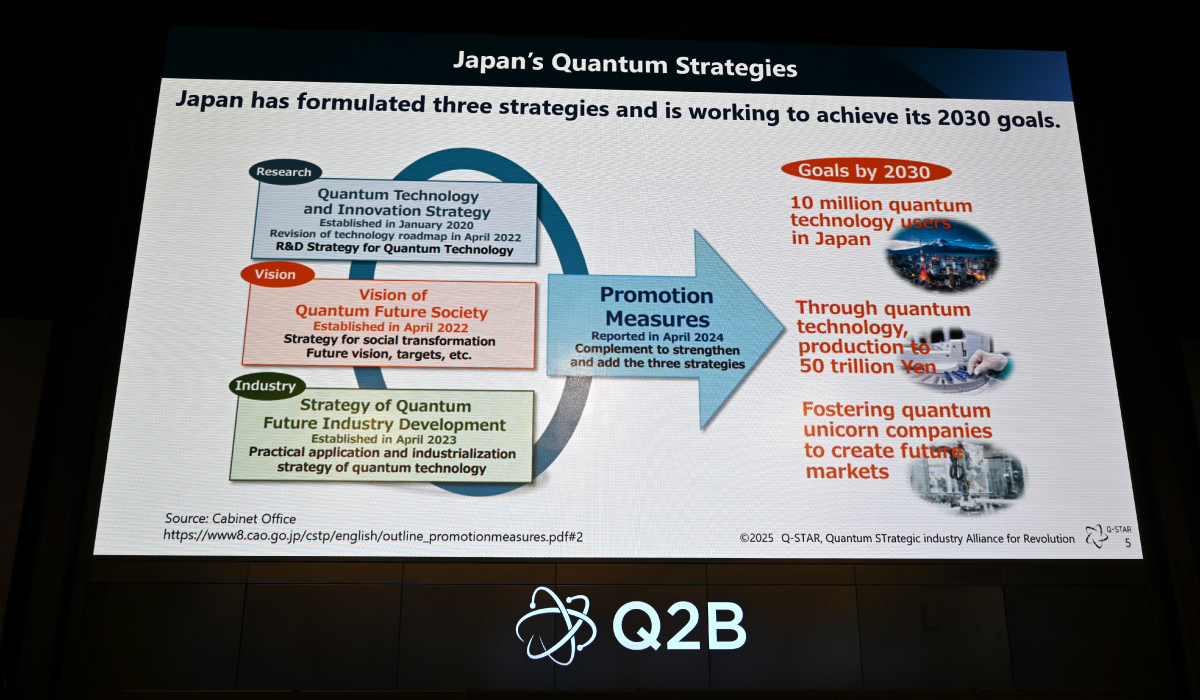

はじめに、Q-STAR(後述)や自民党の各講演者による発表などから、世界の量子コンピューティングに対する動きと、量子コンピューティングを国の成長戦略と位置づける日本の取り組み状況についてご紹介します。

量子技術の開発競争は、アメリカや中国、EUを中心に激化しています。

アメリカは2018年に制定した「国家量子イニシアティブ法」に基づき、基礎研究の支援や教育・人材育成を推進。産学官連携で量子技術の開発を進めています。また中国では、中国科学院量子情報・量子物理研究センターといった国家研究所を設立し、量子機密通信や量子センシングで先行しています。そして、EUは2024年に「量子技術に関する欧州宣言」を発表。ドイツやフランスをはじめとする26か国が協力して研究開発を推進し、欧州を世界の「Quantum Valley(クオンタムバレー)」にすることを目指しています。

(出典)量子未来社会ビジョン(概要)

一方、日本は「量子未来社会ビジョン」を掲げ、2030年までに国内で1,000万人の量子技術ユーザーまで増やすことを目標に掲げています。具体的には、1,000万人が「意識せず」量子コンピュータを使っている状態を指し、量子コンピュータが日常生活の裏側で動いている、そんな身近な存在になることを目指しています。この数字は、インターネットが一気に普及した際のユーザー数を参考にしたもので、量子技術を社会インフラとして定着させるためのマイルストーンとして位置づけられています。

「量子コンピュータを多くの人が使うなんて、まだまだ先の話では?」と驚いた方も多いのではないでしょうか。確かに、量子コンピューティングは非常に複雑な技術です。下記のようなレイヤー構造で成り立っており、多層的な要素を組み合わせなければなりません。

量子コンピュータのアーキテクチャ

| レイヤー | 名称 | 必要な技術 |

|---|---|---|

| L7 | アプリケーション層 | UI(物流、グリーンエネルギー、MI、金融、計算科学) |

| L6 | アルゴリズム層 | 計算アルゴリズム(最適化、素因数分解 など) |

| L5 | SDK・プログラミング層 | アルゴリズムやアプリケーションを記述可能なSDK |

| L4 | 量子コンパイル・中間表現層 | 高⾔語プログラムから量⼦ゲート操作の命令セット(量子アセンブリ言語)にコンパイル |

| L3 | 量子論理・ゲート層 | 量子ゲートといった演算命令を実行 |

| L2 | 量子制御・計測層 | 量子ビットを正確に制御・操作・計測 |

| L1 | 量子デバイス層 |

しかし、技術は着実に進化しています。実は国内だけで見ても、各レイヤーにおける研究開発競争が加速しており、社会実装に向かって急速に発展しているのです。例えば量子デバイス層では、そのパーツ(部素材)に日本の精巧な技術が採用されています。各国で開発が進んでいる中、日本はすでに優位性を発揮しています。

その結果、2027~2028年頃には、これまでの「NISQ(※1)」の時代から完全な「FTQC(※2)」の時代への移行期となる「Early FTQC」時代に突入する、つまり量子コンピュータの実用化が可能になると予測されています。今後さらに開発が加速すれば、1,000万人ユーザー構想もかなり現実味を帯びてきますね。

※1 NISQ:Noisy Intermediate-Scale Quantumの略。ノイズが多くエラー訂正が機能しない量子コンピュータ

※2 FTQC:Fault-Tolerant Quantum Computingの略。いわゆる誤り耐性量子コンピュータとして、ノイズやエラーの影響を大幅に低減し、長時間の複雑な計算を安定して実行できる

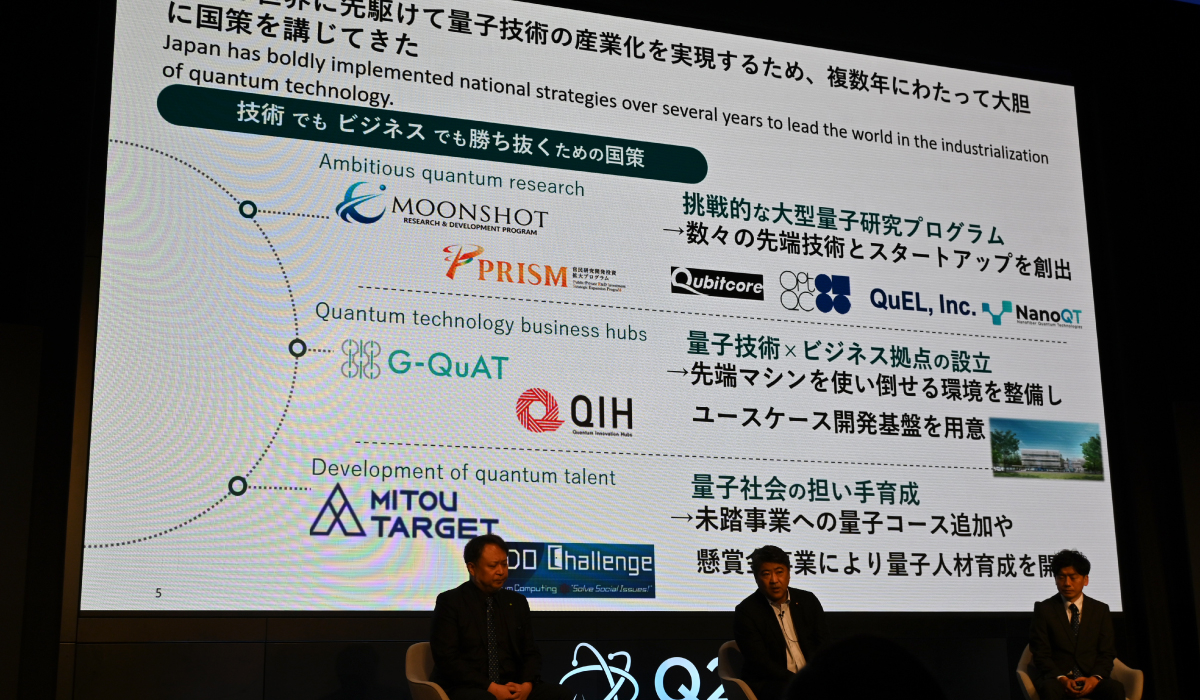

こうした目標に向けて、日本政府は2025年度予算で量子関連に約635億円を計上し、5年間で6,000億円規模の投資を目指すと発表しました。さらに、以下のような研究拠点やエコシステムが整備され、研究開発を後押ししています。本イベントでも経済産業省やそれぞれの団体の代表者が講演を行っていました。

国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)の量子技術に特化した研究拠点。量子コンピュータと古典コンピュータの融合計算技術の社会実装を目指しており、量子・AI・HPCを統合したクラウド環境「ABCI-Q」をスタートアップや中小企業にも開放してさまざまなユースケースを創出しています。

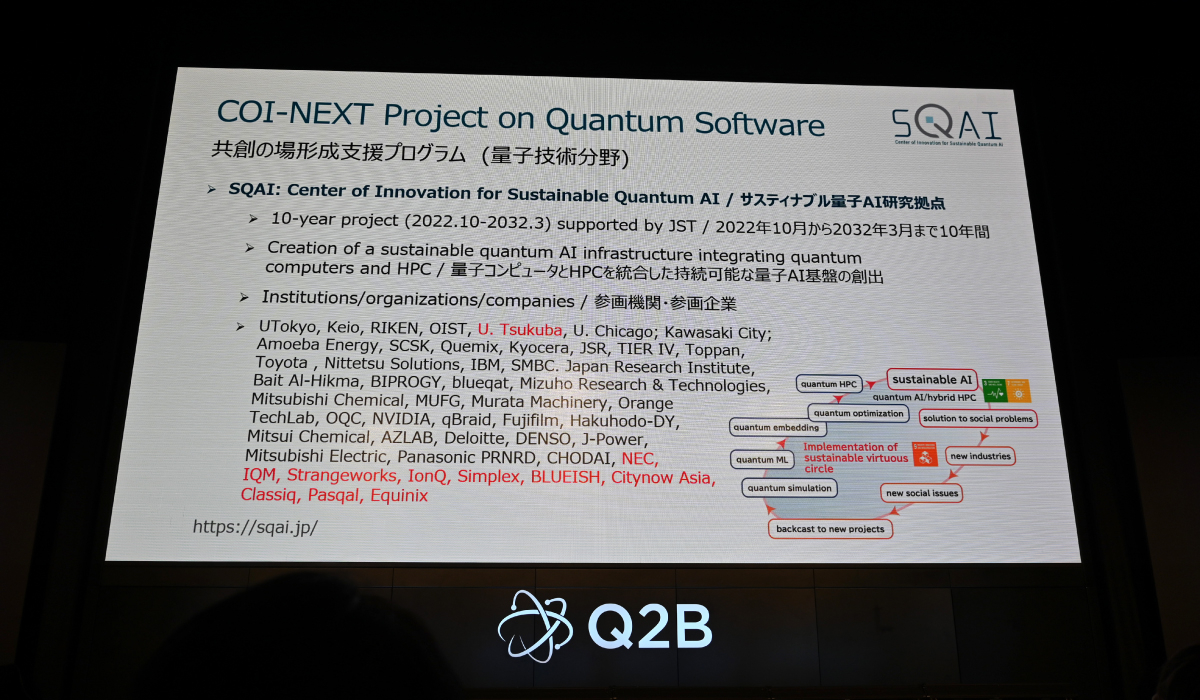

東京大学を中心とした量子AI技術の社会実装を進める研究拠点。産官学が一体となっており、SCSKも参画しています。量子機械学習・量子シミュレーション・量子埋め込みなどの5つの研究課題に取り組んでおり、個別セッションでも各領域の最新成果が発表されていました。

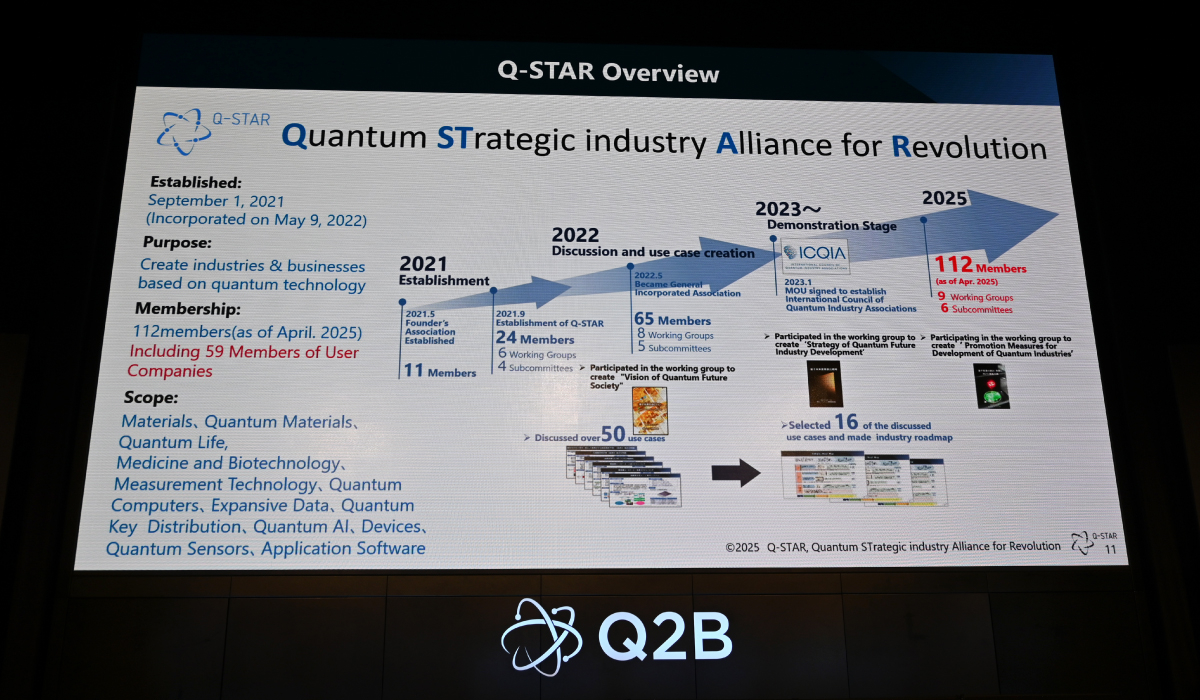

量子技術を活用した新しい産業の創出と、量子エコシステムの構築を目的とした協議会。参加企業114社(同じくSCSKも参画)のうち約半数をユーザー企業が占め、多くのユースケースを創出しています。それらを通して標準化と人材育成を推進し、グローバル標準を主導することで、日本の国際的なリーダーシップの強化を目指しています。

これらの取り組みに共通するのは、量子は研究対象ではなく、「事業化・社会実装の入り口に立っている技術である」という点です。各社の講演では、技術の実用化だけでなく、どのように社会課題に適用できるか、(レイヤーをまたいで)どう連携すべきかといった実務的な観点からも発表がありました。

こうして整いつつある国内の制度・予算・実証環境・人材育成のすべてが、「1,000万人ユーザー時代」へと向かう日本の本気度を物語っています。

Q2B 2025 Tokyoでは、さまざまな企業が量子コンピューティングの実証事例を発表しました。ここではその一部をご紹介します。

これまでのHPCをベースとした機械学習では膨大な計算時間がかかるとされる、ルートの最適化問題です。とある物流企業では量子コンピューティングによって、配送時刻やエリア、ドライバーの労働条件などの膨大な組み合わせから最適な配送計画を自動で立案。ベテラン社員が数時間かけていた配送計画業務を1/10程度まで短縮することに成功しています。

工場の実データを基に、アイテム・人員・エリア・レイアウト要素を考慮した約9,000変数に及ぶ大規模最適化を実施。ピッキングの作業時間を平均15%短縮できただけでなく、現場のノウハウの形式知化・属人化解消にも繋がりました。

複数車種にまたがる部品設計に量子コンピューティングを適用。具体的には、車体の軽量化および共通部品数の最大化によるコスト削減と部品点数削減を目的に最適化を実施しました。最適化にあたって従来は30,000回の試行回数(計算数)が必要だったものが、1,000回にまで削減できました。同時に、目的としていた共通部品の最大化と軽量化の両立にも成功しました。

Q2B 2025 Tokyoの共同主催者として注目されるQuemixの発表です。同社は量子化学計算、CAE計算、量子機械学習の3つの分野での実証結果を報告。いずれのケースもHPCとのハイブリッド構成で、まずはHPCでも問題なく計算できる部分を処理した後に、計算が大変な部分のみを抽出して量子コンピュータで計算することで、量子コンピュータのメリットを最大化できます。

例えば量子機械学習の分野では、AIの処理負荷が最も高い特徴量抽出を量子コンピュータで置き換えることで、従来のHPCのみと比較し、消費電力の削減に加え、計算速度と精度を向上させることに成功したという事例が発表されました。

Quemixの量子コンピューティングにおける取り組みについては、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

人とくるまのテクノロジー展 2025レポート~AIエージェントと量子コンピューティングによるモビリティの未来~|SCSK IT Platform Navigator

Q2B 2025 Tokyoを通じて見えてきたのは、量子コンピューティングが「いつか来る未来」ではなく、「すでに活用され始めている技術」であるという事実です。

Q2B 2025 Tokyoの会場で繰り返されたキーワードの一つが、「量子を“当たり前”の技術にする」という意志でした。その実現には、技術だけではなく、ユースケースの発掘と人材の育成、業界横断的な連携(エコシステム)が不可欠です。SCSKはその中で、量子技術をビジネスに接続するインテグレーターとしての役割を担うべく、Quemixと協業しながら技術力向上とサービス構築を進めています。未来に向けたパートナーシップの構築、新たなアプリケーションの提案、そして顧客とともに課題に向き合い、価値を共創していく。それが、SCSKが描く量子時代のビジョンです。

量子コンピューティングのビジネス活用に関するご質問・ご要望がある方はぜひSCSKにお問い合わせください!