工場の「デジタルツイン」で働き方を変える。トヨタ自動車が目指す魅力的な職場づくり

- 導入事例

- メタバース

- デジタルツイン

- ../../../article/2024/02/tmc_omniverse.html

脱炭素に向けた取り組みが世界的に本格化しています。あらゆる企業が避けては通れないテーマとはいえ、中小企業ではなかなか取り組みが進んでいません。一方でGHG(Greenhouse Gas:温室効果ガス)排出量算定の国際基準となっているGHGプロトコル(※1)は、金融機関に対して自社のGHG排出量に加え、投融資先のGHG排出量の算定・開示をも求めており、金融機関が担う役割と責任は非常に大きくなっています。

そうした中、地域に根差した金融機関である株式会社あいちフィナンシャルグループ(以下、あいちFG)は、炭素会計統合プラットフォームである「Persefoni(パーセフォニ)」を活用した、投融資先の脱炭素支援をスタートさせました。その背景や企業を取り巻く現状、課題をどう解消していくのかなどについて、あいちFG傘下のあいち銀行でサステナビリティの取り組みを企画・推進する河村昭宏氏と、顧客の課題に対するビジネスマッチングを進める鈴木真由美氏、SCSKの担当者に詳しく伺いました。

(株式会社あいちフィナンシャルグループ傘下の株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行は2025年1月1日付で合併し、行名を「あいち銀行」に変更)

※1 GHGプロトコル:温室効果ガス排出量を測定・管理するため、包括的な世界標準フレームワークを開発している国際イニシアチブ。

目次

株式会社あいち銀行 総合企画部 経営企画グループ 調査役 河村 昭宏 氏 |

株式会社あいち銀行 ソリューション営業部 ソリューション営業グループ 調査役 鈴木 真由美 氏 |

SCSK株式会社 プロダクト・サービス事業グループ ITインフラ・ソフトウェア事業本部 エンタープライズ営業部 第一課 矢部 圭一 |

―― 脱炭素の動きが加速する中、中小企業にも取り組みが求められていますが、金融機関としてどのような支援をされていますか?

河村氏当行は「コンサルティング・ソリューション型ビジネスモデル」の確立を目指しており、特に地域の中小企業の皆様が抱えているさまざまな経営課題に対して仮説を立て、ソリューションを提案し、解決まで支援する取り組みに力を入れています。資金調達はもちろん、人材確保やデジタル・DX化、業務効率化、事業承継など幅広い課題の解決を支援していますが、近年、これらに加えてカーボンニュートラルやサステナビリティ経営に向けた取り組みニーズも高まっています。

鈴木氏私が所属しているソリューション営業部では、お客様のさまざまな課題を解決するために、お客様のニーズに合った商品やサービスを提供できる企業と提携し、具体的な解決策をご提案する「ビジネスマッチング」に注力しています。金融機関だけでは対応が難しいことでも、提携先の力を借りて支援しており、カーボンニュートラルやサステナビリティの課題解決に関しても、提携先の商品やサービスを活用したソリューション提案を積極的に取り組んでいます。

―― 「中小企業では脱炭素の取り組みがあまり進んでいない」と聞きますが、実際いかがでしょうか?

鈴木氏常に人材が不足していることが原因の1つだと思いますが、人材不足と言ってもさまざまな要因が絡まっており、企業ごとに事情が異なります。また、サステナビリティの取り組みを進めたいと思っているお取引先企業でも、社内に専門で担当できる人材を捻出できないケースや、売上向上や経費削減などが優先され、専門的な分野に人材を割くことができない企業が多いと感じています。

河村氏あいちFGは愛知県を営業基盤としていることもあり、自動車メーカーのサプライヤーであるお取引先企業が多い特徴があります。一次・二次サプライヤーが既に脱炭素の取り組みを公表している一方、それ以降のサプライヤーの中には何をすればよいのか分からず、戸惑っている企業も少なくありません。しかし、サプライチェーンでの脱炭素の取り組みは確実に広まっており、我々のお取引先企業も早急に自社のGHG排出量把握に取り組まなくてはならない段階と認識しています。

SCSK 矢部ここ数年で脱炭素の取り組み状況が大きく変わり、統合報告書や有価証券報告書で情報開示する企業もかなり増えました。第一地銀様、上場の第二地銀様における投融資先のGHG排出量開示(統合報告書上)は、2023年度は半数に届かない状況でしたが、2024年度は7~8割程度に増えています。今後は、金融機関が後押しする形で脱炭素への取り組みが進むのではないでしょうか。

【図】サプライチェーン GHG排出量とスコープの考え方

(参考)脱炭素とは?企業に求められる対応・メリットをご紹介|SCSK

―― 金融機関としては、やはりスコープ3が1番の課題になるのでしょうか?

河村氏当行では2019年以降、サステナビリティへの取り組みを進めてきました。既に、スコープ1,2についてはCO2フリー電力(発電時にCO2を排出しない電力)の導入やEV・HV車への切り替え、店舗の省エネ対策などを行っています。その一方で、金融機関においてGHG排出量の大部分は、投融資先のGHG排出量(ファイナンスド・エミッション)であり、いかにしてお取引先企業のGHG排出量を削減するのかが重要なミッションと捉えています。

鈴木氏GHG排出量削減で重要なことは現状の可視化、「見える化」です。人手不足に課題を抱えるお取引先企業がGHG排出量削減に本格的に取り組むためには、GHG排出量の算定作業をストレスなく実現できるツールが不可欠であり、ツールの検討を進める中で出会ったのがPersefoniでした。社内のGHG排出量の算出だけでなく、投融資先が無償で利用できる「Persefoni Pro」のリリースを控えていると聞き、これならば思い描いていたことが実現できると考えました。

―― Persefoniの代表的な特徴について教えてください

SCSK 矢部Persefoniは企業内の包括的なGHG排出量算定と管理を実現し、脱炭素への取り組みを支援するクラウドサービスです。当社からの提案時には、金融機関のお取引先がGHG排出量データの送信を効率化できる点も説明いたしました。Persefoni Proがリリースされたことで、よりスムーズなGHG排出量データの連携が可能になります。

河村氏GHG排出量のデータを収集するツールはほかにもありますが、ファイナンスド・エミッションの算定に加えて、投融資先のGHG排出量データを連携できるツールは見当たりませんでした。Persefoniを活用すれば、データを容易に連携でき、脱炭素に向けた取り組みの第一歩として有効と感じました。

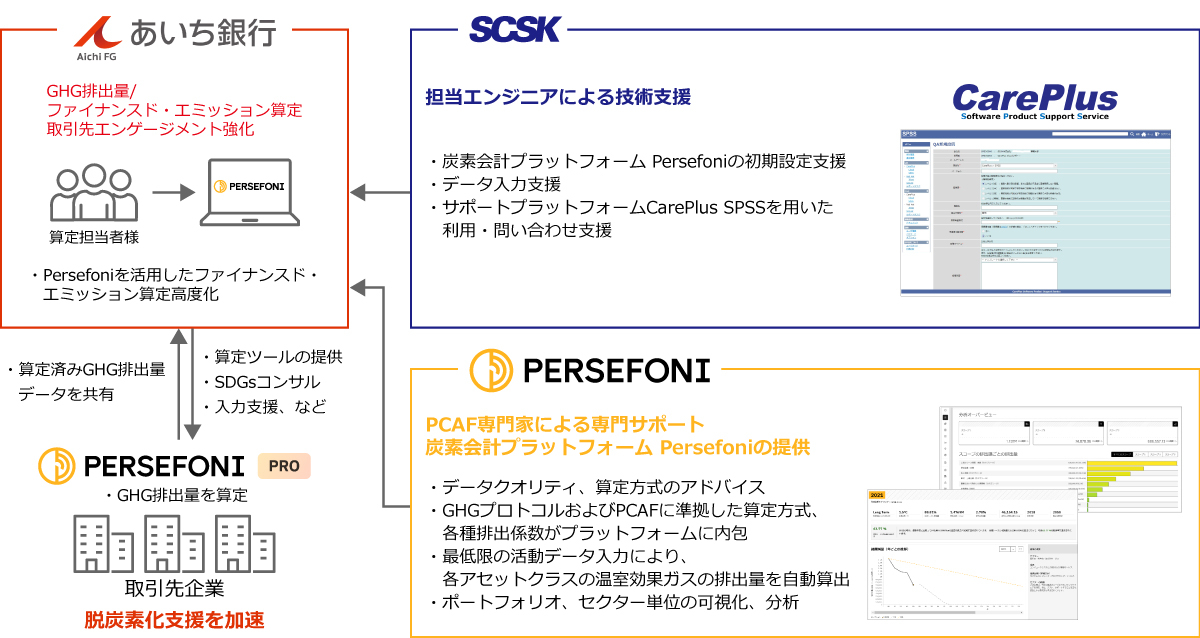

【図】あいち銀行、SCSK、パーセフォニ社によるGHG排出量算定高度化取り組みイメージ

―― Persefoniの導入を決めた大きなポイントは何だったのでしょう?

河村氏PersefoniがPCAF(金融向け炭素会計パートナーシップ ※2)に準拠していることです。GHG排出量の算定において、そのデータの信頼性をどう担保するかが重要ですが、PCAFに準拠しているPersefoniであれば、高い信頼性をもってGHG排出量の開示を行うことができます。

※2 PCAF(Partnership for Carbon Accounting Financials):金融機関が投融資を通じて資金提供した先の温室効果ガスの排出を整合的に算定するための枠組。

SCSK 矢部GHG排出量の算定方法はいくつかありますが、ファイナンスド・エミッションを算定する場合、PCAFに準拠していることが求められます。PersefoniはPCAFから認定SaaSプラットフォームとして認定されており、算定手法についても保証会社の認証を取得しております。これらの事例は国内唯一となっております。

また、自動車OEMメーカーのサプライヤーは、OEMメーカーが用意した表計算ソフトのフォーマットでGHG排出量の算定を依頼されているケースがあるそうですが、この場合、メーカーによってファイルが異なるため、取引先ごとに入力して送る必要があります。その点、Persefoni Proを利用すれば、「信頼性のあるデータ」を1カ所にまとめられるので、メーカーへのデータ提供にあたっても負担軽減になるのではないでしょうか。

―― そのほか、決め手となったポイントがあればお教えください

鈴木氏操作の分かりやすさです。Persefoni Proは、「拠点はどこにあるのか」「社用車はあるか」など、UIの質問に従って入力を進めるだけでよく、かなり使いやすいと感じています。

有償の製品を利用すればサービス提供会社からのサポートを受けられますが、脱炭素への投資に積極的でない企業にとってコストが発生することについては、やはりハードルがあると感じます。また、無償で提供しているGHG算定用の表計算ソフトもありますが、計算式などの知識が必要で簡単には利用できないなどのデメリットもあります。Persefoni Proであれば、分かりやすいUIに沿った操作で行えるので、誰でも簡単に活用できます。

―― 実際の業務にPersefoniを利用して期待通りの効果は出ましたか?

河村氏Persefoni導入後、あいちFGの2024年3月期のスコープ1,2,3(カテゴリ15を含む)の算定に活用しました。実働3週間ほどでデータをまとめ、2024年6月にはTCFD(気候変動関連財務情報開示タスクフォース ※3)レポートとして開示することができました。7月末に発行する統合報告書で開示するケースが多い中、1カ月半も早く開示できたのは大きな成果だと感じています。

※3 TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures):気候変動にかかわる金融市場の不安定化リスクの低減を目的に、金融安定理事会により設立されたタスクフォース。企業が任意で行う気候関連のリスクと機会などに関する情報開示のフレームワークを提示。

―― 導入から実際の利用まで、スムーズだったとのことですが、そのポイントは

河村氏スムーズに導入、活用できたのは、SCSKのサポートによるところが非常に大きいです。私たちも事前に知識を持った上で取り組み始めましたが、細かなところまでは分からず、操作が思うように進められないこともありました。そのような時、SCSKの矢部さんや技術担当の方の迅速な対応に助けられました。また、SCSKの製品サポートサービス(CarePlus SPSS ※4)を併用してオンラインで常時質問できる体制にも安心感があり、困ったらすぐにコミュニケーションできることが何よりありがたかったです。

※4 CarePlus SPSS(Software Product Support Service):SCSKが提供するソフトウェア製品サポートサービス。

河村氏もし、GHG排出量の算定に表計算ソフトを使っていたら、計算式の作り込みなどが必要となることや、マクロを多用することにより属人化するといった問題も出ていたでしょう。また、エラーが発生するとその検証も大変です。投融資先のデータを入れていくと、1万行をあっという間に超えてしまい、どこにエラーがあるのか手作業で確認するのは相当の負担があると思います。

SCSK 矢部算定に必要な情報は短期間でアップデートされていくので、表計算ソフト側でも日常的な更新が必要になってきます。Persefoniなら、こういったアップデートも含めてベンダー側で対応するため、運用やエラーチェックも大きく効率化できます。

―― そのほかSCSKのサポートはいかがでしたか?

鈴木氏導入時には、関係部署のメンバーを集めた勉強会を何度も開催していただきました。また、勉強会のテーマも、操作方法や、全社で取り組みをリードするために理解しておくべき意義や外部動向を取り上げるなど、参加者に合わせて調整いただき、有意義な時間になりました。

河村氏クラウドサービスなので、機能が日々アップデートしていきます。それ自体はメリットなのですが、「昨日まであったボタンがなくなった」など使い方で戸惑うこともあります。そういった際も、SCSKに聞けばよい、という安心感は大きいです。サポートを得ながら活用することの重要さを痛感しています。

―― 今後、投融資先企業でのPersefoni活用をどのように進めていかれますか?

鈴木氏2024年2月から4月にかけて、Persefoni Pro活用を見据えたPoCを実施しました。投融資先4社に協力を仰ぎ、「どのようなプロセスを経るのか」「どのような資料や情報が必要か」「銀行としてどのような支援をすべきか」などの課題を洗い出しました。

Persefoniはほかのツールよりも分かりやすいとは思っていたのですが、最初の入力の際、迷うこともあり、SCSKやPersefoni社のサポートを受けて進めました。

SCSK 矢部フィードバックはPersefoni社とも共有し、指摘いただいた点はPersefoni Proにも反映しています。SCSKとしても、大変ありがたい機会でした。

―― PoCを通して、気づいた点などがあればお聞かせください

河村氏想定外だったのは、データの入力ではなく、データをどう集めるかの方が難しいということです。GHG排出量算定にあたっては、ガソリンや電力の使用量を入力しますが、そのデータを集めるとなると簡単にはいきません。

SCSK 矢部使用したガソリンの量を入力できれば理想ですが、分からない場合はガソリンの購入金額や走行距離から推計で算出する方法があります。必要なデータが入手できない場合でも、こういった代替手段で対応できます。

鈴木氏すべてにおいてそういうことが起き、お客様を訪問するたびに違う課題が出てくるような状況でしたが、SCSKのサポートも受けて1つずつ解決していきました。こうした経験を経たからこそ、必要なマニュアルや資料なども具体化できました。Persefoni Proもこちらの意見を取り入れて、かなり分かりやすくなっており、感謝しています。

―― 投融資先の脱炭素化を支援するための今後の取り組みをお聞かせください

鈴木氏2024年9月に「あいぎん脱炭素宣言サポート」の取り扱いを開始しました。脱炭素化に向け取り組みたいけれども、何をしていいか分からないお取引先企業と伴走し、現状把握から一歩踏み出すための支援です。脱炭素に向けた支援は、大きく「知る」・「測る」・「減らす」の3つのフェーズに分けられ、Persefoniは「測る」フェーズに該当します。ここをしっかりとご支援させていただくことで、次の「減らす」フェーズや目標と合わせて「省エネ設備導入のためのファイナンス」などの具体的なソリューションをシームレスにご提案できます。

Persefoniに関しても、より高機能な有償版を利用するためにお取引先企業自身がSCSKを通して導入いただくという選択肢も考えられます。また、Persefoniの「ネットゼロナビゲーター(※5)」の機能を使えば、お取引先企業のGHG排出量を「減らす」ためのより具体的な解決策を導くことに繋がると考えます。今後、これまで以上にお取引先企業の課題解決に貢献できる体制強化に向け、行内での教育・周知、そして脱炭素に関する資格取得なども進めています。

※ 5 ネットゼロナビゲーター:過去のGHG排出傾向を元に、効果的な削減目標の設定や削減方法に関するアドバイスを提示する機能。

河村氏SCSKにはPersefoniをもっと広めていただきたいと思っています。現状、いくつものCO2排出量の算定効率化サービスがしのぎを削っている状況ですが、最終的に普及していくサービスがPersefoniであって欲しいです。

そこで多くの企業の脱炭素支援をSCSKがサポートしていれば、私たちとしても自信をもってお客様にPersefoniを紹介でき、活用するお取引先企業を更に増やしていくことで、地域のカーボンニュートラルにつなげることができます。