情報システム部門がDX推進に専念するための切り札! ITSMで実現するITサポートの飛躍的な業務効率向上と標準化とは

- サポート業務

- DX

- インタビュー

- ../../../article/2021/11/itsm.html

いまや当たり前のキーワードとなったDXやデータドリブン経営。社内外に散在するデータを統合し、いかにデータの利活用を進めるかが大きなテーマとなる一方で、EAI(Enterprise Application Integration)に代表される従来の方法では、DXの推進に不可欠なデータ利活用がうまく進まないという問題が発生しています。こうした課題の解決策として注目されているのが、「データファブリック」という新たな概念・アーキテクチャです。

では、データファブリックとはどういったものなのか?なぜDXの推進に有効なのか?データ利活用の救世主となるのか?などについて、データ仮想化基盤「Denodo Platform(デノードプラットフォーム)」を提供するDenodo Technologies株式会社の赤羽氏に、SCSKの担当者も交えてお話を伺いました。

目次

Denodo Technologies株式会社 パートナービジネス戦略部長 赤羽 善浩 氏 |

SCSK株式会社 プロダクト・サービス事業グループ ITインフラ・ソフトウェア事業本部 データ・ミドルウェア部 副部長 青木 洋和 |

SCSK株式会社 プロダクト・サービス事業グループ 統括本部 事業開発部 第一課 吉田 由佳梨 |

SCSK 吉田:「データファブリック」はここ1~2年で登場した新しいキーワードですが、その背景にはどういった事情があるのでしょうか?

Denodo Technologies 赤羽氏:近年、企業としてデータ利活用を進めるべき、という意識はかなり高まってきたことが言えると思います。ただ、そこで活用する「データ」は、社内の業務システムのデータだけでなく、IoTやSNS、SaaSアプリケーション、さらには政府が公開するオープンデータなど社内外に広がっていて、それぞれフォーマットも異なります。

これらをうまく組み合わせて活用できれば理想ですが、従来の手法では物理的にすべてのデータを統合する形となるため、かなりの手間がかかります。加えて、タイミングの問題。ユーザーが実際に「こういうデータを使いたい」と思った時、即座にデータをそろえることも難しく、利活用のためのデータの「準備」が大きな課題となっています。

SCSK 青木:SCSKではEAIなどデータ連携を行う製品を取り扱ってきました。EAIは結合したデータにほかの情報を付加し、アプリケーション側に再度連携するなど、アプリケーション間の処理フローのハブとして使う場合などには有効です。しかし、“リアルタイム性”に課題があります。

EAIでも高頻度でデータを取得し、リアルタイムに近づけることはできるのですが、ネットワーク負荷が大きな問題です。一般的には時間を決めてバッチ処理を行うなど、何らかの処理をトリガーにデータを取得する方法もありますが、どうしてもタイムラグの発生は避けられません。

もうひとつ、データ利活用の際にはフロントにBIツールを使うのが一般的で、BIツールの中にはデータ結合機能を搭載するものも多いです。ただ、分析の前にデータをそろえてモデルを作成すること自体が大変です。さらに、社内で複数のBIツールを使っていることも多く、ツールごとに機能の使い方を覚えるだけでも相当な負担といえます。しかも、それぞれセキュリティやガバナンスの設定も行い、データの整合性が取れるようにする必要があります。

同じような分析をしているのに、BIツールによって出る結果が微妙に違うということも珍しくなく、この状況を改善したいという声もよく聞かれます。こうしたさまざまな障壁から、データ利活用の前段階であるデータ統合に約80%もの時間が割かれ、実際にデータ分析に充てられる時間はたったの20%しかないとも言われています。

SCSK 吉田:データ統合すべきだとは分かっていても、そう簡単にはいかないものなのですね。そこで登場したのが、「データファブリック」だと思いますが、そもそもどういったものなのでしょうか?

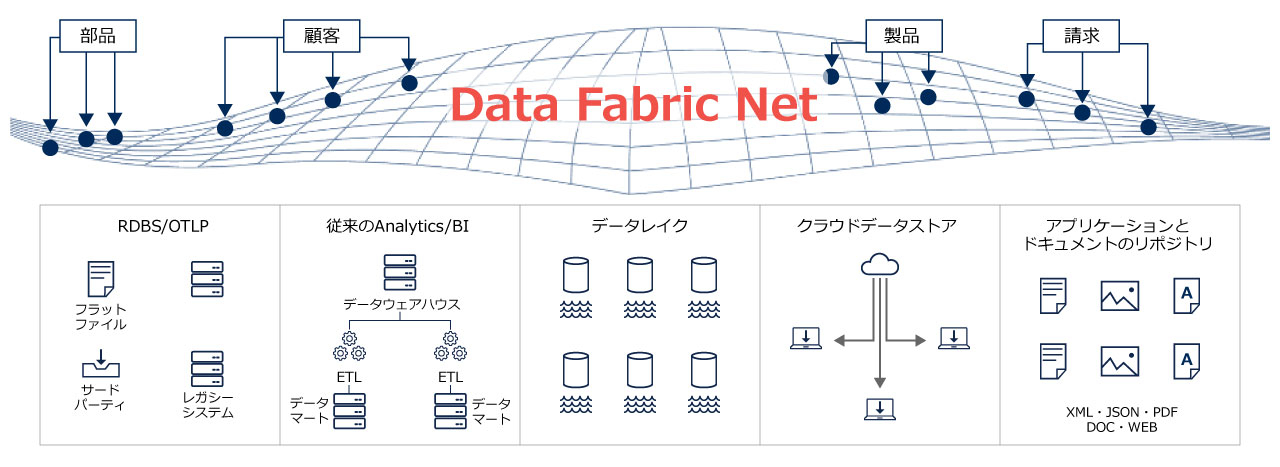

Denodo Technologies 赤羽氏:ファブリックは、本来は織物や布という意味ですよね。データファブリックはさまざまなデータを1枚の布に仕立てるイメージで、複数の場所に散在するさまざまなデータソース(縦の糸)やプラットフォーム(横の糸)と連携したデータを実際に使える形でそろえて(織りなして)利用者に提供するアーキテクチャを指します。

<データファブリックのイメージ>

データファブリック自体は概念・考え方ですから、実現方法はさまざまです。データを従来のように物理的に統合する方法も、ある意味ではデータファブリックと言えるかもしれません。ただ、先ほどお話ししたように、データを物理的に統合する方法では、「必要なデータをすぐに使いたい」「リアルタイムのデータを使いたい」といった要望に対応できません。

また、基本的に統合のたびにデータを複製するため、大量の複製データが発生します。当然、これらのデータはすべて適切なセキュリティで保護する必要があり、ストレージコスト増にもつながります。

SCSK 青木:今年の5月にGartner®は「2023年のデータ/アナリティクスのトップ・トレンド」を発表し、その1つに実用的なデータ・ファブリックを挙げています。(※)データドリブン経営の推進に必要なデータ利活用の新しい基盤として日本でも注目を集め、多くの企業がデータファブリックを導入しています。

※出典 : Gartner®、プレスリリース, 2023年5月15日“Gartner、2023年のデータ/アナリティクスのトップ・トレンドを発表”

GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

SCSK 吉田:データファブリックを目指しても、従来からの物理的なデータ統合では課題が残るとのことですが、解決策を教えてください。

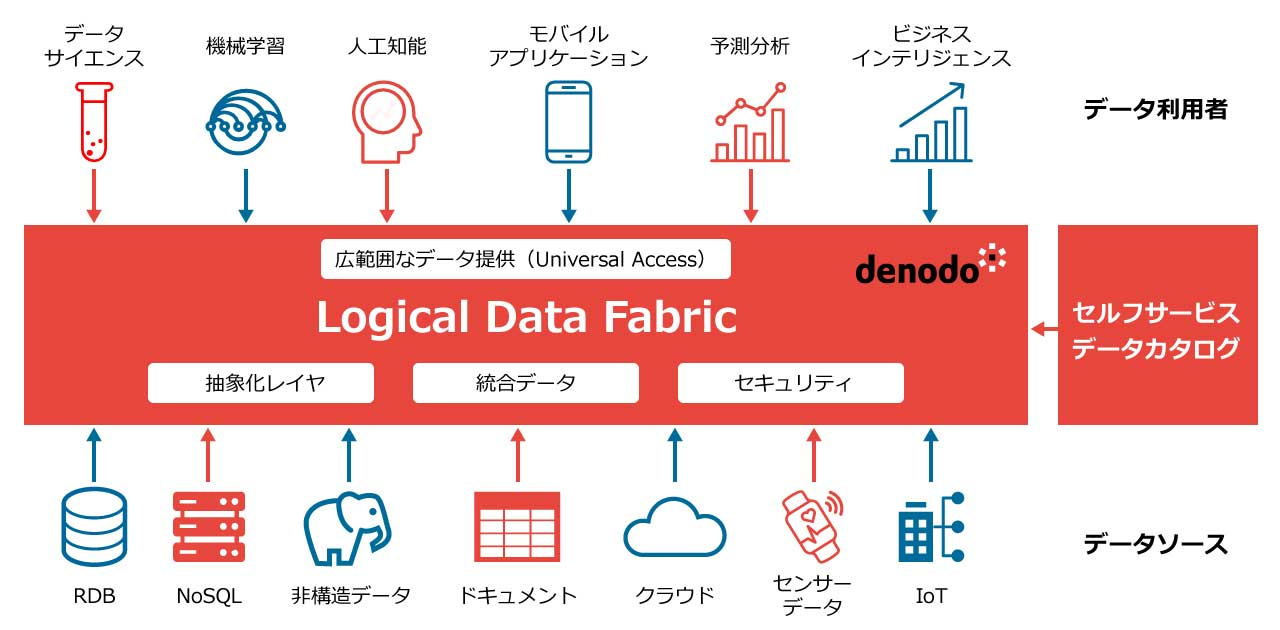

Denodo Technologies 赤羽氏:Denodoでは、データを仮想化して実現する「ロジカルデータファブリック」を提供しています。これは、社内外に散在する異なるフォーマットのデータソースと、BIやAI、モバイルなどさまざまな利用形態の間に“抽象化レイヤ”を介在させてつなぐものです。

あらかじめデータソースを連携させ、「ビュー」と呼ばれるものを作成しておき、ユーザーがアクセスすると「ビュー」の設定に従って変換したデータを取得できるという流れです。設定のみでデータを統合するため、従来の物理的なデータ統合のようにデータを物理的に移動・複製する必要はありません。

また、RDBやDWH、SaaSなど、さまざまなデータソースに対応しており、すべてのデータを完全なシングルビューで参照できます。ユーザーはデータソースの場所を気にすることなく、リアルタイムのデータを利用できます。データの整合性も担保されており、「同じ分析をしても違う結果が返ってくる」ということはありません。

<ロジカルデータファブリック>

SCSK 青木:社内に散在するデータベースを1つに統合するのが理想ですが、物理的に統合するには時間も工数もかかり、現実的ではありません。また、物理的にデータを統合すると、データ(テーブル)の変更はかなり大変です。これを設定ベースで実現できるのが「Denodo Platform」です。

例えば、BIツールで月次売上をチェックしていて「今度は営業担当の項目も足したい、仕入先も見たい」といった要望があがってきた時、Denodoであれば簡単な設定で即対応でき、従来のようなデータを抽出した上で改めてテーブルに組み込むといった情報システム部門の作業は不要になります。

Denodo Technologies 赤羽氏:近年、社会の変化が激しく、企業は柔軟性・迅速性が求められますが、オープンデータなどの新しいデータソースも設定ベースで簡単に追加できるため、その観点でも効果的です。また、すべてのデータがDenodoを通るため、ガバナンスを一元化し、統一したセキュリティを適用できます。

SCSK 吉田:ガバナンスやセキュリティは具体的にどういったことが可能なのでしょうか?

Denodo Technologies 赤羽氏:データを1ヶ所に集めて柔軟に活用できる環境が求められていますが、一方ですべてのデータを社員の誰もが参照してよいわけではありません。機密情報や個人情報など、部署ごとに閲覧可能なデータを制御したいという要望は多くあります。Denodoなら、こういったアクセス権限も設定ベースで管理します。すべてのデータがDenodoを通るので、全社で一元的なガバナンス強化が図れます。

SCSK 青木:データを複製していくやり方ですと、複製したデータそれぞれにアクセス権限の設定と管理やセキュリティが必要になってしまいます。不必要な複製をなくし、設定で権限を管理することで、ガバナンスも徹底しやすくなります。

業界・業種問わず、データ利活用やデータドリブン経営を進めるにあたって、データ統合はボトルネックになりがちです。従来の物理的な統合で生じるさまざまな課題も、Denodoの「ロジカルデータファブリック」ならガバナンスまで含めて解決できる点は大きなメリットといえるでしょう。

Denodo Technologies 赤羽氏:実際に建設業界のとある大手企業では、DX推進やデータドリブン経営を進めるため、「全社を通じて正確なデータをリアルタイムに取得・活用できる基盤」としてDenodoを導入いただいています。

同社は、これまで部門最適でシステムを構築していたため、データ活用も部門ごとに完結しており、社内に似たようなシステムが複数ある状況でした。データの準備などの前工程に時間がかかることなどが問題となっており、Denodoで社内のデータを統合する基盤を構築しました。

Denodoにはデータカタログの機能があり、Denodo でアクセスできるデータが一覧化されています。データへのアクセスをDenodoに一本化するとともに、「どんなデータがあるのか」をユーザー自身で探せるセルフサービス化を進め、情報システム部門の負荷を大きく軽減できました。

また、部署によって利用しているBIツールが異なっていますが、すべてDenodoを経由することで整合性が取れた正確かつ鮮度の高いデータを取得できます。このデータを実際に社員が使うことで、タイムリーなレポート分析も可能になり、DXやデータドリブン経営の推進につながっていると聞いています。

SCSK 吉田:では、実際にDenodoで仮想統合されたデータを利活用したいと考える企業様に、お勧めの導入プロセスやツールなどはありますでしょうか。

SCSK 青木:Denodoは、BIツールやAI・機械学習、RESTful APIなどにも対応しているので、さまざまなシーンで活用できますが、まずはBIツールからスタートするとよいでしょう。インメモリ型など内部にデータベースを保持するBIツールは少し事情が異なりますが、直接データベースを参照するタイプのBIツールはDenodoとも相性がよく、スムーズに利用できると思います。

数あるBIツールの中で、SCSKではウイングアーク1st株式会社のBIダッシュボード「MotionBoard」をお勧めしています。MotionBoardは、ダッシュボードをノンプログラミングで作成でき、30種類以上のチャートがあって、表現力が高いことが特長です。クラウドとオンプレミスに関わらず、散在しているデータをDenodoで仮想化し、そのデータすべてをMotionBoardで見たい形に整えることができます。

<DenodoとBIツール MotionBoardの連携>

<MotionBoard 30種類以上のチャートでさまざまな可視化を実現>

集計表、パレート図・ヒートマップ・散布図・レーダー・ウォーターフォールなど豊富なチャートを搭載

DXやデータドリブンの基本ともいえる「社員が必要な時に必要なデータをすぐに見られる環境」を整えるためにも、DenodoとMotionBoardの組み合わせは有効です。今後、さらにデータ利活用を加速させるためには、こういった基盤が必要不可欠になってきます。ウイングアーク1st社もDenodo社のテクニカルパートナーであり、SCSKを含む3社が密に連携することで、DX/リアルタイム経営を実現するための基盤つくりをサポートします。