Aras Innovatorを核としたソリューション連携による価値創出 ―情報を蓄積・連携・活用し、新しい価値を生み出すデータマネジメント改革―

- イベントレポート

- DX

- データマネジメント

- ../../../article/2022/08/aras.html

どうも!ITPNAVI編集部の加藤です!今回は私が参加した、製造業の生産性向上に関するセミナーについて、内容をまとめてご紹介します!

日本はものづくり大国と言われるほど製造業が盛んな一方、少子高齢化による人材不足や国内外の競合との価格競争といった課題に直面しています。そんな中、生産性向上とコスト削減を目指し、IT技術を用いて製造工程を最適化する、いわゆるデジタルマニュファクチャリングが進められています。

Dassault Systems社が開発する「DELMIA 3DXEPERIENCE」もデジタルマニュファクチャリングツールの一つです。生産ラインの製品や作業者、設備、ロボットなどを3Dで再現してシミュレーションすることで、より効率的かつ低コストで最適な製造工程を実現できます。

本セミナーは、DELMIA 3DXEPERIENCEを活用したデジタルマニュファクチャリングによる生産性向上をテーマに、SCSKが8月に開催したものです。

DELMIA 3DXEPERIENCEは、サプライチェーン計画からエンジニアリング、生産スケジュール、製造オペレーションといった、生産のバリューチェーン全体をデジタルで管理するための幅広いアプリケーション群の総称です。

本セミナーでは、その中でも「DELMIA 3DEXPERIENCE Factory Flow Simulation(以下Factory Flow Simulation)」と「DELMIA 3DEXPERIENCE Ergonomics(以下Ergonomics)」という二つのアプリケーションについて、その機能と効用が解説されました。

Factory Flow Simulationとは、生産ライン全体の人・モノの動きを3Dでシミュレーションし、工場全体のパフォーマンスを可視化するツールです。生産計画の初期段階から生産システム全体の能力を把握してボトルネックを特定し、代替案の検討を繰り返すことによって、生産性を最大化する製造工程を設計できます。

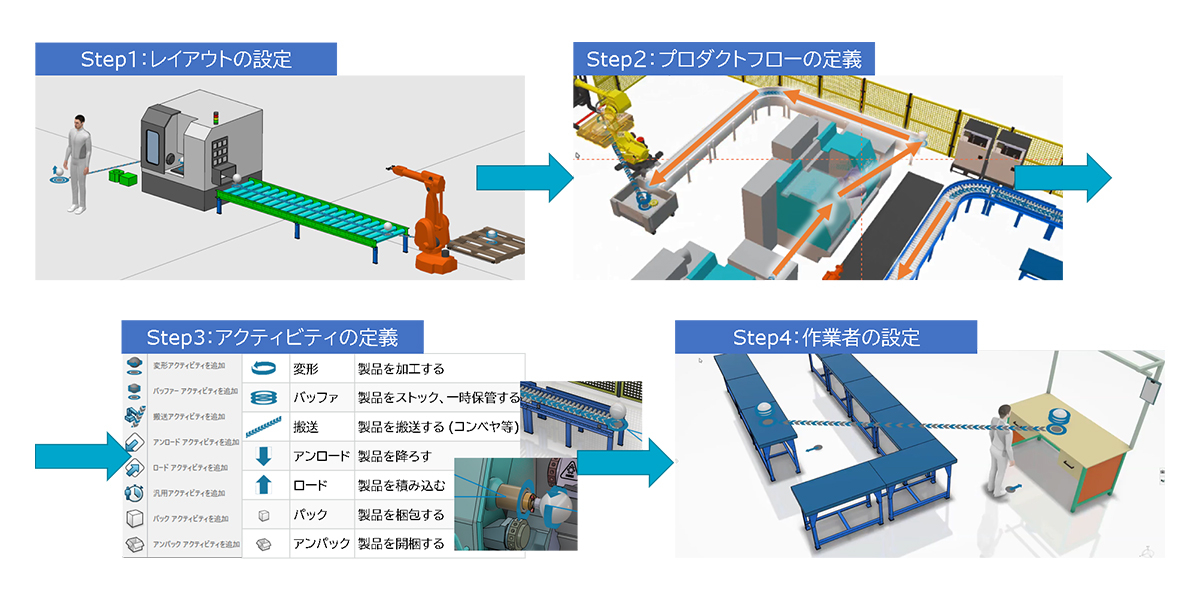

シミュレーションを実行するために大きく4つのステップがありますので、順に見ていきましょう。

Step1:レイアウトの設定

まず生産ラインに置かれるコンベヤーや製品、加工機、ロボット、作業者などのレイアウトを設定します。DELMIAにはそういった要素がサンプルとして事前に用意されているため、それらをそのまま配置することもできますし、例えばコンベヤーの長さや幅をカスタマイズしたり、別途作成した製品の3Dデータを読み込んで使ったりすることもできます。

Step2:プロダクトフロー(製品の流れ)の定義

Step1で設定したレイアウト上を、製品が実際にどう動くかを定義します。

例えば、コンベヤーに乗せられてから加工機で加工され、その後フォークリフトで運ばれるといったイメージです。

Step3:アクティビティ(制御)の定義

続いて、コンベヤーの速度や加工機の加工速度、加工後の製品形状がどうなるかといった、製品の流れをより具体的にシミュレーションするための情報をインプットします。

Step4:作業者の設定

最後に、製品を搬送する作業者やロボットの動作を設定します。例えば、〇秒に1回のペースで作業者が製品をコンベヤーに置く、そのために、製品が置かれている場所からコンベヤーまでをどういう経路で歩く、といったものです。

<Factory Flow Simulationの流れ>

この4つのステップを経て、シミュレーションは完了です。

例えば下の図では、右手にいる作業者が製品(黄色)をコンベヤーに載せるスピードに対して、左手の加工機の加工スピードが追いついておらず、製品が滞留してしまっているのが分かります。

<加工機が処理しきれずコンベヤー上に溜まっていく製品>

また、Factory Flow Simulationには確率分布を用いた統計的なシミュレーション機能も実装されています。というのも、実世界ではシミュレーションの世界ほど人も機械も同じ作業を完璧に繰り返すことはできず、どうしても意図せぬ事象が生じてしまいます。このような作業時間のバラつきや設備の故障をランダムに発生させることで、より実際の生産現場に近いシミュレーションが可能です。

このように、Factory Flow Simulationによる高精度な3Dシミュレーションによって工場全体の流れを可視化することで、制御条件の誤りやボトルネックを直感的に確認しながら、最適な製造工程を検討できます。

Ergonomicsとは、エルゴノミクス(人間工学)をベースとしたデジタルマネキンによって作業者の動作を詳細にシミュレーションし、作業性、作業時間、安全性などを検証するツールです。実際の生産ラインが完成する前から、作業がしやすくかつ効率的な動線を検討することで、作業場の設計工数の短縮や生産性向上に寄与します。

Ergonomicsでは、まずデジタルマネキンの性別や骨格の大きさなどを設定します。例えばとある作業者が目的物に手を伸ばす動作をシミュレーションする際、身長差のある男性と女性とでは手の長さが異なるため目的物への届きやすさが変わり、また目線の高さも違うため作業時の視野も変わります。そうした作業者による差を考慮したうえで、具体的な動作や作業対象となる製品、周辺の設備などを設定し、一連のタスクをシミュレーションします。

座る姿勢や歩く動作などの基本的な動きはライブラリからワンクリックで再現できるほか、腕を動かすことによる体のねじりや腰の曲がりといった姿勢の追従が自動で生成されるなど、モデリングを支援する機能が備わっています。

<男性と女性のデジタルマネキンによるシミュレーション結果の差>

しかし、よりリアルな姿勢や動作を再現しようとすると、関節の動きや作業スピードなどを細かく調整する必要があります。そのためモデリングの難易度が高く、設定に時間がかかってしまったり、シミュレーションの精度がオペレーターに依存してしまったりという課題があります。この課題を解決するのが、モーションキャプチャーとの連携です。

モーションキャプチャーとは、現実の人物や物体の動きをデジタル的に記録する技術です。具体的には、対象となる人物にトラッカー、ヘッドマウントディスプレイ、コントローラーなどのデバイスを装着し、周囲に設置したカメラがそれらの位置を捕らえて、体の動きを測定します。

モーションキャプチャーで測定したデータをErgonomicsにリアルタイムで読み込むことで、実際の動きをそのままデジタルマネキンで再現できます。

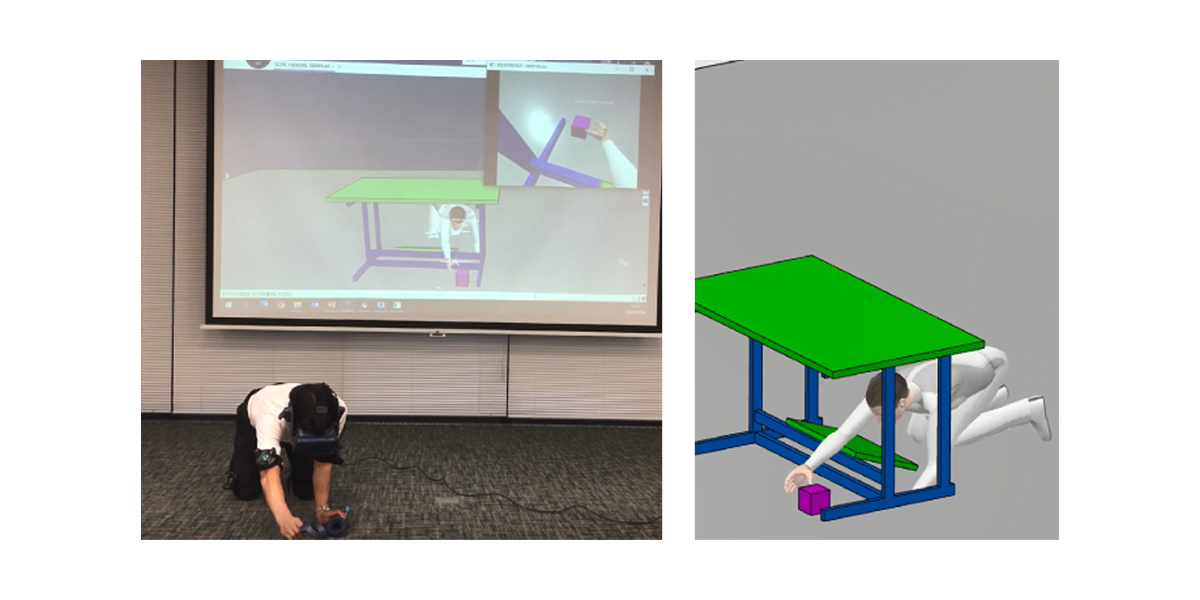

ここでは、とある設備のメンテナンス作業をシミュレーションしてみましょう。

作業者がスタート地点から机の前まで歩き、机の下に潜り込んで対象の設備をメンテナンスし、終了後に机の下から這い上がって、再び元の地点まで戻る、という一連の動きを想定します。

Ergonomicsのみでは、それらの動きを全て一つ一つ設定する必要があります。特に潜り込む・這い上がる際の自然な姿勢を再現するには非常に細かなモデリングが必要で、オペレーターの熟練度によってシミュレーション精度にバラつきが出てしまいます。

一方モーションキャプチャーを使えば、実際の人物の動きがデジタルマネキンと連動するため、Ergonomicsでモデリングをせずとも自然な動作が再現されます。ヘッドマウントディスプレイを着けた作業者には3Dで再現された仮想の作業場が見えているため、現実世界で机や設備を用意する必要はなく、今回のケースでも会議室で測定しています。

こうして一旦記録した動作はErgonomics単体で再生、編集できるため、それをベースに作業性を詳細に検討することができます。

<モーションキャプチャーで記録した動作がErgonomicsに反映される様子>

モーションキャプチャーを活用することで、Ergonomicsのみの場合と比較して、モデリング時間が大幅に削減(今回のケースではErgonomicsのみで30時間かかっていたところを10分の1の3時間に短縮)できるほか、自然で滑らかな動作や現実的な作業時間を再現できます。また、こうして算出した作業時間をFactory Flow Simulationに反映することで、より高精度な製造工程全体のシミュレーションも可能です。

このように、Factory Flow Simulationによる工場全体の、Ergonomicsによる作業者の、それぞれのパフォーマンスをシミュレーションで最適化することで、生産性向上を実現します。これらのほかにも、SCSKではデジタルマニュファクチャリングに関する様々なソリューションを取り扱っております。これまで培ったノウハウをもとに、今後も製造業のお客様の業務改革を支援してまいります。

製品についての

詳しい情報はこちら

資料ダウンロードはこちら

資料ダウンロード 3DEXPERIENCE Factory Flow Simulationのご紹介

3DEXPERIENCE Factory Flow Simulationのご紹介

3DEXPERIENCE Ergonomicsとモーションキャプチャー連携のご紹介

3DEXPERIENCE Ergonomicsとモーションキャプチャー連携のご紹介

本セミナーの講演資料はこちらから。

アフターレポートでは書ききれなかった情報が盛りだくさん!

■DELMIA 3DEXPERIENCE Factory Flow Simulationのご紹介

・Factory Flow Simulationとは

・シミュレーションを支援する各種機能紹介

・よくある質問に答えます

■DELMIA 3DEXPERIENCE Ergonomicsとモーションキャプチャー連携のご紹介

・Ergonomicsとは

・Ergonomicsによる作業シミュレーションの流れ

・モーションキャプチャー連携による更なる生産性向上

ご質問やご相談は

お気軽にご連絡ください

最新情報などをメールでお届けします。

メールマガジン登録