スモールスタートに向いているRPAとは

- RPA

- 自動化

- 効率化

- ../../../article/2018/08/rpa.html

皆さん、こんにちは。ITPNAVI編集部の吉田です。多くの人が抱えるITに関するお悩みの解決策を、その道の専門家に教えて貰う「吉田が訊く!」。

第6回目は、RPAを活用して業務効率化の効果を最大限に得るための方法をご紹介します。

近年、RPAを活用して業務を自動化し、業務効率化を実現している企業が増えてきました。

しかし、その自動化対象は一部の部署での局所的な業務にとどまっており、全社規模で取り組んでいる企業はまだ多くはありません。RPAを活用して業務効率化の効果を最大限得るためには、多くの部署で行われている共通業務の自動化が必要不可欠です。

そこで今回は、RPAのリーディングカンパニーであるBlue Prism株式会社でマーケティング本部長を務める延原氏と、自社の共通業務の自動化をRPAで実現したSCSKの担当者に共通業務の自動化の必要性と、実現に適したRPAについて伺いました。

Blue Prism株式会社 執行役員 マーケティング本部 本部長 延原 黄司 氏 |

SCSK株式会社 事業革新推進グループ ものづくり革新推進センター コーポレートシステム部 業務システム課 石井 雅文 |

SCSK株式会社 プラットフォーム ソリューション事業グループ ITエンジニアリング事業本部 ミドルウェアソリューション部 第五課 二関 優介 |

SCSK株式会社 プラットフォーム事業グループ プラットフォーム事業グループ 統括本部 営業推進部 第一課 吉田 由佳梨 |

目次

吉田:近年、RPAの導入によって業務を自動化し、業務効率化を実現している企業が増えてきました。一方で、効果が一部分に留まっているそうですね。

二関:はい。RPAを導入した業務の効率化は定着してきたと感じています。しかし、一部の部署で局所的な業務の自動化を行っているだけの企業が多く、全社視点での業務自動化に取り組んでいる企業はまだ多くありません。RPAを活用して業務効率化の効果を最大限得るためには、多くの部署で行われている共通業務の自動化に取り組むべきです。

吉田:共通業務とはどのような業務を指すのでしょうか。

二関:例えば、見積書の作成などが共通業務にあたります。部署によっても取り扱い製品は異なる上に、見積書に応じて、製品やサービス、保証や納期などの記載内容はさまざまです。しかし、基幹システムの見積登録画面に情報を入力して登録する作業は同じです。このような、各部署で行っている「見積登録画面に情報を入力し登録する」作業が共通業務です。

吉田:なるほど。つまり、共通業務を一部の部署だけが自動化をするよりも、同じような作業を行っている多くの部署で自動化したほうが、より業務効率化を図れるということですね。SCSKもRPAで共通業務の自動化を実現しましたよね。

二関:はい。その際に用いられたのが、統合管理型RPAの「SS&C Blue Prism」です。

吉田:統合管理型RPA…、確かRPAにもいくつか種類がありますよね?それぞれの特徴と違いを教えてください。

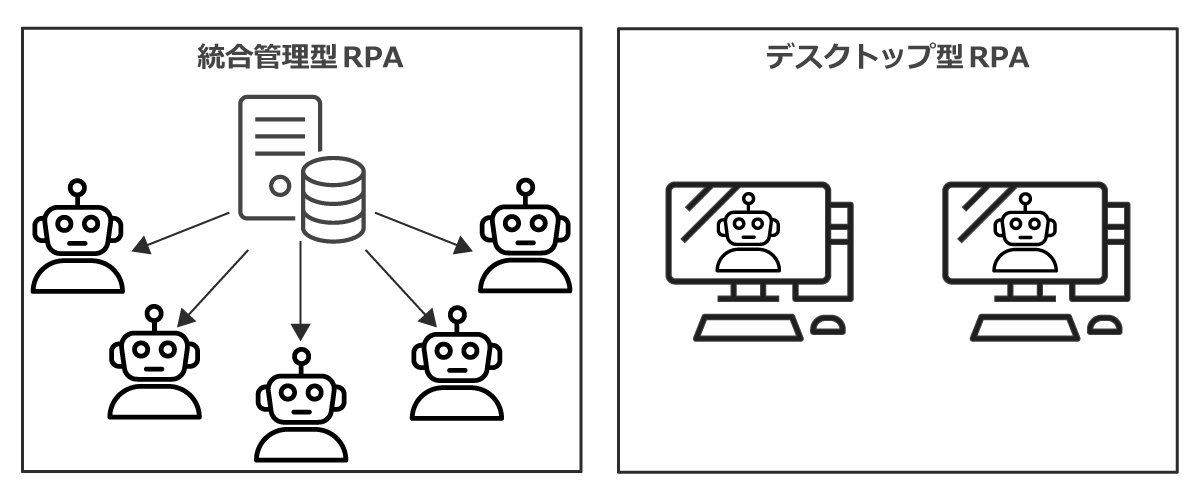

二関:はい。RPAには大きく分けて、統合管理型RPAとデスクトップ型RPAの2種類があります。

統合管理型RPAは、ソフトウェアロボットが自律的に業務を遂行するRPAです。サーバ上にRPAプラットフォームを構築するため、一度に沢山のソフトウェアロボットを実行できます。デジタルマネージャーが、複数のソフトウェアロボットの定義やユーザ、ログなどを管理しており、ソフトウェアロボットの一括管理が可能です。しかし、デスクトップ型RPAと比べて初期導入コストが高く、ソフトウェアロボットを管理する環境の構築に手間と時間がかります。

一方、デスクトップ型RPAは、普段仕事で使うPCにインストールするRPAツールで、個人の業務や部署内の特定業務を自動化するものです。導入のハードルが低く、手軽にソフトウェアロボットを作成し活用できるのが特徴です。そのため、特定の業務に特化したカスタマイズで分散的に利用されることが多いです。しかし、利用部署や業務範囲が拡大していくと管理や状況把握が困難になったり、ライセンス費用が積み上がったりすることがあります。

<統合管理型RPAとデスクトップ型RPAの違い①>

吉田:なるほど。業務の特徴に合わせて、自動化の際に用いるRPAを選ぶ必要があるのですね。

<統合管理型RPAとデスクトップ型RPAの違い②>

| RPAの種類 | 統合管理型RPA | デスクトップ型RPA |

|---|---|---|

| ツールの特徴 | マネージャー機能でロボットを管理する | 業務担当者のPCでロボットを管理する |

| 実行環境 | 専用のPC/サーバ | 業務担当者のPC |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

| 自動化に向く業務 |

|

|

吉田:統合管理型RPAとデスクトップ型RPAの違いは分かりました。では、統合管理型RPAが共通業務の自動化に適している理由をお教えいただけますでしょうか。

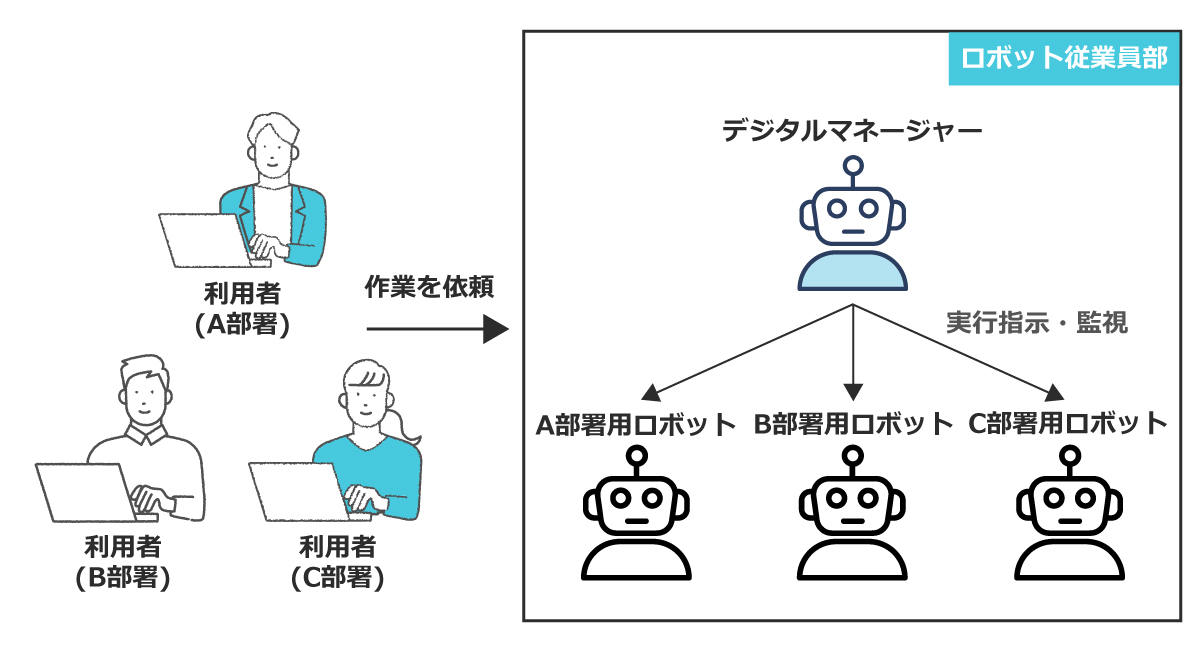

二関:はい。統合管理型RPAは、社内にあたかも“ロボット従業員部”のような組織があり、そこに各部署が作業をアウトソースするイメージになります。各部署の担当者が、ロボット従業員部に作業を依頼すると、デジタルマネージャーがソフトウェアロボットに作業を指示し実行します。そのため、各部署でロボットを管理する必要はなく、業務負荷を軽減することができます。また、同じような業務の場合、自動化の部品の再利用が可能であるため合理的です。

<統合管理型RPAでの自動化の仕組み>

一方、デスクトップ型RPAは各部署に配置されているため、それぞれの担当者がソフトウェアロボットに作業手順を定義し、管理を行います。そのため共通業務であっても、各部署の担当者それぞれが似たようなロボットを作成、管理しなければならず、非常に非効率です。

吉田:確かに、同じ作業手順なのに、別々にソフトウェアロボットを管理するのは非効率ですね。多くの部署に存在する共通業務を自動化するのであれば、ソフトウェアロボットをまとめて管理できる統合管理型RPAが適しているということですね。

二関:統合管理型RPAは、専門部隊でソフトウェアロボットを作ることが多いため、導入した全ての部署で自動化した業務の品質を一定に保つことができます。一方、デスクトップ型RPAは、作業手順を設定する担当者のスキルに依存することから、品質に差が生じる可能性があります。また、統合管理型RPAは、使う部品も適用する業務も同じであることから、導入した全ての部署で等しく業務を効率化することが可能です。こちらも、デスクトップ型RPAは、自動化する業務範囲が担当者ごとに異なるため、部署ごとで得られる効率化の効果も変わってしまうのです。

吉田:全社で業務品質を保ちながら効率化できるのであれば、RPAに詳しい担当者がいない部署でも安心して業務の自動化ができますね。

二関:SCSKでは、統合管理型RPAのSS&C Blue Prismを採用し、高品質かつ低コストで自社の共通業務の自動化を実現しました。

吉田:SS&C Blue Prismにはどのような特徴があるのかお教えいただけますでしょうか。

延原氏:わかりました。ここからは、特にSCSKの自動化に貢献した、SS&C Blue Prismの2つの特徴についてお話します。

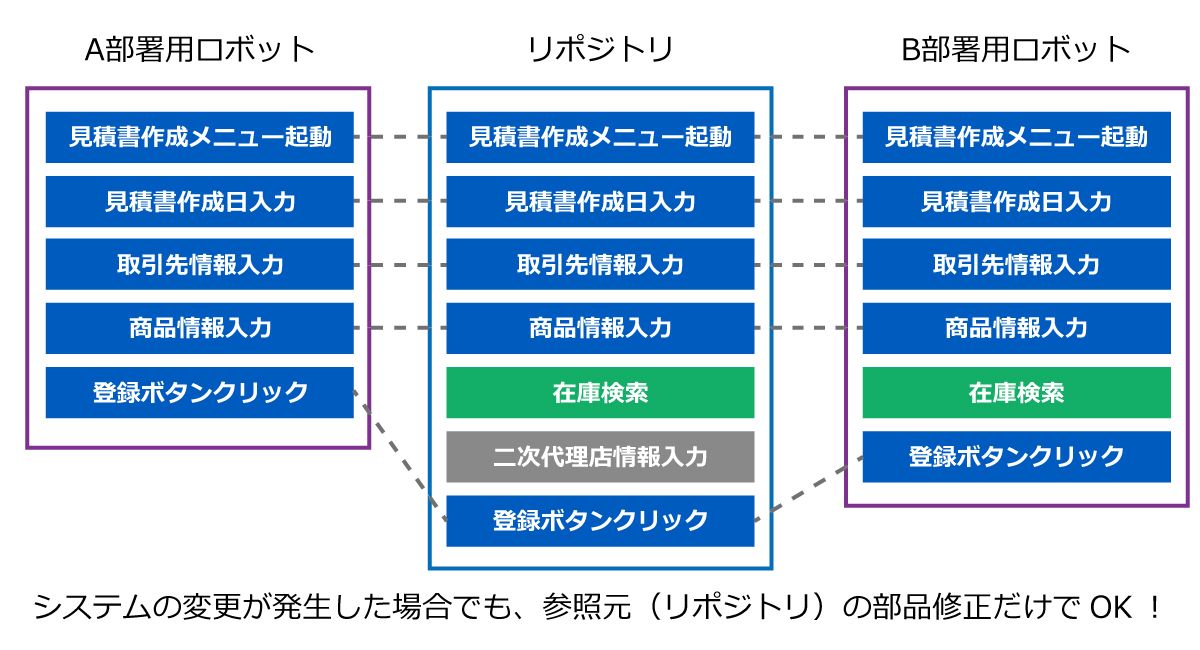

1つ目は、自動化の部品(オブジェクト)の再利用が可能で、その修正も容易な点です。例えば見積書作成という共通業務を考えてみます。SS&C Blue Prismは、見積書作成日入力・商品情報入力といったシステムに対する操作を個々の部品として一元管理しています。A部署とB部署によって一部異なる作業がある場合でも、それらの部品群の中から必要なものを選択し、再利用して組み合わせることによって、簡単にカスタマイズすることができます。

さらにSS&C Blue Prismは、各ロボットが一元管理された部品を参照して稼働する「参照型」のため、システムの変更が発生し部品を修正する必要が出た場合でも、参照元の部品1つを修正するだけで済むことから、修正やバージョン管理が容易になり、品質も一定に保つことができます。他社のRPAは、部品を各ロボットにコピーする「配布型」と呼ばれるものです。配布型の場合、システムの変更が発生した際は、ロボットが動作している業務担当者のPCの全てに対して修正する必要があり、ロボットの維持運用に負担がかかります。

吉田:部品の修正が容易であれば、システムの変更が発生した場合でも管理者に負荷がかかることなく対応が可能ですね。

<SS&C Blue Prismは共通部品を参照してロボットが稼働>

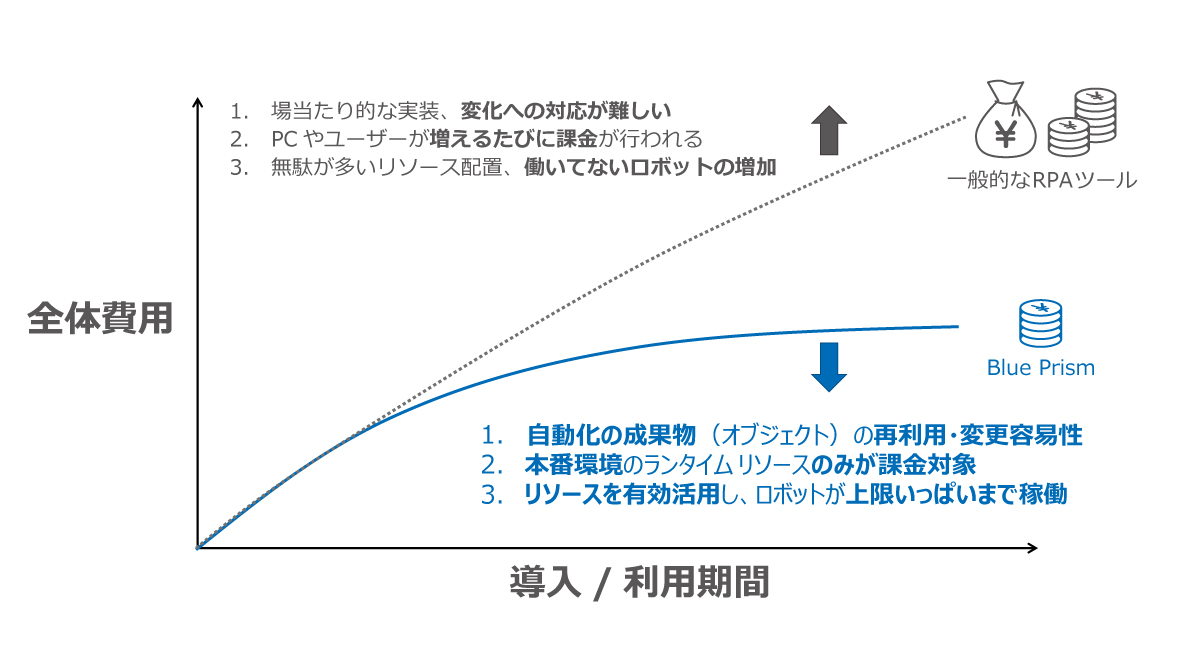

延原氏:2つ目は、本番環境のランタイムリソース(最大同時実行ロボット数)のみが課金対象となるため、RPAの総所有コスト(TCO)を大幅に抑制できる点です。一般の統合管理型RPAは、開発者の人数や、開発環境、テスト環境などごとに課金されるとともに、サーバ機能にも課金されます。しかしSS&C Blue Prismはそれらを課金対象とせず、本番環境のランタイムリソースだけを課金対象としているので、TCOを格段に抑制できるのです。

吉田:RPAの運用に欠かせない、開発環境や開発者のアカウント費用がかからないなんて驚きです。

<RPAのライセンス体系>

| 課金対象 | SS&C Blue Prism | 他ツール |

|---|---|---|

| 開発者の人数 | なし | 課金対象 |

| 開発環境/テスト環境/BCP環境 | なし | 課金対象 |

| サーバー機能(後付けオプション) | なし | 課金対象 |

| 本番環境の最大同時実行ロボット数 | 課金対象 | 課金対象 |

SS&C Blue Prismは本番環境の同時実行ロボット数のみに課金するため

低リスクのスモールスタートが可能

<RPAの総所有コストを抑制>

吉田:ここからは、SCSKがSS&C Blue Prismを導入したことによる効果を聞かせてください。

石井:はい。SCSKの場合は、業績が拡大するにつれて増加する事務処理コストの削減と、平準化に向けて共通業務の自動化を実現することがSS&C Blue Prism導入の最大の目的でした。そのために、まずはモデルケースとなりそうな、共通業務を遂行している部署をいくつかピックアップし、そこで成功事例を積み重ね、活用部署を少しずつ広げていく方法をとりました。その結果、現在までに共通業務の自動化を実現するソフトウェアロボットの種類は40以上に拡大し、ほぼ全ての部署が何らかの形で活用するまでに普及しています。

吉田:スモールスタートから全社規模まで広げられたのですね。では、現在のSS&C Blue Prismの活用状況を教えてください。

石井:SS&C Blue Prismはデジタルマネージャーを介して合理的な運用ができるため、ソフトウェアロボットの台数も増やしやすく、どんどん作業の自動化が進んでいます。また、技術を持っている私達コーポレートシステム部が部品を作り、業務を知っている現場がプロセスの部分を作るといった、分業体制も行っています。自動化したい業務は非常に似ており、部品の再利用もかなり進んでいます。

吉田:石井さんの考えるSS&C Blue Prismの推しポイントを教えてください。

石井:SS&C Blue Prismは開発環境や検証環境などではライセンス費用がかからないので、プロジェクトの規模や時期に合わせて柔軟に増やせる上に、ライセンス費用が本番環境に固定化できるようになったのは大きなメリットだと感じています。

SS&C Blue Prismの導入によって協力会社に作業を依頼する機会が減り、人件費を削減できたほか、業務から開放された社員は、本来やるべき業務やよりクリエイティブな業務に専念できるようになりました。

吉田:統合管理型RPAは、環境構築が難しいイメージがあります。RPAの導入や活用に不安を抱えているお客様も安心して利用できるのでしょうか?

二関:はい。SCSKでは自社導入で蓄積した知見やノウハウを、お客様のSS&C Blue Prism導入にもお役立ていただけるよう、多彩なサポートメニューもご用意しています。導入に向けたお客様社内のアセスメント支援をはじめ、環境構築・初期導入支援、設計・ガイドライン策定代行、E-Learning、なんでも相談サービス、ロボット作成に関する技術支援を中心としたオンサイト型の役務提供などを行っています。また、SS&C Blue Prismを運用するサーバやクラウド環境など、安全に活用できる環境作りも支援します。お客様がRPAの実力を存分に発揮させるためのシステムの提案や最適な運用方法などを、トータルに提供できるのはSCSKの強みだと自負しています。

吉田:RPAの導入支援だけでなく、RPAを最大限活用できるようなサポートが得られるのですね。最後に、RPAの今後の展望とSCSKへの期待をお教えいただけますでしょうか

延原氏:国内で大きなブームとなったRPA市場は幾分落ち着きを見せており、RPA導入におけるROI(投資収益率)の再検証を求めるなど、自社のRPA活用を見直すタイミングに来ているのを感じます。そのため今後は、個人レベルの業務削減をミクロに積み上げるよりも、共通業務や組織を跨いだ業務の効率化の切り口でマクロに考える必要があると考えます。SS&C Blue Prismも、お客様の業務を最適化する様々な取り組みを行いながら、これからもSCSKと共に国内のマーケットを再び盛り上げていきたいと考えています