マルチクラウドのパフォーマンスを最大化するには?低遅延ネットワークの重要性

クラウド利用が拡大し、複数クラウドの優れた点を組み合わせたマルチクラウド環境が主流となりつつあります。しかし、実際に…

データセンターは、わずかなシステム停止も、社会機能の麻痺や経済活動に甚大な影響を及ぼす可能性があるミッションクリティカルな性質を持っているため、24時間365日の連続稼働が求められます

そのため、データセンターの立地選定では、自然災害リスクの極小化、安定した電力と通信の供給、そして運用上の利便性が重視されます。

データセンターにとって、地震、津波、洪水などの自然災害は、システム停止やデータ損失に直結する可能性があるリスクです。

このリスクを最小限に抑えるための地理的条件は、立地選定における最優先事項の一つとなります。

【強固な地盤】

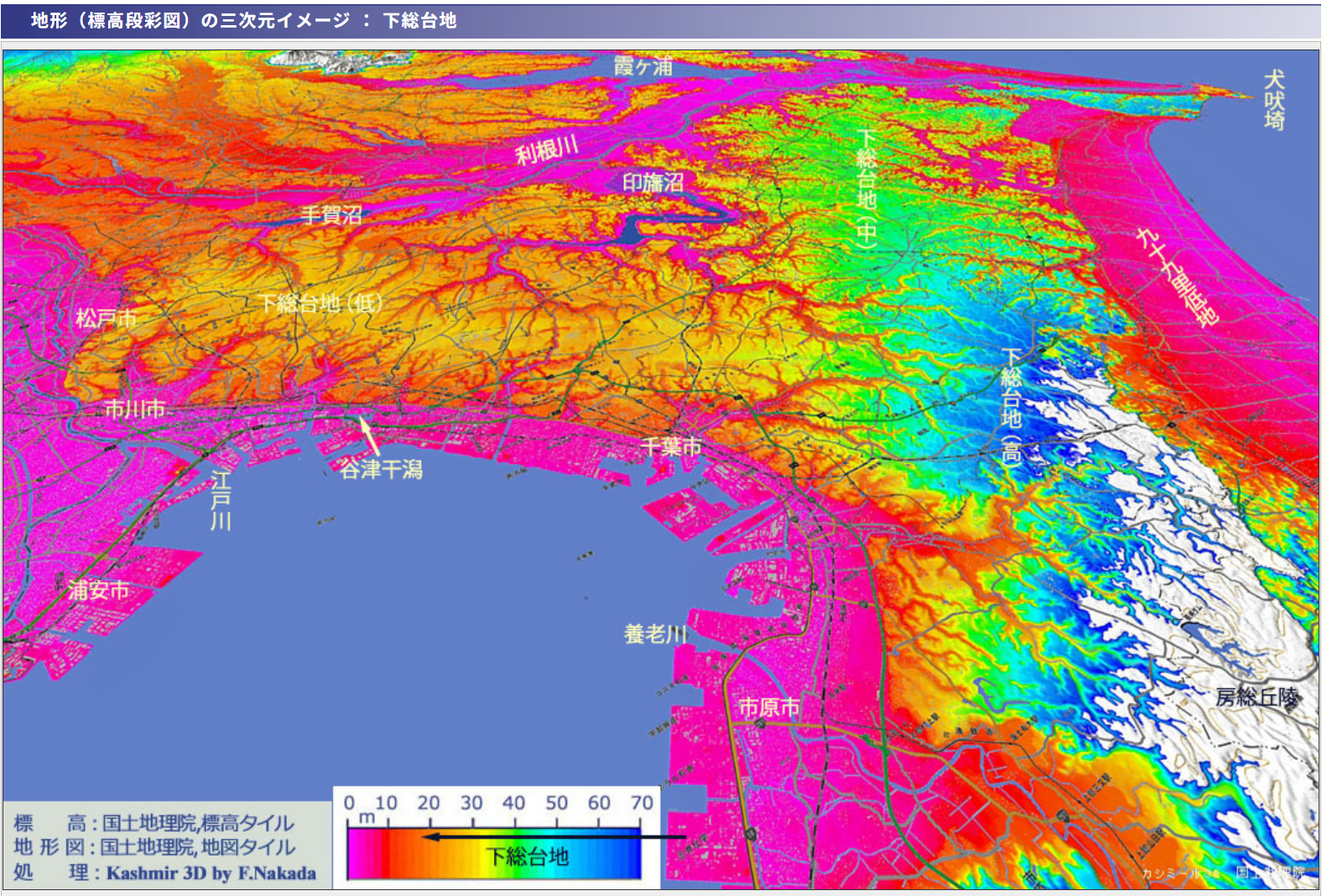

データセンター銀座、印西エリアが位置する千葉県北部の下総台地は、地質学的に非常に固く締まった洪積層と呼ばれる地層で構成されています。

この洪積層は、数十万年から数万年前に堆積した地層であり、非常に安定していると評価されています。地盤が安定していることは、大規模な地震が発生した際の揺れに対する地盤の安定性を示す重要な要素であり、データセンターのような重要施設を設置する上で、極めて有利な条件となります。建物の基礎への負荷を軽減し、設備の損壊リスクを低減することにも繋がります。

【水害リスクが低い高台】

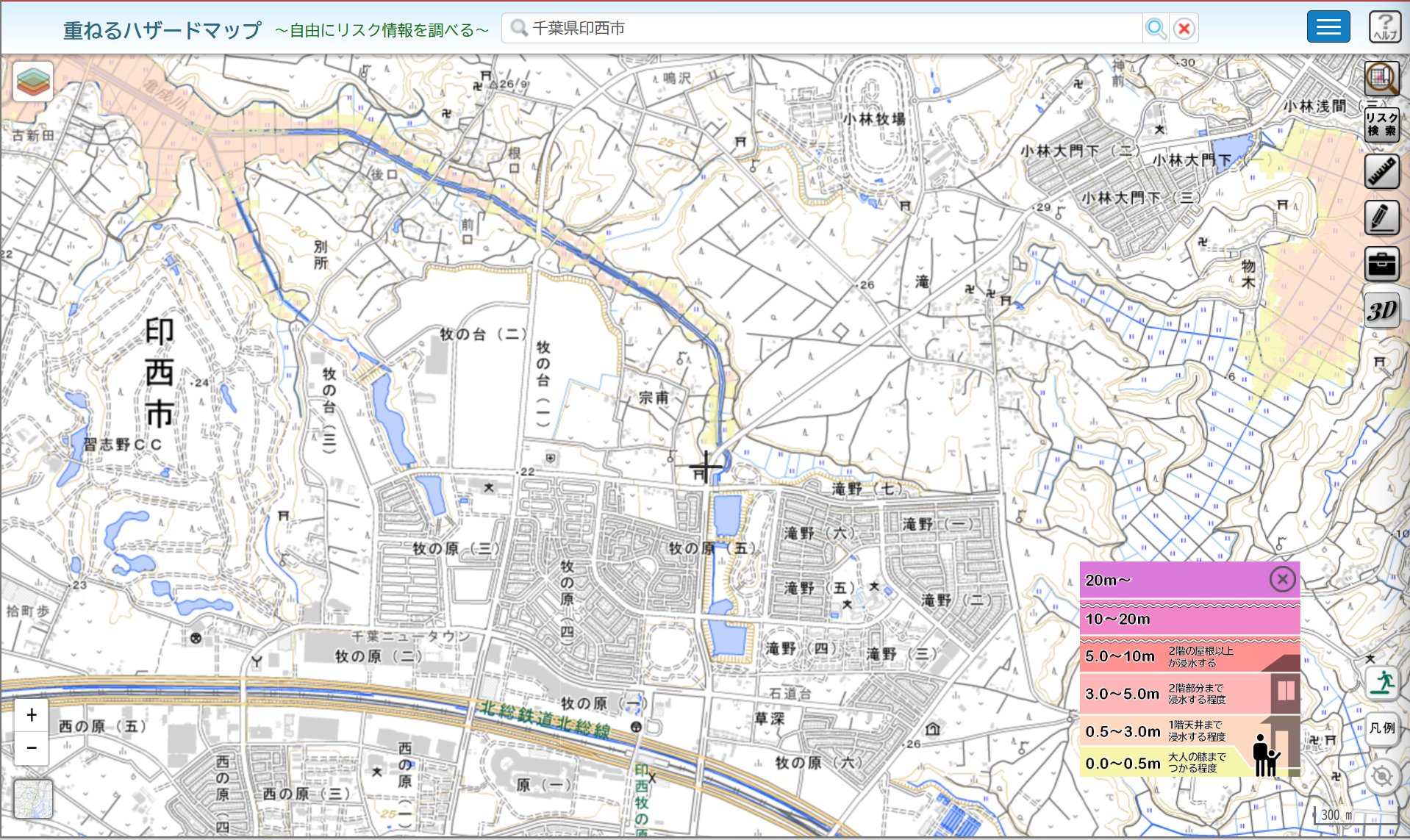

印西エリアの大部分は、標高が約20メートルから30メートル程度の台地上に位置しています。この地形的特性は、水害リスクの低減に寄与します。まず、海岸線からは20キロメートル以上内陸に位置しているため、津波による直接的な浸水リスクは低いとされています。加えて、下図の国土交通省が公開しているハザードマップ(洪水浸水想定区域図など)を確認すると、利根川や印旛沼といった主要な河川や湖沼から離れた台地上のエリアは、洪水による浸水想定区域から除外されています。これは、データセンターが長期間にわたり安定稼働するための、地理的な優位性を持つことを明確に示しています。

データセンターの継続的な運用には、高品質で安定したインフラ供給と運用・保守が不可欠です。

これらを支えるインフラが脆弱であれば、その真価を発揮することはできません

【共同溝によるインフラ整備】

印西エリアを含む千葉ニュータウン地域は、1970年代から計画的な都市開発が進められてきました。

この開発の重要な要素の一つとして、大規模な共同溝が整備されています。この共同溝内には、電力ケーブル、通信ケーブル、上下水道管といった都市インフラの基幹部分が、まとめて収容されています。電線類が地中化されているため、台風による電柱倒壊や、地震による電線の断線といった物理的な損傷リスクが大幅に低減されます。

また、道路の掘り返しが不要になるため、緊急時の復旧作業も迅速に行うことが可能です。重要インフラが地下で保護されていることは、データセンターの安定稼働を維持する上で非常に重要な要素となります。これは、災害時だけでなく、日常的な運用においても、予期せぬトラブルによるサービス停止リスクを軽減しています。

【都心・国際空港への良好なアクセス】

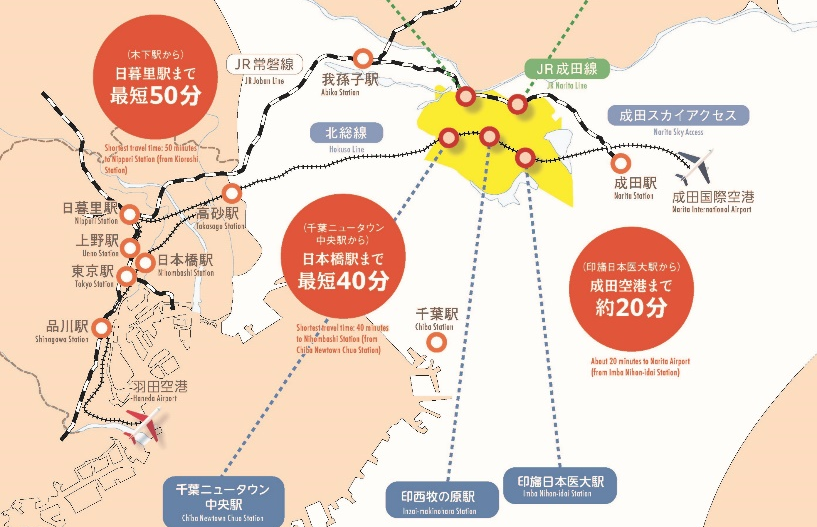

データセンターの運用・保守には、定期的な機器の搬入・搬出、そして専門技術者の迅速な現場アクセスが求められます。印西エリアの中心である千葉ニュータウン中央駅は、京成成田空港線(アクセス特急)や北総線を利用することで、東京都心(日本橋駅)へ最短40分、そして日本の玄関口である成田国際空港へ最短20分という極めて良好なアクセスを実現しています。この高い交通利便性は、国内外のIT技術者がデータセンターへ迅速にアクセスすることを可能にし、運用効率の向上に寄与します。また、海外からの機器調達や、国際的な事業展開を考慮する上でも、成田国際空港へのアクセス性は大きなメリットとなります。

印西エリアが現在の「データセンター銀座」と呼ばれるほどの集積地となった背景には、単一の理由ではなく、日本の金融業界のシステム要件の変化と、その後の世界的なクラウドコンピューティングの拡大という、二つの大きな社会・技術潮流が複合的に影響しています。これは、ITインフラが時代の要請に応じてどのように進化し、最適化されてきたかを示す好例と言えるでしょう。

1980年代から主要な金融機関は、勘定系システムなどの基幹システムを稼働させるメインセンターを、都心からのアクセスが良い中央線沿線の西東京エリアなどに集中して設置する傾向がありました。これは、都心に近いことで運用効率が高まるというメリットがあったためです。

しかし、2000年代に入ると、大規模災害発生時の事業継続性(BCP:Business Continuity Plan)確保の重要性が高まり、メインセンターが被災した場合でも、金融サービスを継続できるよう、メインセンターとは物理的に離れた場所にバックアップサイト(災害対策拠点)を設置することが、金融業界全体で喫緊の課題となりました。

この時期、特にそのバックアップサイト立地選定に大きな影響を与えたのが、金融情報システムセンター(FISC)が発行していた「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準」でした。

具体的には、「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準」には大規模な地震や広域災害を想定し、メインセンターとバックアップサイトは「60km程度以上離隔のとれた地域に設置すること」という趣旨の記述が含まれていました。この基準は、単一の災害で両方のサイトが同時に被災するリスクを低減することを目的としていました。

ここで、印西エリアが脚光を浴びることになります。中央線沿いの西東京エリアから印西エリアまでの距離は「60km以上」という距離的要件を十分に満たしており、前述した印西エリアが持つ強固な地盤や、計画的な都市開発によって整備された安定したインフラ基盤(共同溝など)は、災害対策拠点として理想的な条件を提供していました。

これらの要因が重なり、印西エリアは多くの金融機関にとって、信頼性の高いバックアップサイト(災害対策拠点)として最適な立地と判断され、多数のデータセンターが建設され始めたのです。これが、印西が大規模データセンター集積地、データセンター銀座となる歴史の第一歩となりました。

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、事業継続計画(BCP)に極めて大きな影響を与え、その見直しを強く促す契機となりました。この未曾有の経験を踏まえ、FISCの安全対策基準も大幅に改訂されました。

その内容は今までのような単に物理的な距離による離隔だけでなく、より多様なリスクを想定し関東圏一極集中から地域分散の考え方が重視されるようになりました。例えば、メインサイトとバックアップサイトを異なる電力会社の供給エリアに設置するといった、電力系統の独立性を確保する対策や、通信経路の冗長化といった多角的なリスク分散が推奨されるようになっています。

この改定された方針により、多くの金融機関が災害対策拠点を東京電力管轄エリア外、例えば関西電力や中部電力の供給エリアへ移転する要因の一つとなり、印西エリアから他の地域へ移転する動きも見られましたが、これは印西エリアのデータセンター集積の歴史における、一時的な変化点でした。

一方で、2010年代以降、世界中でクラウドコンピューティングの利用が急速に拡大していました。Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloudといった、いわゆる「ハイパースケーラー」と呼ばれる大規模なクラウド事業者は、自社のサービスを世界中に提供するために、膨大な数のサーバーとネットワーク機器を収容する巨大なITインフラを必要とし、これらの施設は、従来の企業向けデータセンターとは比較にならない規模で電力を消費しています。

これらのハイパースケーラーが、日本のデータセンター立地を検討する際、印西エリアが持つ地理的優位性(強固な地盤、水害リスクの低さ、都心からのアクセス)と、既に金融機関向けに整備されていた高品質なインフラ環境は、魅力的な条件として認識され、ハイパースケーラーが求める要件と合致しました。

結果として、ハイパースケーラーが相次いで大規模なデータセンターを開設しました。彼らのデータセンターは、その規模から「メガデータセンター」とも呼ばれ、印西エリアのデータセンター集積規模を一層拡大させました。

象徴的な出来事として、Googleが2023年10月、日本で初となる自社データセンターを千葉県印西市に開設したことを公式に発表しました。これは、Googleのサービスを提供する重要な拠点であり、印西エリアが、世界の主要なクラウドサービスのインフラを支える、極めて重要なハブとなっていることを明確に示しています。これにより、印西エリアは名実ともに「データセンター銀座」としての地位を確立したのです。

千葉県印西市エリアが「データセンター銀座」と呼ばれる背景には、以下に示すような複数の要因が複合的に作用しています。これは社会のデジタル化の進展と、それに対応するITインフラの最適化がもたらした結果と言えるでしょう。

強固な地盤、そして津波や洪水のリスクが低い高台という、自然災害に対する地理的優位性。これは、データセンターが最も重視する安定稼働の根幹を支えます。

計画的な都市開発によって整備された共同溝により、電力・通信ケーブルが保護され、安定したインフラ供給が確保されています。これは、運用中のトラブルリスクを最小限に抑えます。

東京都心および成田国際空港への良好なアクセスは、運用保守における人的・物的リソースの迅速な展開を可能にし、効率的なデータセンター運営を支援します。

1990年代から金融機関の災害対策拠点としての距離要件を満たしたことからデータセンター集積が始まり、その後、東日本大震災後の基準改訂、そして世界的なクラウドコンピューティングの台頭という社会の変化に対応しながら、その整備されたインフラが世界的なクラウド事業者の大規模施設誘致へと繋がった経緯があります。

これらの事実が示すように、印西エリアのデータセンター集積は、単一の理由によるものではなく、長年にわたる社会情勢や技術トレンドの変化に適合し、進化してきた結果として形成されたものです。印西エリアの「データセンター銀座」は、日本全体のデジタル経済を支える上で、今後も非常に重要な役割を担っていくことでしょう。

各記載およびリンク先は2025年8月時点のものとなります。

| 千葉県 | 千葉ニュータウン事業 |

|---|---|

| 印西市 | 印西市公式ホームページ |

| 国土交通省 | ハザードマップポータルサイト |

| 公益財団法人 金融情報システムセンター | 公式サイト |

| Google Japan | Google Japan Blog |

| 国土地理院ウェブサイト | 地形・地質情報ポータルサイト |