AWS Summit Japan 2025イベントレポート~生成AIアプリ開発の内製化を支える最新のクラウド基盤~

- イベントレポート

- AWS

- クラウドネイティブ

- ../../../article/2025/08/aws_summit_japan.html

2025年9月、クラウドデータプラットフォームのリーディングカンパニーであるSnowflake社が主催するイベント「Snowflake World Tour Tokyo 2025」が、東京で開催されました。

Snowflake社はクラウドネイティブなデータウェアハウスを提供し、企業のデータ活用を加速させる革新的なソリューションを展開しています。本イベントでは、最新の製品アップデート、AI活用のベストプラクティス、国内外の事例が共有され、多くのビジネスユーザーや技術者が集まりました。SCSKもスポンサーとして本イベントに参加し、ブースを出展。Snowflakeと連携したソリューションや最新の取り組みを紹介しました。

本レポートでは、イベントの様子やKeynote(基調講演)のハイライトや、SCSKブースの様子をお伝えします。

【この記事を書いた人】ITPNAVI編集部 加藤優子

ITPNAVI編集部の加藤です!

連載「カトウタイムズ」でさまざまなIT関連の最新情報を、

SCSK社員である私の視点で皆様にお届けしています。

目次

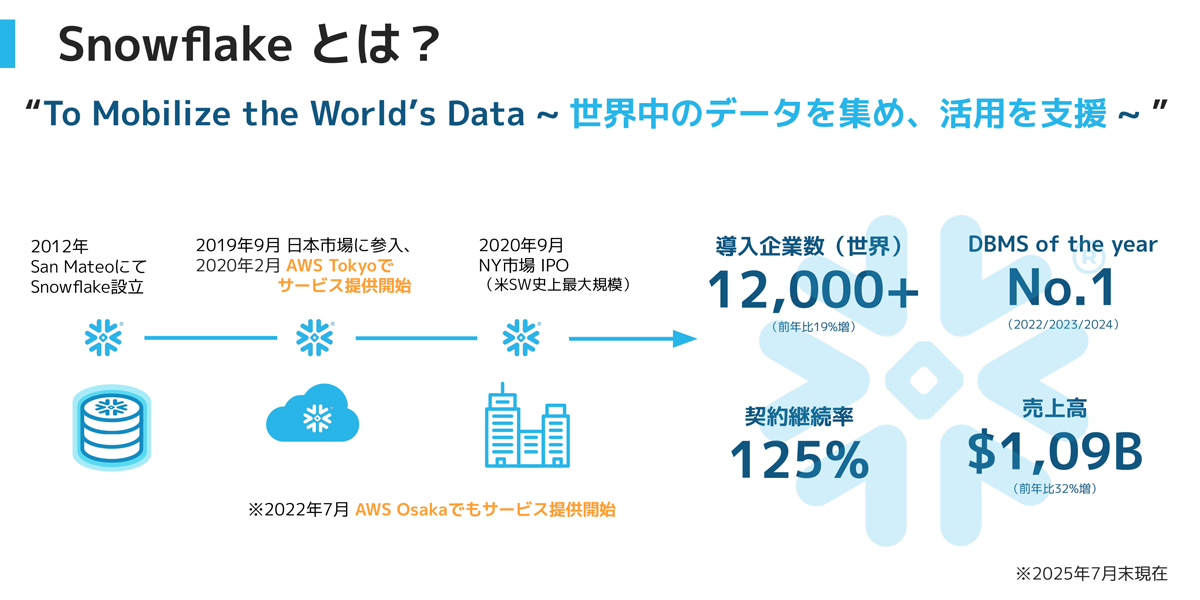

Snowflake Inc.(以下Snowflake社)は、2012年に米国で設立されたクラウドネイティブなデータウェアハウス(DWH)(※)「Snowflake」を提供する企業です。AWS、Microsoft Azure、Google Cloudといった主要クラウドと連携して動作し、「AIデータクラウド」というコンセプトのもと、企業のデータ活用を加速させる革新的なソリューションを展開しています。

データウェアハウスは、企業内外の膨大なデータを統合・整理し、分析や意思決定に活用するための基盤です。データを一元管理し、BIツールなどでの分析に適したデータに加工、変更履歴を含むデータのライフサイクルを管理できます。このような特徴から、データ利活用の基盤として注目され、国内でも導入が進んでいます。

従来のDWHは、特にオンプレミス環境の場合、データ量の増減に応じた柔軟な拡張(スケーリング)が難しかったり、ハードウェアの調達やメンテナンスのコストが増大してしまったり、あるいは半構造化・非構造化データに対応できないといった課題がありました。

そこでSnowflakeは、クラウドネイティブ設計と独自のアーキテクチャを採用。マルチクラウドでのデータ共有や幅広いデータ形式に対応できるほか、AIや機械学習の機能を拡充することで、データ利活用を加速する基盤として、世界中のユーザーに評価されています。

「Snowflake World Tour」は、Snowflake社が世界各地で開催するグローバルイベントで、最新の製品アップデート、AI活用のベストプラクティス、国内外の事例を共有する場です。サンフランシスコやロンドンをはじめとする主要都市で行われ、日本でも毎年多くのデータリーダーやエンジニア、ビジネスユーザーが参加しています。

今年の日本での開催は、「Snowflake World Tour Tokyo 2025」として、品川駅近くのグランドプリンスホテル新高輪で行われました。従来1日のみだった会期は初の2日間となり、申し込みは1万人を超え、参加者も6,300名超と過去最大規模となりました。これは何と他国で行われているSnowflake World Tourと比べても最多とのこと。「AIとアプリが導く、新しい可能性の世界へ」をテーマに、90を超えるセッションが提供され、AIやアプリ開発を加速させるヒントを得られる場として大きな盛り上がりを見せました。

また、SCSKを含む20社以上のパートナー企業がブースを出展し、データ活用の課題解決や最新ソリューションを直接体験できる場が提供されました。

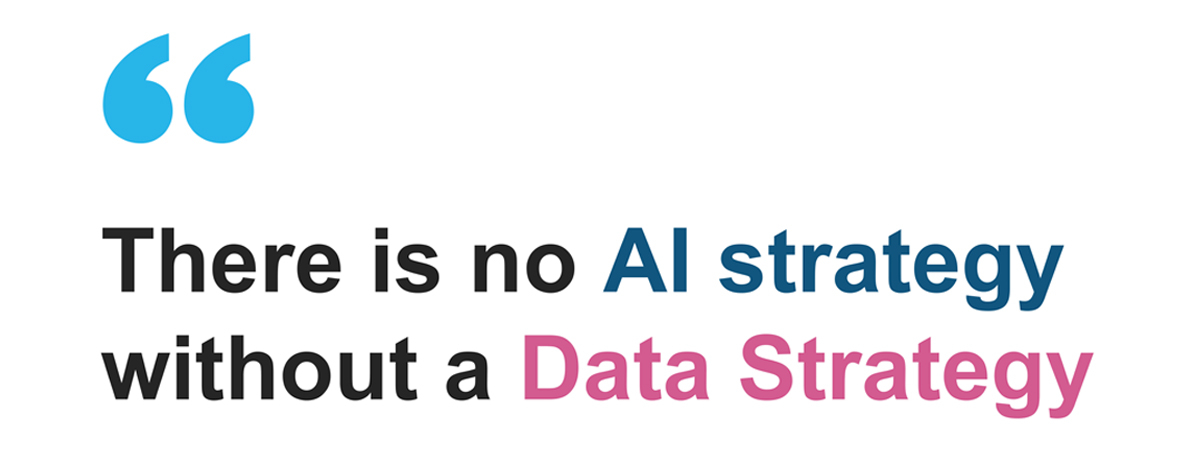

Snowflake World Tour Tokyo 2025のKeynote(基調講演)は、Day1とDay2ともに10時から行われました。Day1の冒頭に登場したSnowflake社の社長執行役員 浮田氏は、日本企業の69%が「データ品質やアクセス制約」を課題に挙げている現状を示し、AI活用の前提は「信頼できるデータ基盤」である、つまり「データ戦略なくして、AI戦略なし」と強調しました。生成AIやAgentic AI(あるいはAIエージェント)を導入しても、データが分散していたり、品質が担保されていなかったりすると、効果は得られません。だからこそ、データの集約とガバナンスが重要だというメッセージです。

基調講演では浮田氏の他にもSnowflake社およびユーザー企業のトップが登壇し、同社が軸とするEasy(使いやすい)・Connected(つながる)・Trusted(信頼できる)の3要素を満たすDWHをどう構築しているかがリアルに語られ、大盛況となりました。この章では、そんな大注目の基調講演についてポイントをまとめてご紹介します。

続いて登壇したCEOのスリダール・ラマスワミ氏は、Snowflake社のミッションを「あらゆる企業がデータとAIで最大の成果を発揮できるようにすること」と改めて位置づけました。そして彼が繰り返し口にしたのは「シンプルさ」という言葉です。複雑な仕組みや分断されたデータ・業務プロセスは、リスクやコストを増大させます。Snowflake社は、データ間の摩擦を取り除き、サイロを打破し、どこにデータがあっても活用できる世界を目指しています。その実現に向けて、Snowflakeに実装された、あるいは間もなく実装される新しい機能を紹介しました。(以下で触れる新機能は次章で詳しくご紹介します)

たとえば、「Snowflake Intelligence」。これは、自然言語でデータに質問し、会話のようにインサイトを得られる機能です。さらに、AIをプラットフォームの内側で安全に呼び出すアプローチとして、SQLから直接LLM機能を扱える「Cortex AI」にも言及。要約・分類・抽出・埋め込みといった処理をデータ移送なしで行えることで、ユーザーが使い慣れたSQLにAIを融合し、既存のワークフローを崩さずにAIを活用できます。

基盤面の進化としては、「Gen2 Standard Warehouse」が挙げられます。最新のハードウェアとエンジンの最適化によって、現行のGen1と比較して分析性能が概ね2倍超に向上しました。また、データ取り込みと連携の複雑性を解消するソリューションとして、「Snowflake Openflow」が紹介されました。あらゆるデータソースをSnowflakeと繋ぎ、ストリーミングからバッチ、構造化・非構造化データまでをノーコードで統合します。

加えて、「Horizon Catalog」によるガバナンス強化も発表されました。どこにどんなデータがあるか、誰がアクセスできるか、どんなルールで管理されているかを一元的に管理してガバナンスやセキュリティをサポートし、AIが安心してデータを活用できる信頼性を確保します。

最後に、Microsoft社のCEO サティア・ナデラ氏が動画で登場し、データ利活用を「日々の会話」にまで持ち込む取り組みとして、Microsoft 365 CopilotやTeamsとの連携について話されました。日常業務の中で、自然言語でSnowflakeのデータを呼び出し、意思決定に繋げる世界が現実になりつつあります。

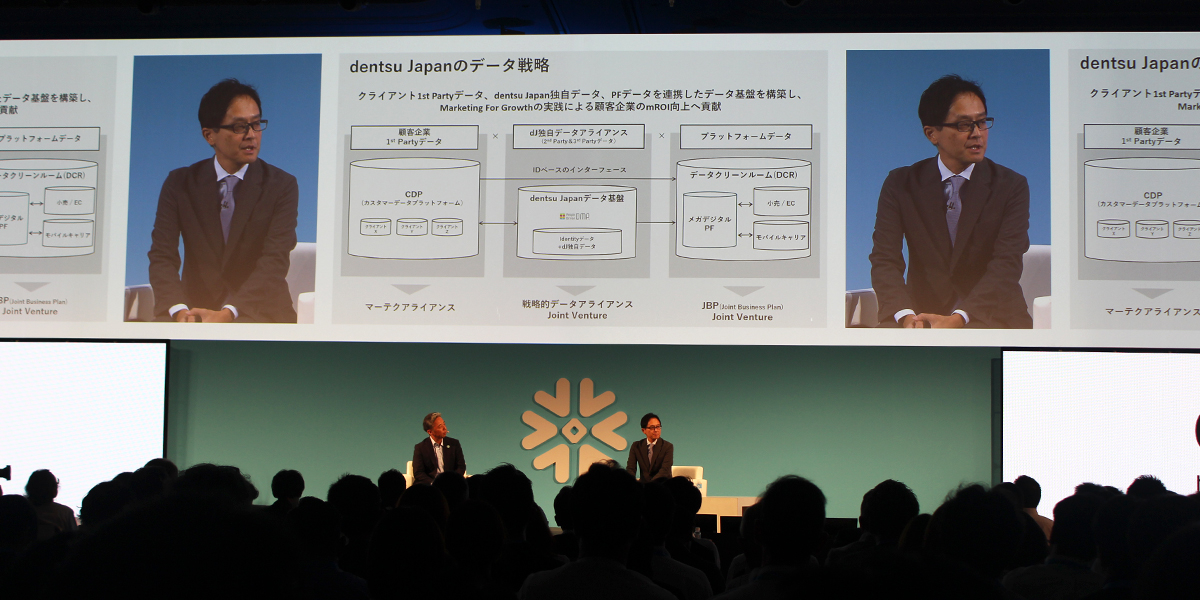

国内事例としてdentsu Japanの松永氏が発表した同社の取り組みは、日本企業が直面する課題を象徴していました。それはデータの企業間連携であり、他社との連携をしていない企業の割合が、欧米の平均20%と比べて日本は75%と、大きく遅れをとっているということです。例えば小売業が持つPOSやECのデータと、メーカーのCRM、そして気象情報等の外部データを組み合わせることで、より高度な需要予測やマーケティング施策の検討が可能になるなど、企業間データ連携は意思決定の質とスピードを一気に引き上げるための重要な仕組みです。

そこで同社は、Snowflakeを活用し、企業間データ連携を安全に実現するための「TOBIRAS Shares Gardes(トビラスシェアーズガーデン)」というデータクリーンルーム基盤を構築しました。1stパーティに加え2nd/3rdパーティの消費者データを統合し、プライバシーポリシーを遵守状況や法的リスクをAIエージェントが監視して、企業が必要なデータを適切に利用できます。さらに、1億人規模のAIペルソナを再現する「People Model」や、「AIアートディレクター」によるビジュアルアイデア生成など、独自の生成AIサービスをTOBIRASと連携させています。

データ活用には質の高い大量のデータが必要であり、各企業が自社だけで準備・整備するには限界があります。TOBIRASのようなガバナンスを前提にしたデータのオープン基盤と生成AI基盤の組み合わせによって、データ活用の幅とスピード、安全性を網羅し、日本における企業間データ連携の加速を実現します。

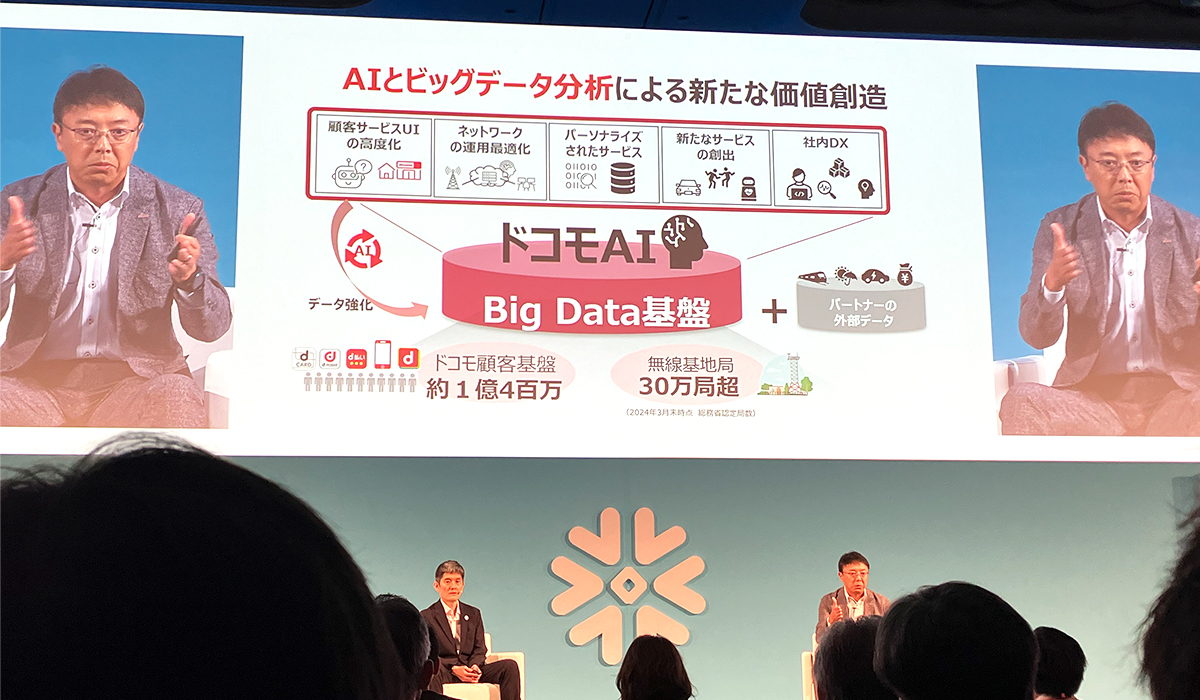

NTTドコモの代表取締役副社長 CTO 佐藤氏が対談形式で語った事例も、Snowflake社が目指す「シンプルさ」「つながり」「信頼性」を体現する好例でした。

同社では、現場とR&D部門の距離が遠く、現場は課題を多く抱えているものの解決策が分からず、R&Dはテクノロジーに詳しいものの現場感覚が分からない―そんな大企業ならではの縦割りの壁が大きな課題でした。そこでSnowflakeを導入し、全社をつなぐ「筋肉質」なデータ基盤を実現。以前の、単にデータを守る(保管する)だけのデータ基盤から、業務課題を解決する攻めのデータ基盤へと生まれ変わりました。Snowflakeのガバナンス機能によって保守や障害対応にかかっていた時間を大幅に削減し、プロジェクトごとのコストも明確化。さらに、柔軟なスケーリングで処理が集中した際の速度低下も抑えられ、「軽い・強い・早い」データ基盤が整いました。

この基盤上で、データ活用の民主化も進んでいます。従来は専門家に依頼していたデータ分析も、「Streamlit」を活用したBIツールによって、現場担当者がWebブラウザから簡単に操作できるようになり、現場主導のデータ活用が定着。社員による自主的なBIツール開発も進み、毎年開催しているデータ活用コンテストをきっかけに、今では127個ものアプリが現場で日常的に使われています。

今後は「人」が使うためのデータ基盤から「AI」が使うためのデータ基盤へと進化させ、AI価値を最大化するためのリアルタイム性やマルチモーダル、エージェンティックなデータ活用にも挑戦していくとの展望が語られました。

OpenAI Japanの代表執行役社長 長﨑氏との対談では、日本企業のAI活用が今どの段階にあり、これからどこへ向かうのかが語られました。

長﨑氏が多くの日本企業を訪れて実感したのは、これまで日本企業では、AI導入がPoC(概念実証)止まりになりがちでスピードも遅いこと、そして現場の課題や経営課題とAI活用が直結していないということです。高齢化による人手不足が深刻化する中、特定領域をAIに任せる、つまりAIを本番業務に組み込むことが不可欠になってきます。そのためには「まず最新のAIを使ってみる」「経営課題に直結したテーマ設定」「現場のデータとAIをつなぐ仕組み」が重要だと語られました。

さらに、AI活用の現場ではガバナンスやセキュリティも重要なテーマです。OpenAIでは最新モデル(GPT-5など)の安全性検証や、企業データのプライバシー保護にも力を入れているとのこと。AIが組織の「OS」となり、業種や業務を問わず、自然言語であらゆる業務を自動化できる未来が、すぐそこまで来ていることが印象的でした。

最後に長﨑氏は、「まずは最新のAIを使ってみること。マニュアルはないので、現場の社員が自分で試し、発見し、組織全体でAI活用の知見を深めていくことが大切」と参加者にエールを送りました。

基調講演で語られたAI時代のデータ基盤としてのビジョンは、Snowflakeの最新機能群によって、いよいよ現場のものとなりつつあります。ここでは、データが新たな価値を生む場所になるべくSnowflakeがどのように進化しているのかについて、個別セッションで紹介されたポイントをご紹介します。

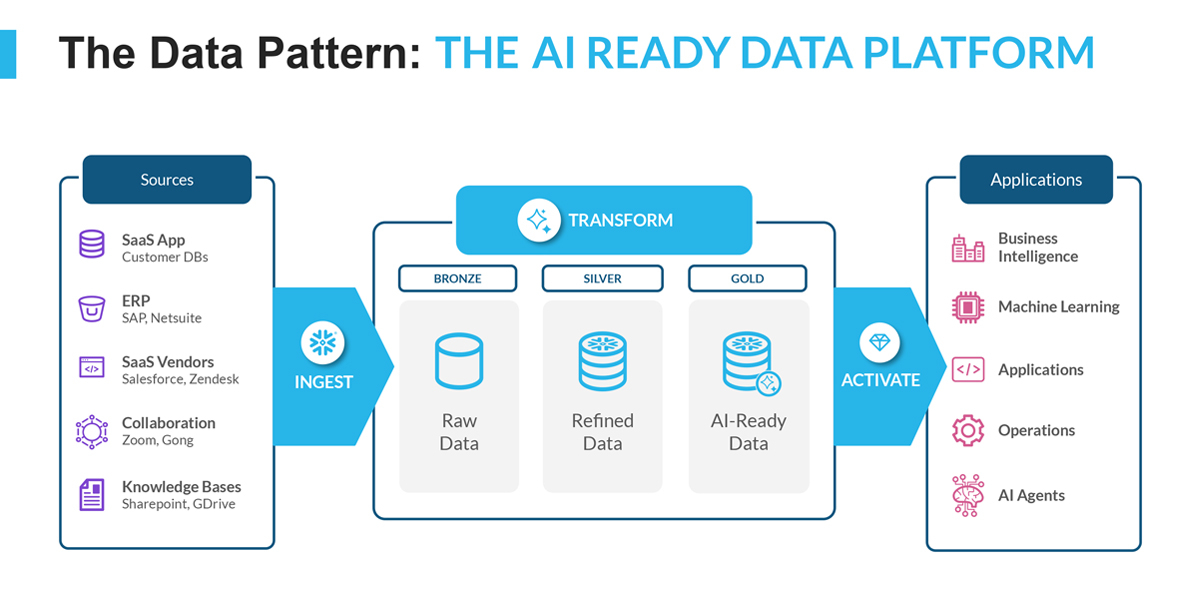

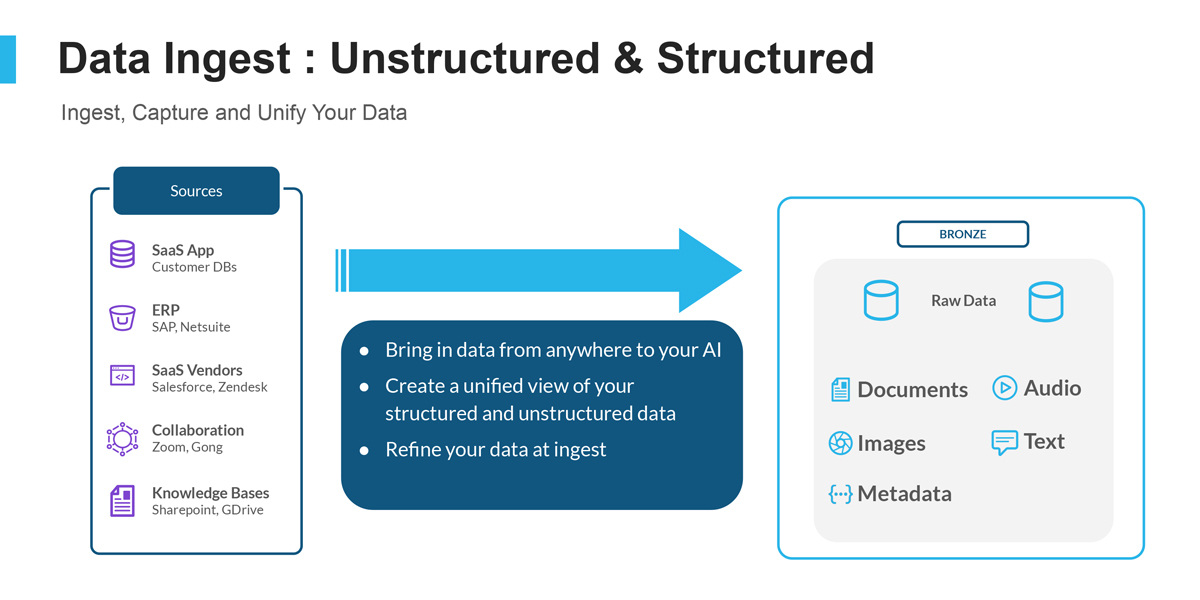

まず必要なのが、データの統合です。

SnowflakeのOpenflowは、構造化・非構造化・バッチ・ストリーミングなど、あらゆるデータをノーコードで取り込み、変換・加工・AI連携までを一気通貫で設計できる新しい統合基盤です。

例えば、契約書や画像、音声データなども含めて、外部ストレージ(Amazon S3、Azure Blob Storage等)から直接Snowflakeに取り込み、必要な加工やAI処理をパイプライン化できます。これにより、どんなデータでも、どこにあるデータでも、Snowflakeに集約し、データサイロの解消と現場主導のデータ活用が加速します。

データが集まったら、次はAIで使える状態(AI-Ready)に整える段階です。

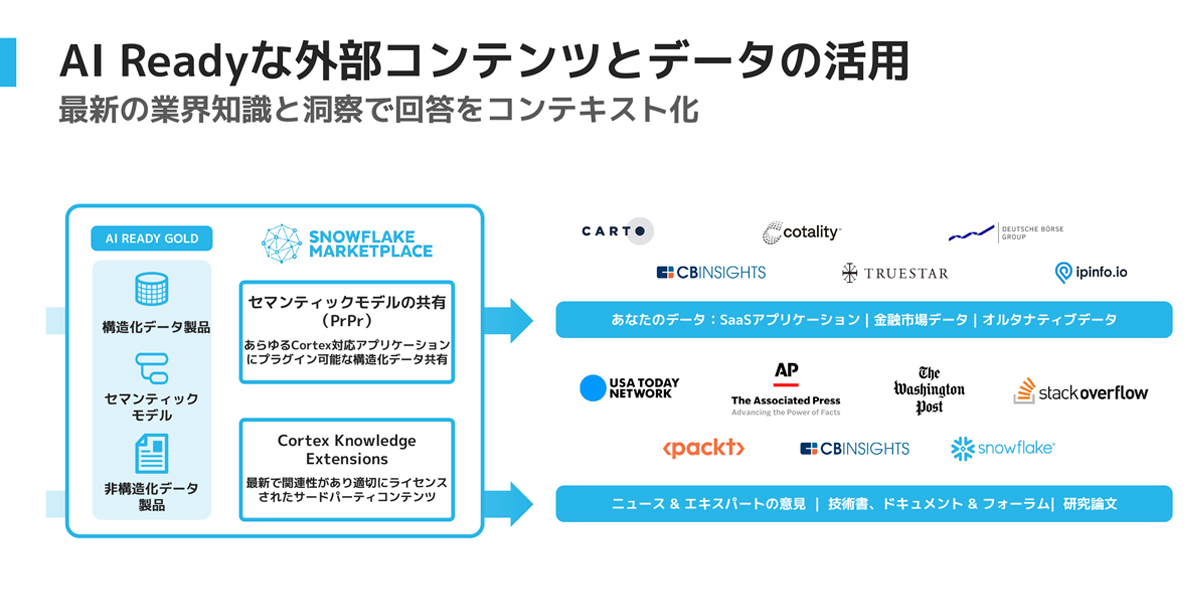

このとき役立つのが、ビジネス用語や業務メトリクスなどの定義を明確化する「セマンティックビュー」です。具体的には、たとえば「売上」というデータがあったとき、A部署では「出荷ベース」、B部署では「請求ベース」など、同じ言葉でも中身が違うことがあります。セマンティックビューを使うと、言葉の定義や計算ロジックを明確に登録できるため、部署やシステムごとにバラバラだったデータを共通の軸で分析できるようになります。

また、「Snowflakeマーケットプレイス」では、3rdパーティーデータやセマンティックモデルも入手・共有可能。業界標準の指標や外部データとも「意味を揃えて」自社の分析に活用できるようになりました。

データがAI-Readyになったら、検索・分析のステージへ。

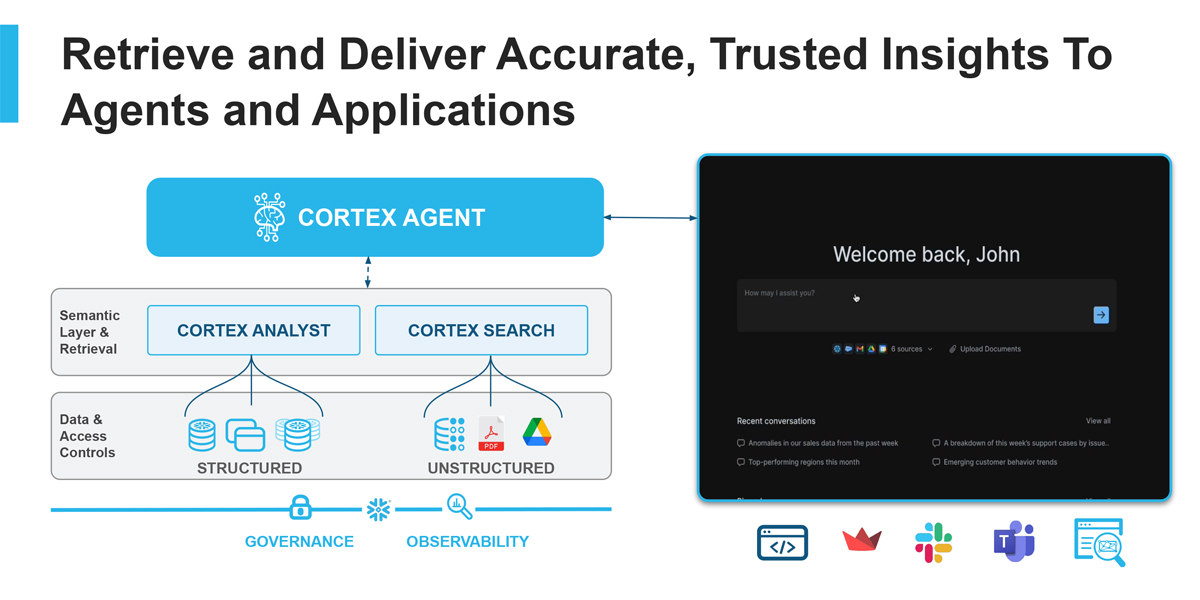

ここではCortex AIという、Snowflake上でAIを活用するための総合AIプラットフォームが活躍します。この中には、用途に応じて使い分けられる複数のAI機能が含まれています。

Cortex Search:PDFや画像、音声などの非構造化データを対象に、自然言語での質問やキーワード検索を行い、AIによる要約・抽出できます。

Cortex Analyst:構造化データの検索・分析を担い、セマンティックレイヤーを活用した高精度な検索・分析が可能です。

Cortex AISQL:Cortex AIの機能をSQLから直接呼び出せるようにしたインターフェースです。例えば「カスタマーサポートの全事例をもとに課題を整理してほしい」「大量のレビューを自動で分類したい」といった処理を、SQL関数として1行で実行できます。

AIモデルについても、OpenAI、Anthropic、Metaなど多様な選択肢が用意されており、用途や目的に応じて最適なモデルを選べます。

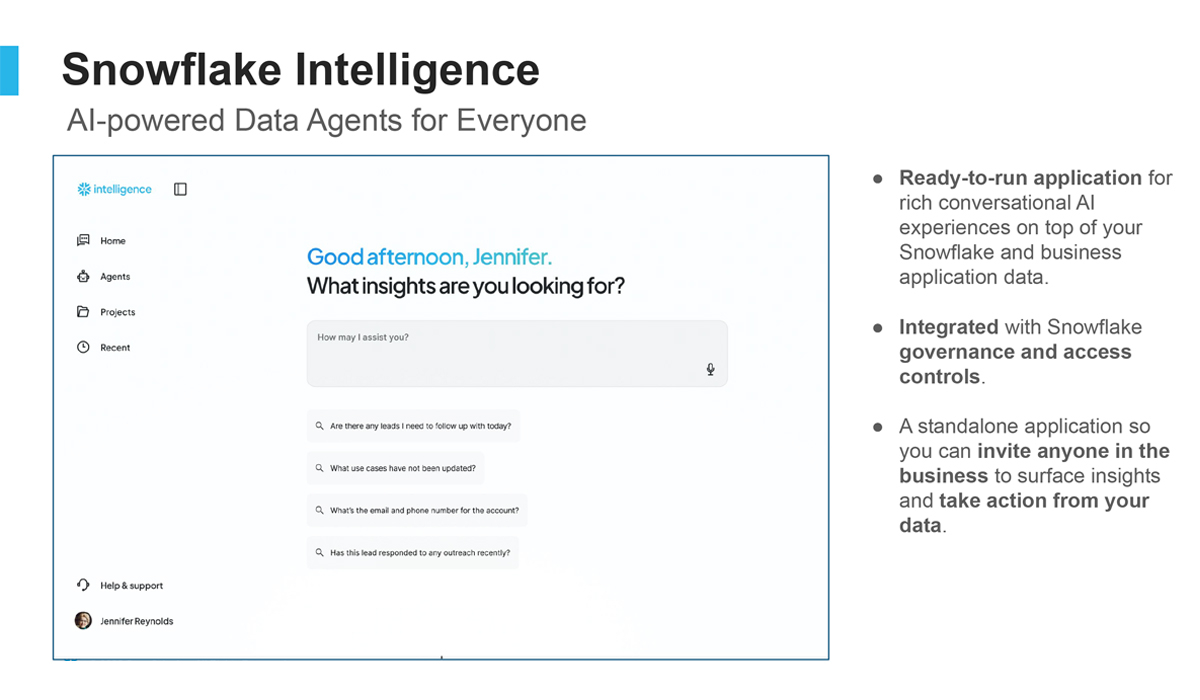

ユーザーが簡単にインサイトを得るための体験も大きく進化しています。

Snowflake Intelligenceは、会話型UIで自然言語からデータにアクセスできるアプリケーションです。SQLを書くのではなく自然言語で指示するだけで、AIエージェントがデータを検索し、グラフや要約、次のアクション案を即座に提示してくれます。また、「Cortex Agent API」を使えば、AIエージェントを業務プロセスやアプリに組み込むこともでます。

従来、現場担当者がインサイトを得たい(例えば今月の成約率とその要因を知りたい)と思ったら、データアナリストに依頼してSQLおよびレポートを作成してもらい、数日後に回答をもらう必要がありました。Snowflake IntelligenceとCortex Agent APIを使えば、担当者自身がUIで入力するだけで、あるいはAIエージェントが組み込まれたアプリを操作するだけで、必要とするインサイトを即座に獲得できるようになります。

こうした進化の大前提となるのが、ガバナンスとコスト最適化、そしてオープン性です。

Horizon Catalogは、全てのデータやAI資産を一元管理する統合カタログです。Snowflake内の表・ファイル・ダッシュボード・AIモデルをまとめて登録・管理できるだけでなく、Iceberg(RESTカタログ経由)や外部データベースも横断検索できます。これにより「どこにどんなデータがあり、誰が使えるか」をひと目で把握可能。さらに、機密データの自動検出・タグ付け、権限やマスキングの適用、監査・品質モニタリング・異常検知・部門別コストの見える化まで、運用ガードレールを標準装備しています。Horizon Catalog Copilotが自然言語で設定や検索を手伝ってくれるので、専門知識がなくても安全に、迷わず、すぐ使えるのが特長です。

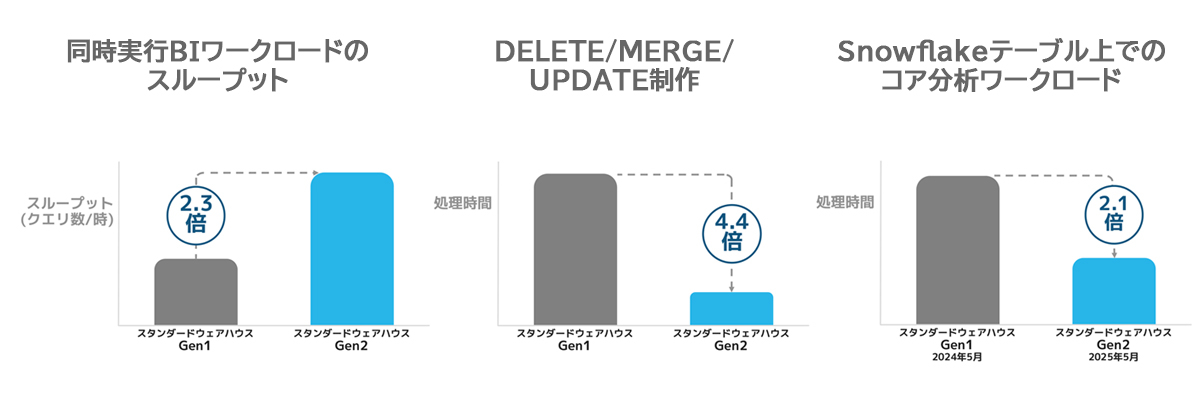

また、基盤面の進化として注目したいのがGen2 Standard Warehouseです。

これはSnowflakeの仮想データウェアハウスの次世代版で、従来比で最大2倍以上のパフォーマンス向上を実現しながら、同じコストでより多くの処理をこなせるのが特長です。特に、AIや大規模データ分析のような負荷の高いワークロードでも、処理時間のブレを抑え、安定したスループットを確保できます。ワークロードに応じた自動スケーリングとコスト最適化も可能で、AI時代の柔軟なリソース活用を支える重要な進化といえるでしょう。

※「2XL スタンダードウェアハウス-Gen1」と「2XL スタンダードウェアハウス-Gen2」を使用して測定

スポンサー各社がブースを構える展示エリアでは、SCSKブースにも多くの来場者が足を運んでくださいました。今回私たちが紹介したのは、Snowflakeの導入をゴールではなくスタートラインと捉え、その後の運用・改善までをしっかり支援するソリューション「SuccessChain」です。

Snowflakeは、データ活用の可能性を大きく広げるプラットフォームですが、「どうやって導入すればよいか」「どう使いこなすか」「どう価値を最大化するか」が課題になる企業も少なくありません。SuccessChainは、導入前の不安から導入後の伸び悩みまでをまとめて解消することを目指しています。

(出典)SuccessChain for DataPlatform(サクセスチェーン フォー データプラットフォーム) | SCSK株式会社

ブースでは、実際のサポート事例や、コスト削減・運用効率化の成果を紹介しながら、来場者の皆さまと活発な意見交換を行いました。これから検討される方にも、導入後の活用を加速したい方にとっても、SCSKは強力なパートナーです。

Snowflake World Tour Tokyo 2025は、AIとデータ活用の未来を体感できるイベントでした。キーワードは 「シンプル」「つながる」「信頼できる」。

Snowflakeは、Openflowでデータを自在につなぎ、Cortex AIでAIを身近にし、Snowflake Intelligenceで「質問するだけ」の分析体験を実現。さらに、Horizon CatalogやGen2 Standard Warehouseで、ガバナンスとパフォーマンスも次のレベルへ進化しています。

AI時代の競争力は、データ基盤をどう整え、どう使いこなすかで決まります。「Snowflakeを導入したけれど、もっと価値を引き出したい」「AI活用を加速したい」そんなときは、SCSKにご相談ください。Snowflakeのパートナーとして、製品単体の販売はもちろん、AWS向けに最適化したパッケージ、SuccessChainをベースとした導入から運用、改善、そしてAI活用まで、ニーズに応じたご提案をさせていただきます。データとAIで、次の一手を一緒に描きませんか?

1日目の終わりに、展示エリアはハッピーアワーの会場に一変。データ利活用にはあらゆるサイロを取っ払ってオープン性を追求する、そのためにエコシステムを構築する、という健全な目的のもと、お酒を交わしてパートナー同士が積極的に交流を深めました。

下戸の筆者はお酒の代わりにポテチなどのスナック菓子を片手に会場の雰囲気を満喫