クラウドネイティブ化の具体的手法を解説!企業のアフタークラウドを支援するNebulaShift【イベントレポート前編】

- クラウドネイティブ

- DX

- NebulaShift

- ../../../article/2024/07/nebulashift1.html

2025年6月に幕張メッセで開催された「AWS Summit Japan 2025」。今年は「ビルダーと描く新たな価値創造」をテーマに、AWSによるクラウドと生成AIが描くこれからの社会と産業変革について、国内外の最新事例と技術が一堂に会しました。

AWSは現在、世界のクラウドインフラ市場で約30%(※)のシェアを誇るトッププロバイダーであり、生成AIやデータ活用、クラウドネイティブ開発といった分野でも業界をリードしています。そのため、AWS Summitは単なる技術イベントにとどまらず、クラウドネイティブ戦略を検討する企業にとってのアイデアが詰まった場として、エンジニア以外にもあらゆるビジネスマンから年々注目度を高めています。

SCSKはプラチナスポンサーとして本イベントに出展し、四国銀行様との共同セッションや多彩な展示ソリューションを通じて、AWS領域での技術力と信頼性を強くアピールしました。本レポートでは、基調講演・個別セッション・展示ブースの内容から、AWS Summit Japan 2025の注目ポイントを振り返ります。

【この記事を書いた人】ITPNAVI編集部 加藤優子

ITPNAVI編集部の加藤です!

連載「カトウタイムズ」でさまざまなIT関連の最新情報を、

SCSK社員である私の視点で皆様にお届けしています。

目次

「AWS Summit Japan」とは、国内最大級のAWSカンファレンスです。2012年から毎年開催されており、AWSの最新技術や導入事例を直接体感できる貴重な場として、クラウド導入を検討する企業や技術者から高い注目を集めています。

今年は、「AWS Summit Japan 2025」として、6月25日(水)〜26日(木)の2日間にわたって、幕張メッセで開催されました。会場規模・登壇企業数・技術カテゴリともに過去最大となり、オンラインを含めた登録者数は6万3,000人、2日間の延べ来場者数は3万6,000人を記録する一大イベントになりました。メインステージでは、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社(以下AWSジャパン) 代表取締役社長 白幡氏による基調講演に加え、生成AI・データ分析・モダナイゼーション・セキュリティ・生成AI教育・DevOps等に関する160以上のセッションが展開され、270社以上がブースを出展しました。

SCSKはプラチナスポンサーとして出展し、企業のAWS活用を支える内製化・生成AI・コンテナ・データ活用などの最新ソリューションを紹介。展示とシアター講演を通じて多数の来場者と対話を行いました。ここからは、本イベントの発表内容をもとに、注目すべきトピックスをまとめてご紹介します。

AWS Summit Japan 2025は、AWSジャパン 代表執行役員社長の白幡晶彦氏らによる基調講演「ビルダーと描く新たな価値創造」から始まりました。10時の開始時刻に向け、筆者は9時に会場に入りましたが、すでにメイン会場は満席となっており、少し離れたサテライト会場に通されました。サテライト会場もあっという間に埋まり、イベントの注目度と人気度の高さがうかがえます。

9時頃の入場受付は既に大行列

この章では、そんな大注目の基調講演についてポイントをまとめてご紹介します。

まず紹介されたのは、日本企業による生成AIの積極的な活用です。AWSの調査によると、日本企業の82%がすでに生成AIを導入済みであり、55%の企業がCAIO(Chief AI Officer:最高AI責任者)を設置しているとのこと。これは世界的に見ても非常に高い水準であり、日本が生成AIの実装フェーズにおいて「実験」から「実用」へと最も早く踏み出している国の一つであることが示されました。

この動きに対してAWSは、生成AIを使うのは技術者だけに限らないという考えのもと、タイトルにもある通り、変革に挑戦する全ての人を「ビルダー」と定義し、ビルダーを支援するインフラ・サービス・コミュニティの創出によって、生成AI活用を促進していると説明されました。

生成AI活用を促進する上で課題となるのが、既存のオンプレミス資産や基幹システムとの共存です。AWSは、「Oracle Database@AWS」によってOracle Exadataで構築されたシステムを、「Amazon Elastic VMware Service(EVS)」によってVMWare環境を、そのままAWSに移行できる仕組みを提供しています。企業はこれまで培ってきた既存システムの運用性を維持しながら、信頼性やアジリティを高めることができます。

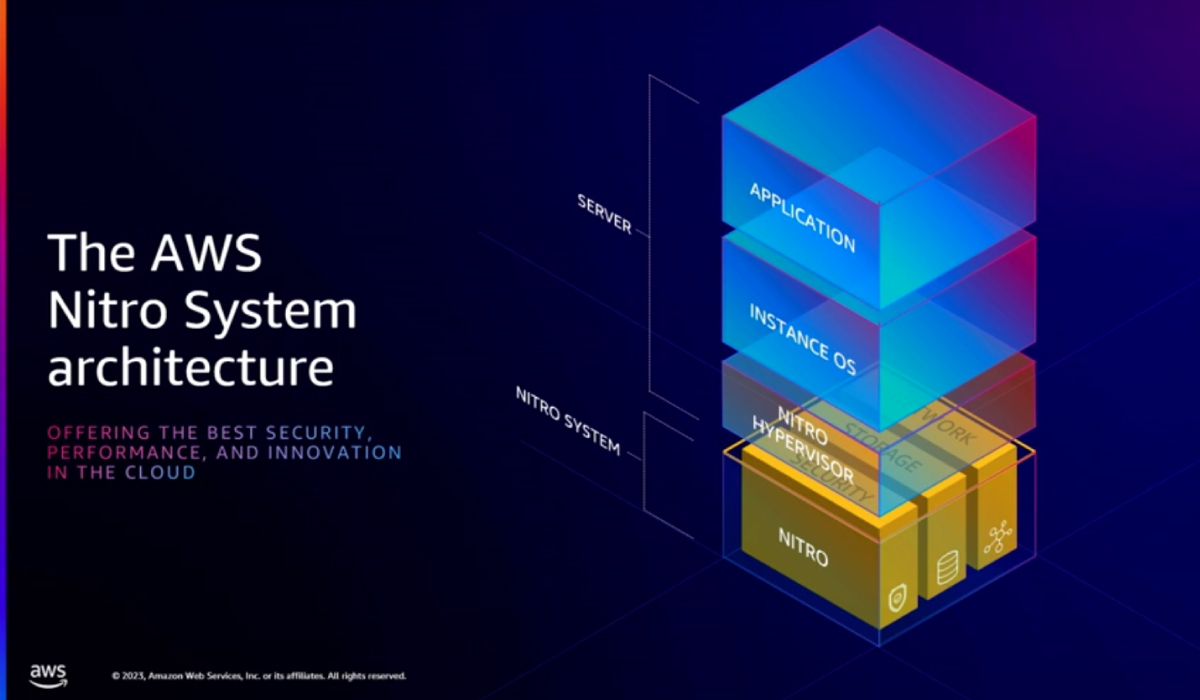

また、従来からクラウド移行の一番の不安材料としてセキュリティがよく挙がります。特に機密性の高い業務データを生成AIで扱う場合、クラウド上でのデータ堅牢性は重要なポイントとなります。AWSは、独自に開発したハードウェアとソフトウェアで構成された「AWS Nitro System」によってセキュリティの課題も解決しています。従来のクラウドインフラはサードパーティー製のハードウェアで構成されていましたが、AWS Nitroによって、設計・製造・運用すべてをAWSが一貫して管理することで、ハードウェアレベルのセキュリティを実現します。こうした基盤によって、企業はセンシティブなワークロードを安心してクラウド上で活用できるようになります。

(出典)AWS re:Invent 2023 - Deep dive into the AWS Nitro System (CMP306)

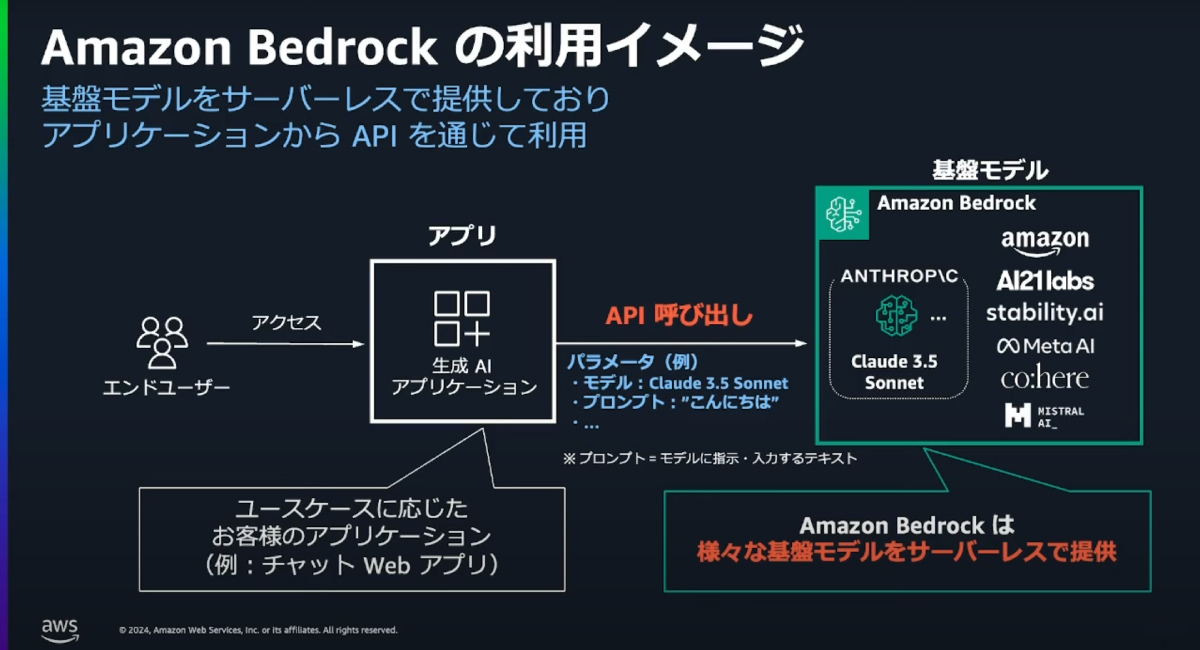

またAWSは「Amazon Bedrock」により、生成AIを業務に取り入れたい全ての企業にとって、柔軟かつ実用的な共通基盤を提供しています。Amazon Bedrockは、Anthropic(Claude)、Meta(Llama)、Cohere、Stability AI、Amazon Titanなど、複数の高性能な基盤モデル(Foundation Models)を、単一のAPIで利用できるフルマネージドサービスです。

(出典)Amazon Bedrock Overview 【Amazon Bedrock Series #01】【AWS Black Belt】

企業は自社のユースケースに応じて基盤モデルを選択し、プロンプト設計やRAG(Retrieval-Augmented Generation)、ファインチューニングなどの機能を組み合わせることで、短期間で自社に最適な生成AIアプリケーションを構築できます。さらに、サーバーレスでスケーラブルな構成が可能なため、インフラ管理の負担を最小限に抑えながら、セキュアかつ柔軟に生成AIを業務に組み込むことができる点も大きな魅力です。講演では、Amazon Bedrockを活用した企業の事例として、以下の取り組みが紹介されました。

三菱電機株式会社:社内業務の効率化に生成AIエージェントを導入し、業務効率を2倍に向上。製造現場において、消費者ニーズに合わせた柔軟な生産計画をさまざまなAIエージェントが調整するスマートファクトリーサービスの事業化も進めています。

株式会社LayerX:AIエージェントによって業務の「隙間」を埋める新しいUXを提案。例えば経費精算を行う際、手続き書類をAIが読んで適切な申請フォームを選択し、いろいろな業務アプリ(システム)から必要な情報を取得してフォームを埋める、といったことが実現できます。

これらの事例は、生成AIが単なるチャットボットや文章生成にとどまらず、業務プロセスの再設計や新たな価値創出に直結していることを示しています。Amazon BedrockはAWSにおける生成AIの共通基盤として、生成AIの民主化を支える中核的な存在と言えるでしょう。

生成AIの活用が進む中で、その処理を支えるクラウドインフラの進化も不可欠です。AWSは、コンピュート・ストレージ・データベースの3つの観点から、生成AIに最適化されたインフラを提供しています。

Amazon EC2 P6の製品群

(出典)AWS Trainium2-powered Amazon EC2 Trn2 Instancess and Trn2 UltraServers | Amazon Web Services

コンピュート:今年6月に公開されたばかりのGPUインスタンス「Amazon EC2 P6」では、NVIDIA Blackwell GPUおよびAWSが独自に開発した「Trainium2」AIチップを搭載。数千億〜数兆パラメータ規模のLLMやマルチモーダルモデルの学習・デプロイに対応し、従来よりも非常に複雑で性能が要求される生成AIモデルのトレーニングや推論処理を、より柔軟かつ迅速に実行できる環境が整っています。

ストレージ:「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 」は、エクサバイト規模に対応したスケーラビリティと、99.99%の高可用性を誇るストレージです。現在はなんと400兆を超えるオブジェクトが保存されています。(生成)AIの開発・運用に必要となる膨大なデータにも十分対応可能です。

データベース:リレーショナルデータベース「Amazon Aurora」をはじめ、あらゆるユースケースに対応するデータベースをラインナップしています。最新の分散型データベースサービス「Amazon DSQL」では、分散書き込みの信頼性を支えるデータ同期を「Amazon Time Sync Service」によるナノ秒レベルの時刻同期によって保証。SQL・NoSQLの両方に対応し、マルチリージョン間での低遅延を実現しています。

このようにAWSは、ビルダーが自らの想像力で手軽に利用できるさまざまなサービスや共創基盤を提供し、生成AI活用を加速しています。では、その生成AIが実際にどのような業務の現場で使われ、どのような成果を生んでいるのでしょうか?次章では、注目セッションの一つである株式会社四国銀行様(以下敬称略)の取り組みを通して、生成AIの実装事例を具体的にご紹介します。

生成AIという新技術を地域密着の金融機関がどのように形にし、わずか9か月で社会課題に対する解決策へと昇華させたのか。注目を集めたのが、四国銀行とSCSKによる個別セッション「AIで振り込め詐欺を防止しろ!四国銀行の9ヶ月間の挑戦」です。会場は事前登録者で満席となり、立ち見する参加者もいた程の大人気セッションの内容をご紹介します。

きっかけは現場の声。行員のアイデアが生んだ社会課題解決プロジェクト

四国銀行は高知県に本社を構える地方銀行で、県内外に約110店舗を展開しています。本プロジェクトは、行内で実施された生成AI活用アイディアコンテストから始まりました。「ATM前で携帯通話しているお客様を自動で検知し、詐欺被害の未然防止につなげたい」という提案が特別賞に選ばれたことをきっかけに、行内での議論が活性化。社会課題の解決に向け、プロジェクトが立ち上がりました。

AWS未経験からスタート、内製で実装まで完遂

驚くべきは、開発を手がけたチームがAWS未経験からのスタートだったということです。SCSKは、AWS内製化支援サービス「テクニカルエスコートサービス(後述)」を通して、企画フェーズから開発・運用設計に至るまで伴走型で支援しました。基礎講座、ハンズオン環境の構築、LLMの選定と評価、プロンプト設計、サーバレスアーキテクチャの構築レビューなどを通じ、開発チームが完全に内製で、そしてたった9か月という短期化で、実用レベルのシステム実装に成功しました。

「振り込め詐欺検知AIシステム」の実装技術と構成

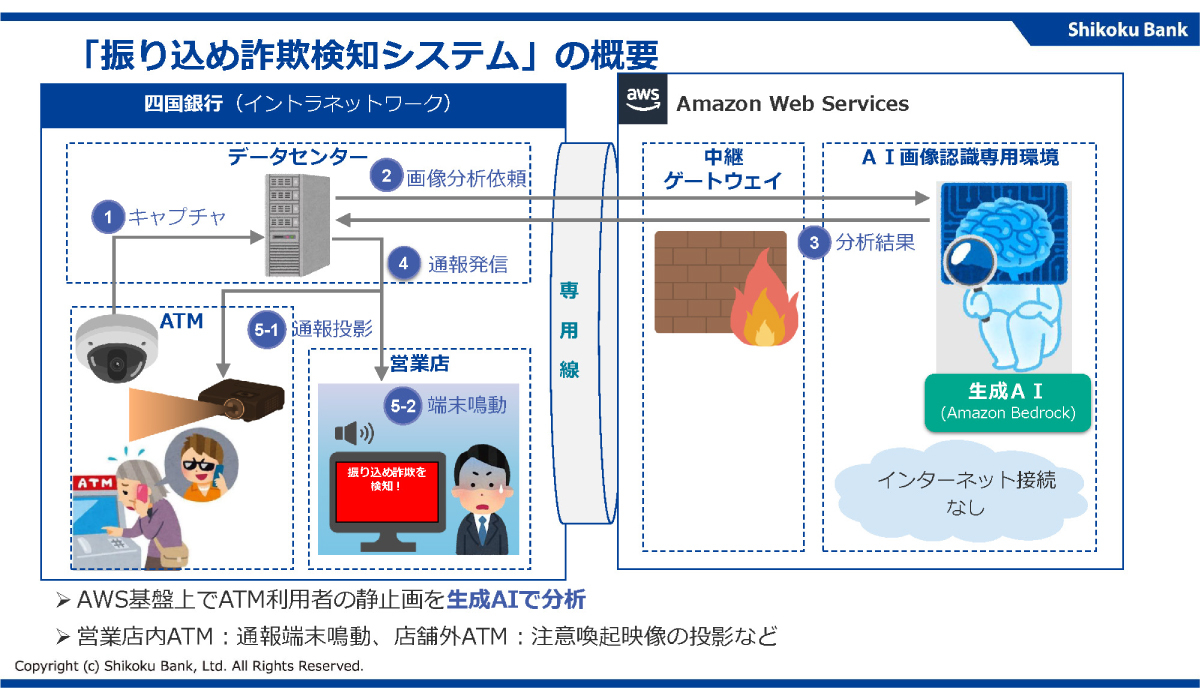

システム概要:ATMコーナーに設置したカメラの静止画像を一定間隔でAWS上の生成AIに送信。画像内の人物の動作を分析し、通話操作を検知した場合は、警告表示や行員への通報アクションを自動で実行することで、振り込め詐欺を防止します。

実用化に向けたポイントは精度・セキュリティ・コスト

四国銀行が重視したのは、現場で確実に動き続けるための3つの要素、精度・セキュリティ・コストでした。検証期間中は、それぞれの観点で多面的な検証と工夫を重ねました。

精度については、複数の生成AIモデルを比較評価し、プロンプトエンジニアリングを実施。最終的にはAmazon Bedrock上の「Claude 3.5 Sonnet」と「Amazon Titan」を用いて画像認識と行動推定の精度を高め、通話動作の検知精度を100%まで高めました。

またセキュリティについては、ATM操作画面がフレームアウトするように画角を調整し、解像度をあえて低く抑えることで、取引内容や個人情報が判別できない仕様にしました。また通信経路には「AWS Direct Connect」と「AWS PrivateLink」を活用し、分析結果を含むデータがインターネットを経由せずやり取りされるセキュアな構成を実現しました。

最後にコストについてです。検証当初はATM1台あたり3,000円/日という、全ての店舗で運用するには高すぎる推論コストが課題となりました。そこで、段階的な画像選別処理(安価な基盤モデルでスクリーニングし、高精度な判別が必要と判断された画像のみを高性能モデルで処理)を導入。高性能モデルが処理する画像を数千枚から数十枚まで削減することで、コストを27円/日まで圧縮することに成功し、年間では約1/100のコスト削減という大きなインパクトを生みました。

用途は振込詐欺対策にとどまらない。さらなる発展と応用に期待

今後も振り込め詐欺検知AIシステムの導入店舗を拡大し、本格運用を予定しています。またこの技術を流用し、要介助者を検知して素早くサポートしたり、怪しい挙動から不審者を早期発見したりといった、その他の用途での活用を積極的に検討中です。

この取り組みは単なる技術検証(PoC)ではなく、社会課題に現場発のアイデアと生成AIを掛け合わせ、自社の力で解決を形にした実装プロジェクトです。業務課題×生成AI×内製化という、これからのDXを象徴する事例となりました。

SCSKブースでは、「AWS内製化支援×生成AI×クラウドネイティブ×データ活用」の4つのテーマでソリューション展示を実施しました。デモ体験・技術相談・ミニシアター講演なども行い、常に多くの来場者であふれる大盛況となりました。

展示したソリューションのご紹介

| ソリューション名 | 概要と特長 |

|---|---|

| テクニカルエスコートサービス | 前章の四国銀行の事例でご紹介した伴走サービスです。AWS導入から内製開発までを伴走型で支援します。学習支援・PoC設計・スキル育成・CCoE支援など、AWSに関することであれば何でもお任せあれ! |

| InfoWeave | マルチエージェント型のAI活用プラットフォーム。各種業務プロセスに生成AIを組み込み、業務効率化を支援します。 |

| NebulaShift | (AWSを含むクラウド上で稼働する)コンテナ基盤によるクラウドネイティブ開発を支援するフレームワーク。EKS移行やモダナイゼーションを促進します。 |

| クラウドデータ活用サービス (Snowflake連携) |

AWS×Snowflakeによってデータ基盤の構築・可視化を支援します。AWSと連携するからこそ実現できる手軽なデータレイクの仕組みによって、分析アーキテクチャの内製・自走化を推進します。 |

ポイントは、SCSKの各サービスが単体で完結するソリューションではなく、クラウド利活用のジャーニー全体をカバーしていることです。基調講演でも述べられていた、既存システムを活かした生成AI基盤構築にあたっては、例えば次のようなステップが考えられます。

この一連の流れを、技術的にも組織的にも切れ目なく支援できることが、SCSKの強みであり、今回のブースでもその連動性が体系立てて展示・説明されていました。

AWS Summit Japan 2025を通して実感したのは、生成AIが単なるトレンドではなく、実装と内製化によって業務課題を解決する現実的な選択肢となっていることです。AWSは、Amazon Bedrockをはじめとする生成AIサービス群、柔軟なクラウドインフラ、セキュアな接続基盤などを通じて、企業の既存資産とクラウド環境を無理なく接続できる環境を提供しています。

一方、四国銀行のように、ゼロから始めるというハードルすら越えて、課題解決へと向かった組織も存在します。そこには、ビルダー(=変革に挑む人)を支えるパートナーの存在と、技術・組織・文化の三位一体で整備する支援体制がありました。

SCSKは、こうした取り組みを総合的に支えるための、人材育成・設計支援・技術伴走に長年取り組んできました。変革に必要なのは、完璧な準備ではなく、動き出す仕組みです。AWSと共に、SCSKはこれからもクラウドネイティブを支援してまいりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

1日目の終わりに、メイン会場で「AWSパートナーエンジニア選出プログラム全紹介!」というイベントがありました。AWS Partner Network (APN) に参加している会社に所属したエンジニアのうち、優れた成績を収めた方々を表彰するというもので、AWS業界の超有名人であるYukki氏の司会により、表彰者・参加者も大盛り上がりとなりました。

ちなみにSCSKからは「Japan AWS Ambassadors」に2名、「Japan AWS Top Engineers」に8名、「Japan AWS Jr. Champions」に2名、「Japan All AWS Certifications Engineers」に56名がそれぞれ選出されました!(※)AWSからもお墨付きのエンジニアが皆様をしっかりサポートさせていただきますので、クラウドおよびAWSに関するご相談・ご要望はぜひSCSKまで!