クラウドネイティブ化の具体的手法を解説!企業のアフタークラウドを支援するNebulaShift【イベントレポート前編】

- クラウドネイティブ

- DX

- NebulaShift

- ../../../article/2024/07/nebulashift1.html

変化の激しい現代、顧客ニーズを柔軟に取り入れながら素早くソフトウェア開発を行える「アジャイル開発」が注目されています。しかし従来のウォーターフォール開発とは進め方も思想も全く異なるため、アジャイル開発への移行は一筋縄にはいきません。そんな中SCSKは、「SCSKふるさと納税」サービスの新規立ち上げにあたり、アジャイル開発を取り入れることで、プロジェクトを成功に導きました。

これまでアジャイル開発の経験がなかったメンバーがどのようにプロジェクトを進められたのか。本事例を通し、アジャイル開発を採用する際に気を付けるべきことや、メリットを最大化するためのポイントなどについて、開発チームの生の声からお届けします。

目次

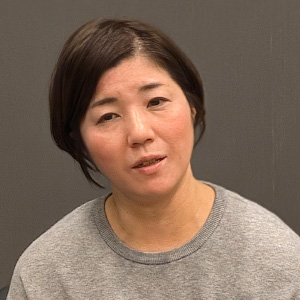

SCSK株式会社 産業事業グループ 産業事業グループ統括本部 統括部 共創IT推進課 課長 遠藤 敦子 |

SCSK株式会社 プロダクト・サービス事業グループ ITインフラ・ソフトウェア事業本部 サーバ・ストレージ部 技術第二課 尼子 恵理佳 |

―はじめに、SCSKふるさと納税について教えてください。

遠藤SCSKふるさと納税とは、SCSKがリリースしたふるさと納税ができるWebサイトです。普通、ふるさと納税というと返礼品を基準に納税先を選ぶタイプが一般的ですよね。一方SCSKふるさと納税は、返礼品の無い、税金の使われ方に着目した目的型のふるさと納税サービスです。具体的には、教育機関を応援するという目的に特化したものになります。

SCSKふるさと納税のWebサイトはこちら

―目的型のふるさと納税って珍しいですよね。なぜこのようなサービスを企画したのですか?

遠藤もともとはSIP(SCSK Innovation Proposal)という取り組みから生まれた企画です。SIPとは新規事業開発を促進するための制度で、与えられたテーマに対して社員(個人あるいはチーム)が独自の新規事業を提案し、採用されたアイデアを実際にビジネス化するという取り組みになります。2021年度のSIPのテーマが「社会課題の解決」で、地方創生・教育の活性化を目指して提案されたアイデアがSCSKふるさと納税のもとになっています。その後、現在の中期経営計画(2023~2025年度)の中で「地方創生・地域課題対応」が目標に掲げられていることもあって、ビジネス化に向けて本格的に取り組むことになりました。

教育機関を応援したいという思いは多くの人が持っていて、そのエネルギーは非常に大きいです。ある意味推し活に似ていると考えています。みなさんも、自分の母校や地元がテレビで取り上げられたり、その魅力を感じてもらえたりしたら嬉しいじゃないですか?この「応援したい気持ち」を寄付という形で表現できるのがSCSKふるさと納税です。

企画をブラッシュアップするためにいろいろな自治体・大学にインタビューさせてもらう中で、この取り組みに興味を持ってくれたのが北海道大学様と札幌市立大学様でした。現在、この2校で計10個のプロジェクトを掲載しています(2025年3月時点)。

掲載中のプロジェクトの一例

―今回なぜアジャイル開発を採用されたのですか?

遠藤私がいる部署ではこれまで類似するサービスの開発経験がなく、SCSKふるさと納税は完全な新規ビジネスでした。つまり全てが手探りで、ユーザーストーリーやサイトのデザイン(UI)、オペレーションなどを仮説に基づいて固めていく必要があります。そこで、段階的に仮説検証をしながら進められるアジャイル開発、なかでもスクラム開発(※)でやってみようということになりました。

※スクラム開発とはアジャイル開発の手法の一つ。チームワークを重視し、メンバー全員が一丸となって連動してタスクを進める点が特徴。

(参考)スクラム開発とは|IT用語辞典|SCSK IT Platform Navigator

アジャイル開発(あるいはスクラム開発)なら、小さくトライして顧客にぶつけてみて、軌道修正しながら良いものを作りあげていくことができます。一方、従来のウォーターフォール開発では、最初に方針を決めたら最後まで一気に作り切らなければなりません。仮説が正しいか確認できないまま、結局価値のないものをつくってしまった、そんな不幸は避けたいなと。

―とはいえ、アジャイル開発はまだ一般的ではないイメージがありますが、浸透しない理由はなんでしょう?

尼子おっしゃる通り、少なくとも日本ではまだまだウォーターフォール開発が主流だと感じています。特に基幹システム開発などの大規模なプロジェクトでは、ゴールが明確なためウォーターフォール開発の方が効率的です。また、数百人規模のメンバーをアジャイル開発に適した少人数のチーム(スクラム)に分け、さらに取りまとめるのは大変ということもあり、これまでアジャイル開発は採用されていませんでした。せめてメンバー全員が同じ組織の身近なところにいれば良いのですが、実際は複数の組織あるいは外部の会社にまたがることが多いので、余計にコントロールが難しくなります。

ウォーターフォール開発をメインにしてきた企業においては、アジャイル開発のノウハウはもちろん、そもそもの考え方や文化が理解されていないので、いざやってみようとなっても反発が大きくなってしまいます。アジャイルやスクラムに対して関係者全員が共通認識を持ったうえで、チームとして一丸となって取り組める。そんな組織づくりが重要であり、なかなか実現するのが難しいポイントですね。

| ウォーターフォール開発 | アジャイル開発 | |

|---|---|---|

| 向いているシステム |

|

|

| 注意すべき点 |

|

|

―どうやってアジャイル開発を進めたのですか?

尼子遠藤さんがプロダクトオーナー(PO)、私がスクラムマスターとして新しくスクラムチームを発足しました(※)。ただ、私以外は遠藤さんも含めて、全員アジャイル開発の経験がなかったんです。

※PO・スクラムマスターはともに、スクラムチームに必要な役割。POはプロジェクトの責任者として、タスク管理やステークホルダーと折衝する。スクラムマスターはマネージャー的な立ち位置で、チームをリードしメンバーに対して働きかけを行う。

(参考)スクラム開発とは|IT用語辞典|SCSK IT Platform Navigator

そこで、SCSK独自のサービス「NebulaShift」を活用しました。NebulaShiftはクラウドネイティブ化を促進するための、システムのモダナイズやインフラ整備、アプリケーション開発等を全てまるごと提供するサービスです。その中に「アジャイル導入支援サービス」というメニューがあり、新しくアジャイル開発を導入するチームが成熟するまで、いろいろな支援が受けられます。今回もそのうちのいくつかを利用したのですが、特に効果的だったのが、メンバー全員で受講したグループワークと研修です。

グループワークは、チームで協力して時間内に紙飛行機をできるだけ多く飛ばすというものです。一人につき1回しか折れないなどのルールがいくつかあるだけで、方法は自由です。初めに計画を立て、実際に作って飛ばし、結果を振り返る、というサイクルを3回繰り返します。一見すると開発と無関係に思われるかもしれませんが、チームで動くとは、サイクルを回すとは、継続的改善とはどういうことなのか?といった、アジャイルおよびスクラムのエッセンスを体感することができます。

その後、認定スクラムマスター研修Ⓡ(※)を受けました。実際のスクラムマスターは私一人ですが、スクラムマスターでなくても皆で受けることに意味があります。というのも、スクラム開発に関する前提を理解し、全員の共通認識をつくれるからです。例えばバッグログ(開発すべき機能や要件のリスト)という専門用語を一つとってもそうなのですが、チームで動くためには全員の理解度を合わせておく必要があります。それは用語に対してだけでなく、なぜスクラムマスターやPOといった役割が必要なのか、それぞれがどう動くことでチームとして成り立つか?といったこともそうです。

※SCSKではScrum Inc.と協業し、認定スクラムマスター研修Ⓡを提供しています。

(参考)Registered Scrum Master® Training - Scrum Inc. Japan #TeamworkMakesTheDreamWork

―実際にそれらの学びは役に立ちましたか?

遠藤はい、とても効果があったと感じています。おかげで全員が共通認識を持ち、チーム一丸となって進めるという、アジャイル開発・スクラム開発の根本を徹底できましたから。しかもプロジェクト全体としてだけでなく、役割毎の中でさらに小さいスクラムが自然とできていて、みんなでより良いものをつくるという体制ができていました。

アジャイル開発というと、まさに「開発」プロセスのみを思い浮かべるかもしれませんが、アジャイルという考え方は他にも幅広く適用できました。例えばセールスマーケティングチームでは、新たな顧客(SCSKふるさと納税の寄付先)獲得に向けて他大学にアプローチしていたのですが、そこでもアジャイル思考が役立ちました。提案書をはじめとするセールスツールをまずは仮説で作ってみて、顧客に見せ、フィードバックを踏まえて修正するというアジャイル的なサイクルを回すことができたのです。

また、チーム間の連携が強まったのも大きな成果です。顧客の声をもとにセールスマーケティングチームの方から開発チームのバックログに入れる、そして逆もしかりという風に、メンバー一人一人が自分の役割を達成するのはもちろん、チーム全体の改善に向けて、お互いが協力できました。

何より、尼子さんにスクラムマスターとしてチームに入っていただけたことが本当にありがたかったです。研修のなかで先生が「POは孤独だ」とおっしゃっていたのですが、その通りで。そういう時に、POのパートナーとして尼子さんにいろいろな相談に乗ってもらえて助かりました。POとは違う視点でプロジェクトやチームの全体を俯瞰し、客観的なアドバイスをしてくれる、そんなスクラムマスターの重要性を実感しましたね。

NebulaShiftを通して得たノウハウは、このようにいろいろなところに活きています。その結果、初心者ばかりのチームでありながら、目標のリリース時期にしっかり間に合わせることができました。

尼子NebulaShiftでは、私がスクラムマスターとしてプロジェクトに参画したように、実際にチームでスクラムを回せるようになるためにスクラムイベントに入り込み、アドバイスして進めるという、伴走支援も提供しています。ちなみに今回はアジャイル開発という観点だけでなく、Webサービスの新規事業のため、UXの観点でユーザー体験を可視化するところも支援しました。(カスタマージャーニーマップ、ユーザーストーリーマップの作成など)このように、プロジェクトに応じたさまざまな支援が可能なことも、NebulaShiftの強みです。

NebulaShiftで提供する「アジャイル導入支援サービス」のご紹介

SCSKの「NebulaShift」は、お客様の持続可能な事業成長を支えるため、事業変革に対応しうるクラウドネイティブ化をあらゆる側面から支援する、クラウドネイティブ・オファリングサービスです。

中でもアジャイル開発の伴走型支援サービスでは、アジャイル開発を導入するチームが成熟するまで、トータルサポートを提供します。

○コンサルティングサービス

○人材育成サービス

○立ち上げ支援サービス

○コーチングサービス

―実際にやってみて、アジャイル開発を成功させるには何がポイントだと思いましたか?

遠藤まず大切なのは、メンバー一人ひとりの自律性です。自律性とは、チームの中での自分の役割を正しく理解したうえで、全員で何を目指していて、それに対し自分に何ができるのかを考え、自発的に動けるということです。POやスクラムマスターに指示されたことだけをやります、意見は言いません、という受け身の状態では、チーム全体で仮説の精度を高め、新しい道を切り開きながらよいものを作っていく、というプロセスを一緒に進めることができません。

言い換えれば、POやスクラムマスターを中心としたスター構造ではなく、全員が同じ目線で、アジャイル開発に対する同じ「成熟度」で、ワンチームになることですね。

尼子アジャイル開発を受けいれられる文化の醸成もポイントです。先ほどお話しした通り、ウォーターフォール開発に慣れている組織にとって、いきなりアジャイル開発を取り入れるのは簡単ではありません。現場としては新しい方法論に対する不安や戸惑いがあるでしょうし、上層部が懐疑的で変化に抵抗感があると、導入自体が難しくなります。ボトムアップだけでなく、マネジメント層も含めてトップダウンでアジャイルの概念を理解し、組織全体として動けるかどうかが重要です。

今回私たちが受けた研修以外にも、NebulaShiftにはこれら自律性と文化の醸成を促進し、アジャイル開発を効果的に進めるためのサービスが充実しています。プロジェクトの開始前から進行中にかけて、色々な種類のサービスがワンストップで受けられるので、気になる方はぜひご相談ください。

―その他にも気づきがあれば教えてください

遠藤ウォーターフォール開発を部分的に併用したことも、効果がありました。システムは粘土細工ではないので、アジャイルに成果物を作ってみてダメなら壊して、というのは、正直それほど気軽にできるものではありません。お客様もとりあえず早い時点で完成形のイメージを見てみたいでしょうから、いわゆるMVP(Minimum Viable Product:最小限の機能だけを備えた製品)までは、ある程度仕様を明確にしてウォーターフォールに進めることで、その後のアジャイル開発がやりやすくなりました。

もし今回のプロジェクトをもう一度最初からやり直せるなら、MVPをもっと小さくしてウォーターフォール開発の部分を減らし、作る・見せる・修正する、のアジャイルサイクルをたくさん回すことで、より良いサービスをより素早くローンチできると思いますね。

―今後の展望を教えてください

遠藤SCSKふるさと納税に現在掲載されているプロジェクトには着々と寄付が集まっており、多数の応援コメントもついていて、サービスは順調です。今後はもっとたくさんの自治体(大学)に加わってもらい、応援したいと思ってもらえるプロジェクトを増やしていきたいと考えています。

従来、このような社会貢献を目的とした事業はボランティアという感じでビジネスになりませんでしたが、貢献し続けるにはしっかり収益を確保して息が長いビジネスにする必要があります。そのために、いろいろなアイデアをアジャイル開発で実装し、自治体にもエンドユーザーにも魅力的に映るサイトにしていきたいです。

尼子教育機関を応援したい。この気持ちを高めてもらうために、プロジェクトの背景にあるストーリーを記事化することを計画しています。まずはSCSKふるさと納税を知ってもらい、ストーリーに共感してもらって、応援団をどんどん増やしていきたいですね。

今回の経験も含め、SCSKで培ったアジャイル開発のエッセンスがNebulaShiftには詰まっています。アジャイル開発を導入したいけどやり方が分からない、やってみたけど上手くいかない、などの課題をお持ちの方は、まずはお気軽にご相談いただければと思います。