AIをビジネスに活用するために踏むべきステップとは?データサイエンティストを代替するAIツールで成果を得た企業の事例も紹介

- 予測モデル

- インタビュー

- 導入事例

- ../../../article/2020/03/aimodel.html

DXを推進したい。しかし、「思ったように進まない」と感じている企業も多いのではないでしょうか?そもそもDX自体、幅広い意味をもっていますが、分かりやすく解説すると「デジタル技術を活用して新たなビジネスの仕組みを生み出し、競争力を高めること」です。このDX推進に必要な要素としてデータ活用が注目されており、さまざまな取り組みを行う企業が増えています。では、DXに成功した企業とうまくいかない企業はどこが違うのでしょう? 今回は、クラウド型データ活用プラットフォーム「Domo(ドーモ)」の提供を通し、企業のデータ活用の現場をよく知るドーモ株式会社の高橋氏との対談を通して、企業のDXに関するリアルな現状からデータ活用に成功するための秘訣を探ります。

目次

ドーモ株式会社 パートナーセールスディレクター 高橋 達成氏 |

SCSK株式会社 プロダクト・サービス事業グループ ITインフラ・ソフトウェア事業本部 データ・ミドルウェア部 第三課 添田 徹 |

SCSK株式会社 プロダクト・サービス事業グループ ITインフラ・ソフトウェア事業本部 データ・ミドルウェア部 営業課 石井 綾 |

―――DXへの取り組みが本格化し、大きな成果を出す企業が現れている一方、「取り組んではいるけれど、変化を感じられない」「BIツールなどを導入しても社内に定着しない」などの声も数多く聞かれます。うまくいかない企業の背景に、何があるのでしょう?

SCSK 添田:まず、お客様がよく言われるのは、「データがない・揃っていない」ということです。データ活用の前提として、まずデータを整備することが重要ですが、それだけでも時間がかかり、一筋縄ではいきません。一方、データを整備して活用できる環境を整えていても、それが活用されておらず、「DXをやっている」と言いたいためのDXになっていないだろうか?と感じるケースもあります。

ドーモ 高橋氏:BIツールの提案をしても、「ツールがいいのは分かるけれど、データがない」と言われることは多いですが、私はそう思いません。例えば、営業の売上や粗利を月ごとにまとめ前年と比較するグラフの場合、必要なのはせいぜい100行ほどのデータです。一般的な企業で、その程度のデータがどこにもないということはないでしょう。また、自分に関係するデータしか閲覧できないということもよく聞きます。それぞれ自分が見られる範囲でデータを分析することはあっても、ほかのデータと連携できる状態ではなく、活用が進まないケースも多いと思います。

―――「データがない」のではなく、「あるけれど使える状態にない」「自分は見ることができない」というのが企業のリアルな現状と言えそうです。

SCSK 石井:一般的に、社員一人ひとりがアクセスできるデータが限られていると、組織単位でデータをまとめて表示することができず、それぞれが自分のデータを抽出して、集めて、Excelで加工してレポートにまとめる、といった作業を行うしかありません。これでは非効率です。また、部署ごとに違うBIツールを使っていることも多く、指標やデータの集計に少しずつ違いが生じて、「同じデータを見られていない」「統合も難しい」という企業も少なくありません。

―――データのアクセス権限管理はセキュリティや情報漏えい対策の観点から重要ですが、セキュリティに偏重した結果、データを活用しづらい環境になっているのかもしれません。

SCSK 添田:部署ごとに違うBIツールを入れていると、KPI達成に向けた活動などの中で整合性が取れない事態に陥る場合もあるでしょう。データ活用を実現するためのBIなどのツールを導入するだけで「DXできた」と考えている企業もあるかもしれませんが、これではDXが進んでいるとは言えません。デジタル化はしていても、トランスフォーメーション”変革”できていない企業も多いのではないでしょうか。

ドーモ 高橋氏:実は、お客様企業の中でデータ活用が進んでいないのは、レベニューセンターと言われる営業です。売上を作り出す部門で、本来、一番データを活用してアクションにつなげていくべき人たちが、データから分断され、使えていないということが起きています。自分のデータだけで分析するのではなく、同じ部署内のデータの形式を統一し、全員のデータを集め、つなぐことで見えてくるものがあるはずです。

―――BIツールを入れるだけでなく、しっかり活用することでDXに成功している企業もあります。どのように取り組んでいるのでしょうか。

ドーモ 高橋氏:ある企業では、ユーザー自身がデータを活用できるBIツールの導入によって、DX推進に成功しました。最初に導入したBIツールは専⾨性が⾼く、ユーザーだけでは使いこなせませんでした。経営状況を事業所ごとにブレイクダウンして全社員が数値を確認するには、外部の開発ベンダーに新しい帳票の追加作業を依頼する必要があり、また変わり続ける指標に開発が追いつかず、この待ち時間の長さから“誰も使わないツール”になっていたそうです。この問題を解決したのがDomoです。Domoはユーザー⾃⾝がデータ統合や可視化を⾏えるので、ユーザーは身近な数字から可視化し、見たい数字がすぐに見られるようになり、経営状況を自分事としてとらえるようになったとのことです。

ドーモ 高橋氏:データ活用を進める際にキーになるのが、カルチャーの変革です。日本では、報告書に必要なデータを集めただけで終わっているケースも少なくありません。DXが進んでいる会社では、報告するためのデータ活用ではなく、新たなビジネスの仕組みを生み出すためのデータ活用や分析することに注力しています。組織のカルチャーとして、データへの向き合い方自体を変える必要があるでしょう。

この点で大きな成果を出した事例があります。情報・通信業のある企業はSalesforceを活用していましたが、事業の特性上、収益計算が複雑で、経営層に提出するレポートはExcelで作成していました。そもそも営業によるSalesforceへの入力も徹底されておらず、情報を補完しながらレポートを作成するため、正確な予測ができないことも問題でした。

この状況を改善するために、Domoを導入。Salesforceに入力した情報から、情報の補完とExcel作業なしでダッシュボードにレポートと同等の情報を表示できるようになりました。このことにより、営業陣もSalesforceに入力すればレポート化のための再入力が不要で、精度の高いフォーキャストが実現できることが分かり、入力率は大きく向上。最適なアクションにつなげられています。

ドーモ 高橋氏:自分に役立つレポート・ダッシュボードになると分かれば、みなさんデータを入力するようになります。さらに、自分にとって必要なレポートを自分自身で作れるようにするところまで、進む企業も出てきました。もちろん最初からできたわけではありません。可視化されたデータから必要なアクションを取るには、データを常に最新の状態に保つというデータドリブンな文化の熟成と浸透が必要です。

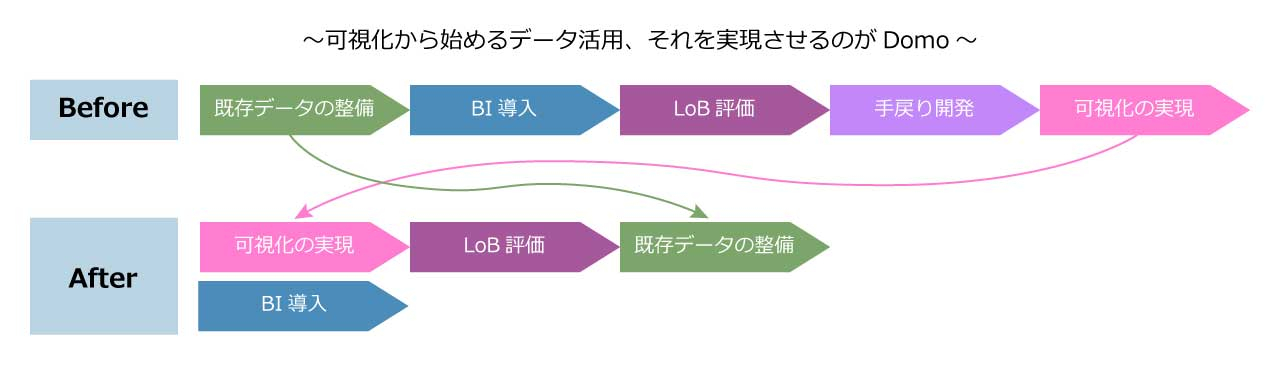

すでに取り組みが進んでいる企業との差を埋めるにはどうすればよいのか、そのヒントを総合エネルギー事業を展開する企業の事例で紹介します。あるBIツール導入を目指し、PoC(Proof of Concept:概念実証)を行っていましたが、実証を2年ほど続けた段階で、必要なデータが変わるたびにデータ基盤から再検討しなければならないなど、とにかく検討・検証に時間がかかるといった問題が明らかになってきました。一般的に、必要なデータを整備し、それをもとに必要なダッシュボードを検討、可視化するという流れを取りますが、データが変わるたびに振り出しに戻るのではいつまで経っても可視化までたどり着けません。そこで逆転の発想をとり、可視化をスタート地点として完成イメージを事業部門と共有し、業務に密着したダッシュボードを作成、修正する際に必要に応じてデータ整備をすることに。それにより一気にプロジェクトが加速しました。

<Domoで実現したC社の“逆転の発想”>

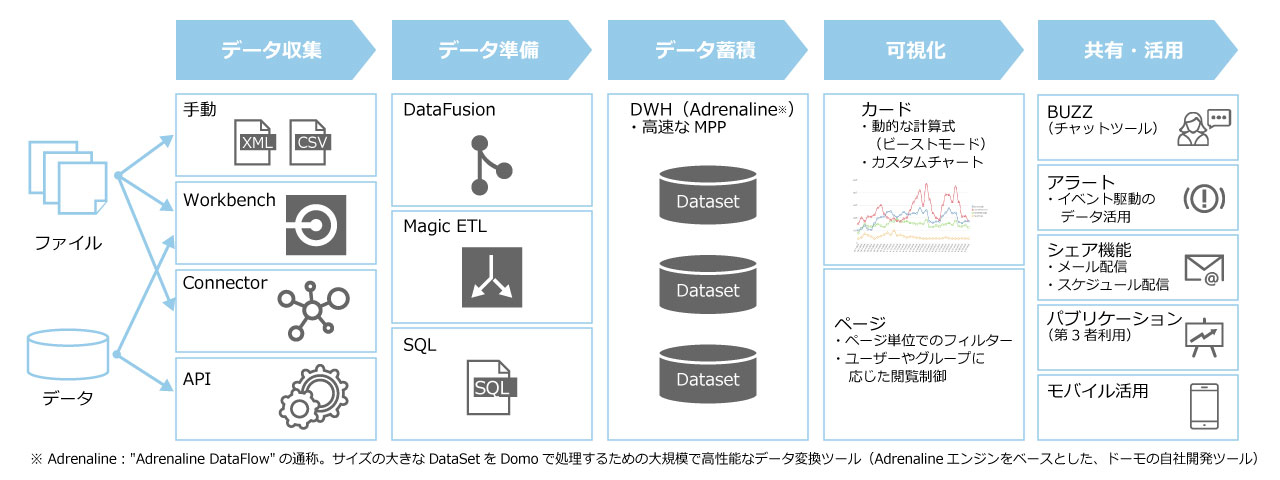

システム・データがサイロ化した企業における一般的なアプローチは、データの準備からはじめることですが、可視化からはじめるアプローチをとることで多くの利点が得られます。Domoが持つ機能群はワンプラットフォームで実現します。

ドーモ 高橋氏:営業担当にどんなレポートがほしいですかと聞いても、意外と正解は出てきませんし、部署によって意見も異なります。それを仕様書にして時間をかけて作っても、求めていたものとは違う、ということは多々あります。事前の検討に時間をかけるのではなく、とにかく一度可視化してしまうのです。できたものを見ると、どこが求めているものと違うのかが見えてきます。そこから、現場の要望にあわせて短いサイクルで変えていくことで、スピード感をもって進められるはずです。

SCSK 石井:大きな企業では、データ活用基盤の更新だけでとにかく時間がかかってしまうことが多いです。大がかりにスタートすると最後まで進むのに時間がかかってしまうため、可視化からスタートする方法や、小さな部門からスモールスタートして、徐々に横展開し、全社に広げていく方法も有効です。

SCSK 添田:今、成功している企業も何年もかけて失敗や挫折を繰り返しながら、ここまで進んできました。その失敗を許容できる雰囲気、経営層がいることが大きな要素ではありますが、とにかくまずはやってみようとする姿勢が大切だと思います。可視化から進めて、小さいスパンで繰り返していくと、どこかで成功への道筋が見えてきます。さまざまなBIツールの中でも、Domoは「データ活用・DXを推進」というコンセプトで開発されており、データ活用に悩む企業にとってひとつの解決策になるのではないでしょうか。

―――SaaS型BIツールとして、3年連続国内市場シェアNo.1(※)を獲得しているDomoは、データの収集・準備・蓄積から可視化後の通知・共有までデータ利活用の手段をすべてそろえていることが特長です。また、ライセンス販売のみではなく、データをどう集め、つなげ、活用へのプロセスをどうするのかまで含めて提供するサポート体制もDomoを利用する企業にとって心強いと言えます。

※:市場調査レポート「ソフトウェアビジネス新市場 2020~2022年版」株式会社富士キメラ総研BIツール〈SaaS〉(2019~2021年度)より

<Domoはデータ活用に必要な機能をそろえたプラットフォーム>

ドーモ 高橋氏:DX推進やデータ活用に成功している企業には、必ずと言っていいほど知見に富んだ良いパートナー企業がついています。そもそもデータ活用は、企業として目指すべき指標を、現場ごとに必要な指標・データにブレイクダウンしていくものであり、経営指標から現場の意識までつながっていることが理想です。これを実現するために、パートナーとうまく連携しながら、情報システム部門に理想を高くもって進めてほしいです。