東都生活協同組合(東都生協) 様

EDI基盤を「スマクラ」に全面移行し

農産物・商品仕入れのDXを実現

FAXを介した取引の9割をWeb-EDIに切り替え

発注業務のスピードと正確性を大幅に向上

事例のポイント

お客様の課題

- EDI環境が老朽化し新システムへの移行が急務となった

- 農産物の全仕入先(約100事業者)に対するFAX発注に相当の手間と時間を要していた

- 手書き発注書をFAX送付していたために人的ミスが頻繁に発生していた

課題解決の成果

- 流通BMS、Web-EDI、インボイス制度、ならびに「EDIの2024年問題」への対応を一挙に実現

- 農産物仕入におけるFAX発注の約9割をWeb-EDIへと移行。日々の発注に要する時間を平均1~2時間削減

- FAX発注の大幅低減で人的ミスを減らし、発注のスピードアップで商機を逸するリスクも低減

導入ソリューション

- クラウド型EDIシステム連携基盤サービス「スマクラ」

東都生活協同組合

システム部 部長補佐

高瀬 広行 氏

東都生活協同組合

事業本部 物流部マネージャー

杉浦 正基 氏

東都生活協同組合

商品部 農産グループ 主任

小澤 順一郎 氏

「個人農家の方々はなかなかスマクラに移行できないのでないかと考えていましたが、スマクラの使いやすさとSCSKのサポートのおかげで問題なく移行が進みました」

システム部 部長補佐

高瀬 広行 氏

背景・課題

旧来型のEDI環境の刷新で

全取引のデジタル化・効率化を目指す

東京を中心に活動を展開する東都生活協同組合(以下、東都生協)は1973年の設立以来、基本理念として「産直」を掲げ、青果物・米・精肉・牛乳・たまごをすべて産地直結で仕入れ、組合員に高品位な商品を届けることを信条としている。

そうした東都生協では2004年ごろからEDIシステムを使い、2000年代後半にはWeb-を導入し活用してきた。ただし、それらのシステム(以下、EDI環境と呼ぶ)はオンプレミスで稼働する旧来型の仕組みで、例えば、Web-EDIシステムに関してはマイクロソフトが2022年にサポートを終了させたInternet Explorerでしか動作しないといった問題を抱えていた。また、それよりも以前に導入したEDIシステムは全銀協手順を通じて日本生協連(日本生活協同組合連合会)に接続する仕組みで、NTTによる提供が2024年に終了するISDN回線(INSネットのデジタル通信モード)を使っていた。さらに両システムとも、インボイス制度への対応が困難だった。「こうしたことから、当生協が使うEDI環境をすべて新しい仕組みへと切り替えることが急務でした。そこで発注系の基幹システムと併せて全面的に刷新することにしました」と、東都生協 システム部 部長補佐の高瀬 広行氏は振り返る。

加えて、旧来のWeb-EDIシステムは取引先にとって使い勝手が悪く、取引先の多くがFAXを介して東都生協とやり取りをしていた。なかでも、農業協同組合や個人経営の農家といった農産物の仕入先に対する日々の発注はすべてFAXで行っており、仕入先に注文書が届くまでにかなりの時間を要していた。この問題を解決するためにもWeb-EDIの刷新が必要だったと、東都生協 商品部 農産グループ 主任の小澤 順一郎氏は語り、次のような説明を加える。

「産直を基本とする当組合では、およそ100事業者に上る農産物の仕入先が日本全国に広がっています。発注の遅れによって、他の事業者に良い状態の商品や物流車両が先取りされ、商機を逸してしまう可能性がありました。また、手書きの注文書をFAXで送付するというオペレーションだったため、計算ミスや書き間違え、FAXの誤送信といった人的なミスも起こりがちでした。そこで、農産物の仕入先に対する発注プロセスをデジタル化し、そのスピードと正確性を可能な限り高めたいと考えました」

解決策と効果

実績とサポート品質の高さでスマクラを選択

農産物のFAX発注が9割減少

EDIシステムの刷新に乗り出した東都生協が選んだソリューションが、スマクラだ。スマクラを採用した理由について、高瀬氏はこう語る。

「SaaS型のスマクラは保守・運用に手間がかからないうえに小売・流通の業界で広く使われ、流通BMS接続やWeb-EDI接続の実績が豊富な点が魅力でした。また、インボイス制度など、新しい制度や法律への対応が早いことも高く評価しました」

加えて小澤氏は、スマクラ採用の理由について次のように付け加える。

「我々が他の生協の数社にヒアリングをかけたところ、彼らが農産物の仕入先との取引にスマクラを活用していることがわかりました。つまり、農産物の仕入先の間では、スマクラがすでに多く使われていたわけです。そのことも、スマクラを採用する大きな要因になりました」

東都生協 事業本部 物流部マネージャーの杉浦氏はこう明かす。

「旧来のEDI環境はカスタマイズを繰り返した結果、複雑化して取引先にとって使い勝手の悪い仕組みになっていました。そうした過去の反省から、スマクラのように流通業界で一般的に使われ、取引先にとって使い勝手の良いサービスを『Fit to standard(フィット・トゥ・スタンダード)』の方式で使うのが適切と判断しました」

こうしてスマクラの採用を決めた東都生協は、2023年1月から9月にかけて導入の作業を進め、2023年10月から本番運用を始動させている。これにより、ほぼすべての取引先についてスマクラ経由のWeb-EDI接続、ならびに流通BMS接続が完了し、現時点(2024年7月時点)において流通BMS経由で18社と、Web-EDI経由で251事業者との取引が行われている。

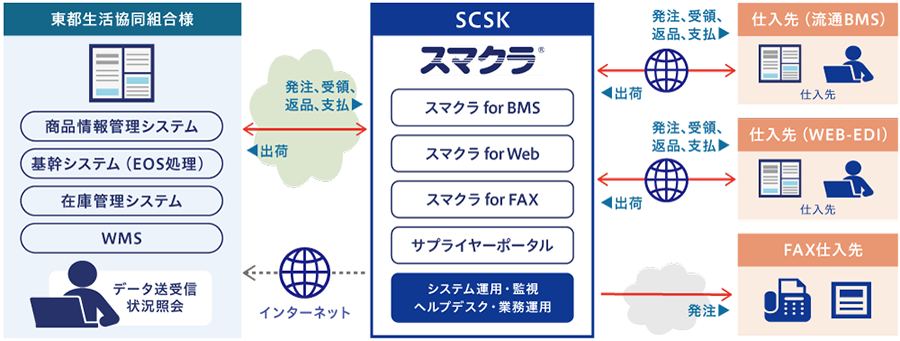

そうしたスマクラの活用状況について高瀬氏は「旧来のEDI環境やFAX発注では注文のみを仕入先に伝える方式でしたが、スマクラではインボイス制度への対応を意識して『発注』『受領』『返品』『出荷』『支払い』の処理を行うことにしました。仕入先との紙や口頭でのやり取りをデータ化することができ、ペーパレス化やデータの活用が進んでいます」と明かす。

図:東都生協におけるスマクラの活用イメージ

また、小澤氏は農産物仕入におけるスマクラ採用の効果についてこう述べる。

「スマクラへの移行によって、農産物の仕入先のおよそ9割がFAX経由での発注書の受け取りから、スマクラ経由での受け取りへと切り替わりました。結果として、農産物の発注を担当するスタッフの業務負担が大幅に低減し、さらに日々の発注に要する時間が1~2時間短縮され、商機を逸するリスクが減りました。人的ミスも回避できるようになり、会計部門からも大変喜ばれています」 加えて高瀬氏は、スマクラの使いやすさとSCSKのサポート品質の高さを評価する。

「SCSKの手厚いサポートのおかげで生協内でのスマクラの導入作業は驚くほどスムーズに進行しました。しかも、SCSKは取引先に対する疎通テストや調整作業、スマクラの使い方の説明も担ってくれました。結果として、取引先に対するEDI環境の説明と設定の業務負担が削減でき、取引先でのスマクラの活用が一挙に進展しました。実のところ、個人農家の方々はなかなかスマクラに移行できないのでないかと考えていましたが、スマクラの使いやすさとSCSKのサポートのおかげで問題なく移行が進みました」

SCSKは、スマクラに関する取引先からの問い合わせにも対応している。これにより、東都生協に対するスマクラの直接的な問い合わせはほぼなくなっているという。

今後の展望

倉庫管理システム「atWill」との連携で

発注数の自動調整も視野に

東都生協では現在、「支払い」の情報をもとにした「請求書レス」のオペレーションを実現すべく取引先との調整・話し合いを進めている。また、物流倉庫のシステムとスマクラを連携させ、発注のプロセスを合理化する新たな仕組みの構築も視野に入れている。

「当生協では物流倉庫にSCSKの倉庫管理システム『atWill』を導入しています。そのシステムとスマクラとを連携させ、引き当て可能な在庫数と連動して発注数が自動調整されるような仕組みの構築を目指しています」(杉浦氏)

そんな計画も踏まえながら、高瀬氏はSCSKへの期待感をこう示す。

「生協は非営利団体ではありますが、組合員へのサービスを最大化したり、国内産業の成長に貢献したり、産直へのこだわりを実現したりするためには、スマクラ のような優れたITを使った効率化が不可欠です。SCSKにはこれからも、東都生協のみならず、生協全体の発展を意識したソリューションの提案・提供を期待しています」

SCSK担当者からの声

全国からの産地直送の農産物の仕入の多い東都生協様では、安定した仕入及びスピード化を実現することが、組合員様の食卓へ新鮮な農産物をご提供するための生命線と感じております。東都生協様の事業を支え、かつ組合員様の日々の暮らしを支える仕組みとしてスマクラがその一助を担っています。今後もEDI連携の強化や電子化による業務効率化を実現するために、スマクラサービスによるご提案を継続し、ご支援を続けてまいります。

営業・マーケティング部 営業第二課 課長代理

梶田 善彦

お客様プロフィール

東都生活協同組合 様

所在地:東京都世田谷区船橋5-28-6(本部)

U R L:

https://www.tohto-coop.or.jp/index.php

1973年に設立された生活協同組合であり、東京を中心に活動を展開。基本理念として「産直」「協同」「民主」を掲げ、日本の農業の安定化・食料自給率の向上に貢献しつつ、安全で安心な食材や日用品を組合員のもとに届けている。2024年3月には「草加要冷セットセンター」を竣工。産地からの青果物・冷蔵品・冷凍品を集約保管し、配送センターに中継する施設として機能させている。

2024年9月初版